La contribution de Vincent-Raphaël Carinola et Jean-Geoffroy est en deux parties. D’une part un article de recherche, « Espaces notationnels et œuvres interactives », initialement publié en anglais sous le titre “On Notational Spaces in Interactive Music”, by Vincent-Raphaël Carinola and Jean Geoffroy, dans le actes du colloque organisé par PRISM-CNRS à Marseille (en mai 2022). D’autre part la transcription d’une rencontre entre Vincent-Raphaël Carinola, Jean Geoffroy, Jean-Charles François et Nicolas Sidoroff qui a eu lieu en février 2023 à Lyon.

Accès aux deux parties et à leurs versions en anglais :

Première partie

Accès à l’article « Espaces notationnels et œuvres interactives »

Access to the original English version of “On Notational Spaces in Interactive Music”

Deuxième partie

Rencontre avec Carinola, Geoffroy, François, Sidoroff

Access to the English translation of « Encounter with Carinola, Geoffroy, François, Sidoroff »

Rencontre avec

Jean Geoffroy, Vincent-Raphaël Carinola

et

Jean-Charles François, Nicolas Sidoroff

1er février 2023

Sommaire :

1. Origines de la collaboration

2.1 Toucher Thérémine et Agencement

2.2 Toucher, l’exigence d’une corrélation mains/oreille

2.3 Toucher, notation

2.4 Toucher, la forme

2.5 Toucher, processus temporel de l’appropriation de la pièce

3.1 Virtual Rhizome, smartphones, hochet primitif, espaces virtuels

3.2 Virtual Rhizome, le chemin vers la virtuosité, l’écoute

3.3 Virtual Rhizome, une collaboration compositeur/interprète/réalisateur en informatique musicale

3.4 Virtual Rhizome, la « Partition »

3.5 En conclusion : Références à André Boucourechliev et John Cage

1. Origines de la collaboration

François

Raphaël

Carinola

Lors d’un concert à Séoul, j’avais fait une sélection des applications en prenant en compte leurs cadres, possibilités sonores, leurs développements possibles et j’avais écrit une forme courte en guise d’introduction au concert dans lequel nous avions également joué d’autres pièces de Xavier.

Ce dont je me suis rendu compte presque immédiatement c’est qu’il était possible de recréer des espaces différents de ceux imaginés par Xavier, il était également possible de travailler sur une sorte « d’intimité sonore » car en effet il n’y a rien de « démonstratif » dans le jeu que l’on peut avoir avec un smartphone, il faut amener le public à entrer dans l’espace qu’on lui propose, et grâce aux différentes applications prise dans un autre sens et surtout utilisées de façon différentes, c’est comme si j’avais devant moi un nouvel instrument.

Dans ce cadre, tout part du son et de l’espace qu’il suggère, ensuite il faut une narration qui nous permettra de garder un cadre relativement clair car sans ce cadre nous risquerions de tourner rapidement en rond et jouer avec les smartphones comme un enfant avec son hochet…

Comme pour le Light Wall System[4] également créé par Christophe, le plus intéressant en dehors de la musique en elle-même, c’est la nécessité absolue d’un travail sur une narration, sur une forme, chose qui devrait être évidente pour tout interprète, mais que parfois on oublie au profit de l’instrument, sa virtuosité, sa place sur scène…

Avec les applications SmartFaust[5], il s’agissait avant tout de retrouver un son sans « artifices » qui nous permettrait de convoquer le public dans un univers sonore totalement revisité.

Ensuite après ce concert Christophe a eu l’idée d’aller plus loin dans ce travail avec les smartphones et donc c’est à ce moment qu’il a proposé à Vincent d’imaginer une pièce pour « Smart-Hand-Computers – SHC », terme qui représente mieux cette interface que le mot « smartphone » qui est avant tout utilisé pour nommer un téléphone.

Par contre dès le début, le processus a été différent qu’avec Xavier, ne serait que pour la création des sons, le fait d’avoir deux SHC totalement indépendants l’un de l’autre, avec une écriture intégrant des propositions aléatoires et surtout un travail sur l’écriture de la pièce elle-même en faisait un projet totalement différent de ce que j’avais fait auparavant. De plus cette pièce est pour nous (Christophe et moi) l’occasion d’imaginer d’autres cadres interprétatifs : nous avons une version solo avec un dispositif qui ressemble à celui du Light Wall System, et nous travaillons à une proposition pour deux danseurs. Virtual Rhizome de Vincent-Raphaël Carinola fonctionne vraiment comme un laboratoire permanent, qui nous incite à des relectures permanentes ce qui est essentiel pour un interprète. En effet ces trois propositions autour d’une même pièce questionne notre rapport au public : a) de l’intime en solo avec deux SHC ; b) dans une forme d’adresse au public dans le cadre du dispositif LWS ; et c) dans le cadre d’une pièce chorégraphique dans laquelle les danseurs seraient en même temps les interprètes de la musique qu’ils incarnent.

Cette pièce permet de requestionner l’acte interprétatif ce qui en soit est passionnant, question que l’on ne se pose pas assez en tant qu’interprète je trouve.

2.1 Toucher, Thérémine et Agencement

Raphaël

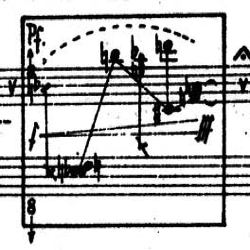

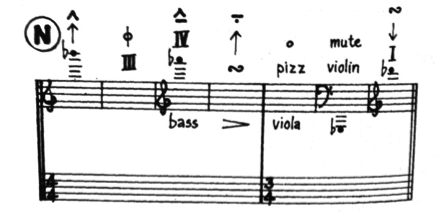

À la suite de cette première expérience on s’est demandé s’il ne serait pas intéressant d’écrire carrément une œuvre pour cet « instrument », sachant qu’à partir du moment où le thérémine est connecté à l’ordinateur, l’instrument n’est plus le thérémine (d’autant plus qu’on n’en entend jamais le son). L’instrument, c’est le thérémine connecté à l’ordinateur, à des sons et des modules de traitement sonore diffusés autour du public. C’est d’ailleurs en partie le sujet de l’article « Espaces notationnels et œuvres interactives » qu’on pourra trouver dans la présente édition : l’instrument devient un dispositif de jeu. Ce que nous considérons comme étant l’instrument, le thérémine, c’est juste une partie du dispositif, lequel est de fait le « vrai » instrument. Le thérémine possède des antennes qui captent les gestes de l’interprète, des lampes ou des circuits électroniques qui génèrent un son variant en fonction de la distance des mains par rapport aux antennes et, parfois, dans le même meuble, un haut-parleur. C’est comme les guitares électriques, il y a une sorte d’ampli, qui peut être plus ou moins près du musicien. Ce qui m’intéresse là-dedans, c’est qu’on peut dissocier les éléments organologiques de l’instrument pour faire de chaque composante un support d’écriture. L’interprète est alors confronté à une sorte d’objet éclaté dans un dispositif. L’interprète fait face, d’une part, avec un instrument très différent de l’instrument traditionnel, puisqu’il ne contrôle pas tout, il y a une partie des sons qui est générée par l’ordinateur — il joue donc d’un instrument qui a la capacité de fonctionner tout seul — et, d’autre part, il doit suivre une partition qui n’est pas entièrement constituée de la notation sur les portées. La partition inclut aussi le programme informatique, et contient les sons que j’ai fabriqués, intégrés dans la mémoire de l’ordinateur. Donc, la partition elle-même se trouve éclatée dans l’ensemble de supports : la partition graphique des gestes, celle des sons, le programme informatique, les programmes interactifs, et même le « mapping », c’est-à-dire la façon dont on va corréler l’interface aux sons et au déroulé de la pièce.

C’est pourquoi le travail de l’interprète est assez éloigné de celui de l’interprète qui a à faire avec un instrument avec lequel il fait corps, car, avec cet instrument nouveau qu’est le dispositif, le corps tend à être séparé de la production directe des sons. Une partie du fonctionnement de l’instrument lui échappe. Il ne contrôle pas toujours tous les sons (puisque c’est moi qui les ai fabriqués, ainsi que les modules de traitement). En plus, l’ordinateur peut avoir un fonctionnement automatique. C’est ça qui est intéressant, justement, parce que ça veut dire que la façon d’agencer l’interprète à ce dispositif-là devient en elle-même un objet de création, l’objet du travail de composition, c’est ça qui est très beau. On ne peut pas considérer l’interprète comme quelqu’un qui s’approprie une pièce fixée à un support, extérieure à lui, et qu’il vient ensuite interpréter : il fait partie de l’œuvre, il est une composante de cet ensemble « composé » des interfaces, de l’ordinateur, les sons fixés, lui, le musicien, sa présence corporelle sur scène, etc. On a le même type de problématique, mais abordée d’une façon très différente et très étrange avec Virtual Rhizome.

Voici la vidéo de la version de Toucher par Claudio Bettinelli :

Le fait que la situation dans laquelle nous nous trouvons nous échappe en partie, car loin d’être confortable cette situation me perturbait vraiment. Ce projet m’a permis de me retrouver réellement au centre, avant tout comme « écoutant » avant d’être interprète. Cela oblige à une concentration, une attention à tous les événements sonores que nous générons ainsi que ceux que nous ne contrôlons pas forcément et que nous devons nous approprier et intégrer à notre « narration ».

Ce qui rend cette attitude plus sensible, c’est le fait que pour ces instruments tout parait simple car juste en relation avec un mouvement. Même si le Thérémine est extrêmement technique, chacun développe sa propre technique, attitude reliée à une forme d’écoute intérieure du son, écoute qui ne passe pas exclusivement par nos oreilles mais également par le corps.

Raphaël

2.2 Toucher, l’exigence d’une corrélation mains/oreille

Raphaël

Il y a ensuite le travail d’interaction, sur quoi agit-on réellement, un volume, une forme sonore, quels sont les paramètres sur lesquels nous agissons ? À partir de là nous avons notre « aire de jeu » et la main peut s’y développer, tout d’abord de façon intuitive.

Raphaël

2.3 Toucher, Notation

La question au final est : doit-on jouer ce qui est écrit ou ce qu’on lit ?

Cette approche change énormément de choses. Il y a beaucoup de pièces où vous avez des notes de programmes, qui ressemblent plus à des modes d’emplois, parfois nécessaire mais cela devient problématique lorsqu’il n’y a rien côté !

Lorsque l’on lit Kontakte de Stockhausen même sans avoir lu la notice, on est capable d’entendre les énergies qu’il a écrit dans la partie électroacoustique. Dans Toucher, comme dans Virtual Rhizome, nous avons une structure très précise, et en même temps, suffisamment d’indications pour laisser une liberté d’écoute de l’interprète pour s’approprier la pièce, dans les proportions qui sont celles données par le compositeur. C’est vraiment cet alliage entre un son pressenti et un geste, équilibre instable… mais c’est la même chose chez Bach.

Il est essentiel à travers des pièces comme celles de Vincent d’avoir cette perception intime : qu’est-ce que j’ai envie de chanter, finalement, qu’est-ce que j’ai envie de faire entendre, qu’est-ce qui me plaît là-dedans ? Si on adopte exactement la même attitude derrière un marimba ou un violon ou un piano, l’interprète va vraiment réaliser quelque chose qui sera singulier et qui correspondra à une vraie appropriation du texte qu’il est en train de lire. Il s’agit de faire entendre et penser comme lorsque l’on entend la lecture d’un poème : ce qui sera intéressant ce sera la multiplication des interprétations du poème, chacune permettant au poème d’être toujours en devenir, bien vivant. C’est exactement la même chose pour la musique.

Raphaël

2.4 Toucher, la forme

Raphaël

Raphaël

Raphaël

2.5 Toucher, processus temporel de l’appropriation de la pièce

Sidoroff

Une chose est pour moi réellement incroyable c’est la préscience que l’on peut avoir d’un son, préscience qui se révèle à travers une attitude, un geste, une écoute. Pour Virtual Rhizomes, on ne sait pas toujours quelle nappe va être jouée, quel impact, et l’écoute, l’attention qui en découle nous ouvre des horizons incroyables car potentiellement, cela nous oblige à être encore plus dans l’intuition d’un ressenti sonore qui nous est propre. C’est cet équilibre entre cette attitude d’écoute intégrale anticipée, et la notion de la forme sur laquelle nous avons travaillé qu’il faut garder de façon à ne pas être dans ce fameux « hochet » dont parle Vincent. Il est intéressant de se dire qu’une nappe jouée et que l’on ne connait pas à priori va déterminer le développement de cette séquence particulière, encore faut-il lui donner un sens particulier en termes d’espace.

Les dernières années où j’étais professeur de percussion à Lyon, pour faire en sorte que cette attention particulière au son soit mise en évidence dans le travail d’une pièce, je voulais qu’aucune nuance n’apparaisse sur les partitions que je donnais aux étudiants uniquement pour qu’ils aient un rapport simplement à la structure, et que les dynamiques (leur voix) soient lors de ces première lectures totalement libres. A ce moment-là, se pose de manière évidente la question du son et de sa projection, alors que si on lit une nuance écrite dans l’absolu et donc décontextualisée d’un mouvement global, on n’y pense même pas, on répète un geste sans que l’on prenne souvent suffisamment attention au son qui en résulte.

A l’inverse Toucher et Virtual Rhizome (comme d’autre pièces) nous obligent à questionner ces différents paramètres. Pour moi, Toucher comme Virtual Rhizome, sont fondamentalement des méthodes de musique : pas de prérequis, sauf à être curieux, intéressé, conscient des possibles, présent ! Cette liberté que nous proposent ces pièces sont avant tout une façon de nous questionner à tous les niveaux : notre rapport à la forme, au son, à l’espace, c’est en cela qu’elles sont de réelles méthodes de Musique. Ces pièces sont une véritable aventure et rencontre avec soi. Sur scène, vous savez à peu près où vous voulez aller, et en même temps, tout reste possible, c’est totalement grisant et en même temps totalement stressant.

Raphaël

En ce moment un de mes étudiants est en train de monter la pièce. Il a travaillé sur les vidéos qu’on peut trouver en ligne pour la comprendre, en comprendre la notation, etc., ce qui fait gagner un peu de temps. Mais cela n’a pas été la démarche de Jean, il a eu un autre type d’expérience. Je pense que chacun aborde la pièce d’une certaine manière. Mais on peut dire que de façon générale, la vidéo est devenue un accessoire à la partition.

3.1 Virtual Rhizome, smartphones, hochet primitif, espaces virtuels

Raphaël

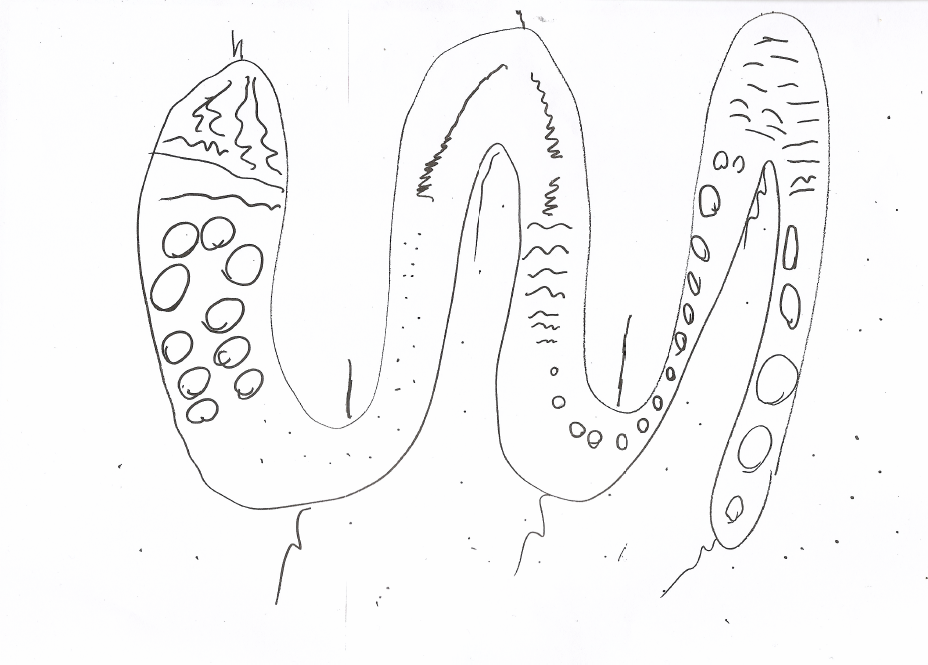

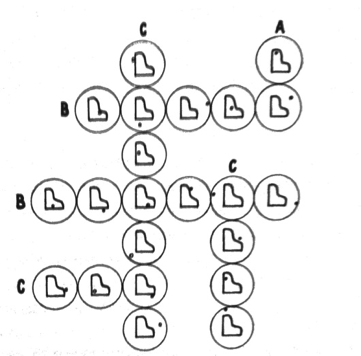

Quand tu joues à un jeu vidéo, tu peux te retrouver dans une pièce ou dans la rue, puis à un moment donné tu tournes, tu vas dans une autre pièce ou tu passes dans une autre rue, et puis tu as des extraterrestres qui t’attaquent, tu dois réagir et ensuite tu passes à l’étape suivante. C’est une sorte d’architecture virtuelle que tu peux parcourir de plein de façons différentes. Finalement c’était ça l’idée dans Virtual Rhizome, laisser tomber le modèle instrumental traditionnel, qui existe encore dans Toucher, mais qui n’est plus adapté ici parce qu’il n’y a pas d’espace à explorer dans cet objet qu’est le smartphone. Et de là est venu cette idée de construire un espace virtuel et d’utiliser le smartphone comme une interface, presque comme une boussole qui permet de s’orienter à l’intérieur de cette architecture. Voilà comment les deux choses, le hochet et le jeu vidéo, sont liées.

3.2 Virtual Rhizome, le chemin vers la virtuosité, l’écoute

Lorsque l’on a enregistré avec Vincent les sons de percussion utilisés dans Virtual Rhizome, je jouais quasiment tout avec les doigts, les mains, cela permettait d’avoir beaucoup plus, de couleurs, de dynamique que si j’avais utilisé des baguettes. Lorsque l’on joue avec les mains il y a un rapport à la matière qui est particulier, surtout lorsque l’on passe sa vie à jouer avec des baguettes, et de fait, notre écoute lorsque l’on joue avec les mains et les doigts est encore plus « curieuse ».

Ensuite, pour cette pièce, il s’agit de bien comprendre l’interface et en jouer notamment avec la possibilité de superpositions d’états que l’on peut changer à chaque interprétation. Mais encore une fois, cela n’est possible qu’avec une vision claire de la forme générale si on ne veut pas se laisser dépasser par l’interface.

Quelque-soit l’interprète, il y a un point commun qui est cette nécessité d’écouter ; un son est entendu si je vais jusqu’au bout de ce qu’il peut dire. Il s’agit d’écrire une pièce électroacoustique en temps réel, avec ce qu’on entend de l’intérieur du son.

C’est l’idée de cette intériorité qui a fait avancer l’interprétation car au début je bougeais beaucoup sur scène, et plus j’ai avancé dans la pièce plus cette démarche est devenue intime, singulière et secrète, c’est pour cela que sur scène je suis éclairé par un contre (si possible rouge) pour que le public ne voit qu’une ombre et idéalement ferme de temps en temps les yeux…

Ce qui est intéressant avec les versions avec danse c’est qu’au final même si les mouvements sont plus riches plus diversifiés, il y a vraiment cette écoute intérieure qui prédomine et qui contraint à une certaine épure, un choix de l’intention avant le choix du mouvement ce qui donne à voir avec les danseurs des mouvements d’écoute et d’incarnation totalement singuliers.

Raphaël

3.3 Virtual Rhizome, une collaboration

compositeur/interprète/réalisateur en informatique musicale

Avec Vincent tout parait cohérent et fluide même lorsque nous avons enregistré des tas de sons pendant une journée. Tout était clair pour moi et rapidement j’ai compris dans quel univers sonore j’allais évoluer, même si je n’avais pas idée de la forme de la pièce, mais rien que de connaître le paysage est une chose essentielle pour un interprète.

Raphaël

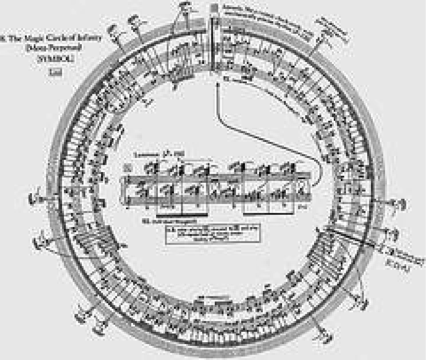

Tu as posé une question tout à l’heure, Jean-Charles, sur la virtuosité. Alors parler de virtualité ou de virtuosité, j’ai bien aimé le lien que tu fais entre les deux. La virtuosité, ici, réside dans le fait qu’il y a deux smartphones ayant un comportement complètement isolé l’un de l’autre. Ils ne communiquent pas entre eux. On pourrait jouer l’œuvre avec un seul smartphone, d’une certaine façon. On passerait d’une situation à l’autre, en avant et en arrière, grâce au contrôle gestuel. Avec les deux, on peut combiner n’importe quelle situation avec n’importe quelle autre situation. Ça veut dire qu’il faut un travail d’écoute, là, pour le coup, extrêmement tendu justement, du fait que, d’une part, tu ne sais pas toujours quelles sont les séquences automatisées qui vont apparaître, les trames, les nappes dont parlait Jean et d’autre part, tu as aussi les sons contrôlés, joués, dont chacun peut être très riche déjà en soi. Les deux smartphones induisent une très grande complexité du fait de la richesse des combinaisons possibles. Cela demande un travail d’écoute, d’intériorité, très concentré pour tenter de se repérer dans cet univers virtuel, car, justement, il n’a pas de consistance physique. Il n’y a plus de partition, la partition est dans la tête, c’est comme le palais de mémoire au moyen-âge, une architecture purement virtuelle qu’il faut parcourir. Ce qui fait que j’aime bien que tu rattaches ces termes de virtuosité et de virtualité parce que l’un dépend de l’autre, d’une certaine façon.

De nos jours, avec les dispositifs, la notion d’écriture a totalement changé de cadre, il s’agit en même temps de décrire la musique tout en mettant en place le dispositif de captation ou électroacoustique, ou en temps réel, c’est-à-dire construire un instrument.

Le compositeur ne peut couvrir qu’en partie le 2ème tiers sachant que la lutherie évolue également dans le processus d’écriture… La seule chose qui est évidente, c’est que du début à la fin, il y a une parole, c’est celle du compositeur, en termes de : « Ça je veux, ça je ne veux pas ». Et pour moi, c’est l’alpha et l’oméga de la création, c’est-à-dire son exigence. En tant qu’interprète il nous fait une matière, un discours, un récit, une vision, une pertinence. Il ne s’agit pas de hiérarchie, mais cette parole-là est le cœur de tout le processus de rencontre et de création.

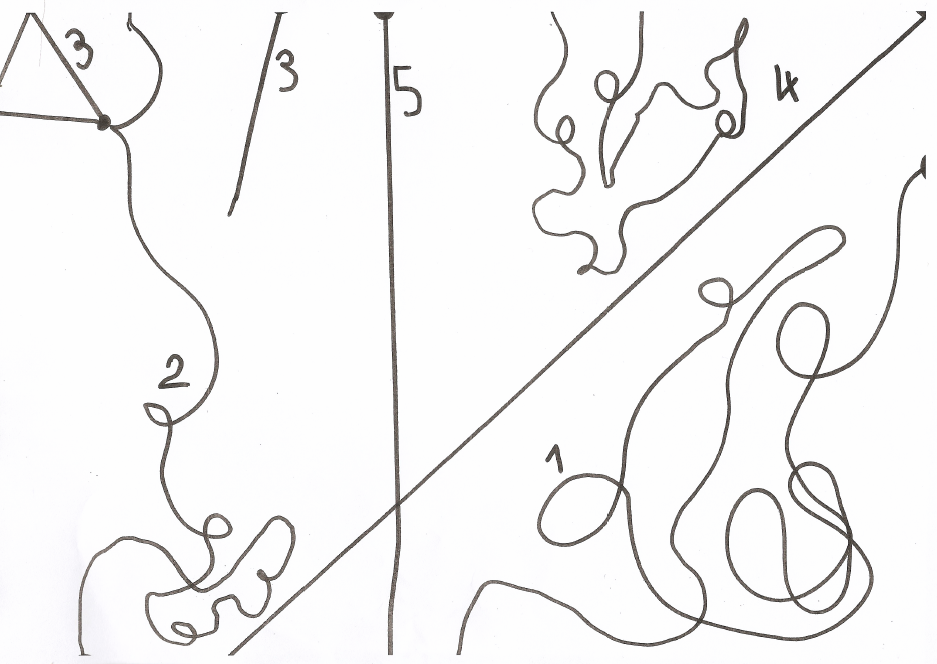

3.4 Virtual Rhizome, la « Partition »

Raphaël

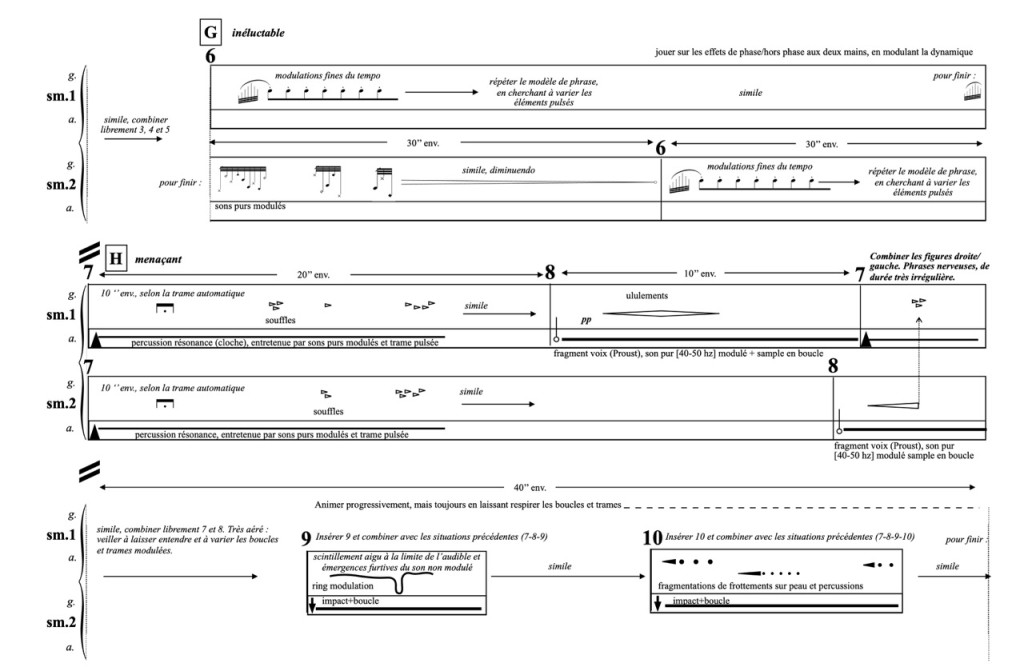

Au-dessus, dans la Figure 3, il y a aussi un terme : « inéluctable ». Il y a des termes qui sont venus s’ajouter afin de produire des intentionnalités. L’interprète ne fait pas que générer des sons, il les anime, leur donne une âme, littéralement, et pour leur donner une âme, il faut qu’il y ait une intention, un sens. Ça peut être un concept, je ne sais pas, une figure géométrique, quelque chose qui génère une intentionnalité. Ceci est important dans la partition, mais ce qui est noté c’est effectivement un parcours possible, et celui-là résulte donc du travail de l’interprète, c’est un parcours qui a été effectué par l’interprète pendant la collaboration et qui devient un modèle de la pièce possible. Il est intéressant de constater que c’est ce parcours qui a été suivi par les autres interprètes qui l’ont jouée, comme si la forme était définitivement fixée.

Raphaël

Raphaël

Raphaël

3.5 En conclusion : Références à André Boucourechliev et John Cage

Raphaël

Raphaël

1.Christophe Lebreton : « Musicien et scientifique de formation, il collabore avec Grame depuis 1989. »

Voir : Grame

2. Xavier Garcia, musicien, Lyon : Xavier Garcia

3. Charles Juliet, Rencontres avec Bram Van Velde, P.O.L., 1998.

4. « Light Wall System a été développé par LiSiLoG avec Christophe Lebreton et Jean Geoffroy. Voir LiSiLoG, Light Wall System

5. « SmartFaust est à la fois le titre d’un concert participatif, et le nom d’un ensemble d’applications pour smartphones (Android et Iphone) développées par Grame à partir du langage Faust. » Voir Grame, Smart Faust.

6. Claudio Bettinelli, percussionniste, Saint-Etienne. Voir Claudio Bettinelli.

7. Vincent-Raphaël Carinola, Typhon, l’œuvre s’inspire du récit de Joseph Conrad Typhon. Voir Grame, Typhon.

8. « Espaces notationnels et œuvres interactives », op. cit. 2.3, 2e paragraphe.

9. Thierry De Mey, Silence Must Be : « Dans cette pièce pour chef solo, Thierry De Mey poursuit sa recherche sur le mouvement au cœur du « fait » musical… Le chef se tourne vers le public, prend le battement de son cœur comme pulsation et se met à décliner des polyrythmes de plus en plus complexes ; …3 sur 5, 5 sur 8, en s’approchant de la proportion dorée, il trace les contours d’une musique silencieuse, indicible… » Grame

10. « Espaces notationnels et œuvres interactives », op. cit. 3.1.

11. Thierry de Mey, Light music : « pièce musicale pour un « chef solo », projections et dispositif interactif (création mars 2004 – Biennale Musiques en Scène/Lyon), interprétée par Jean Geoffroy, a été réalisée dans les studios Grame à Lyon et au Gmem à Marseille, qui ont accueilli en résidence Thierry De Mey. » Grame

12. Jorge Luis Borges, Fictions, trad. P. Verdevoye et N. Ibarra, Paris : Gallimard, 1951, 2014.

13. « Espaces notationnels et œuvres interactives », op. cit. 3.2.

14. Voir Monique David-Ménard, « Agencements déleuziens, dispositifs foucaldiens », dans Rue Descartes 2008/1 (N°59), pp. 43-55 : Rue Descartes

Rencontre avec Xavier Saïki

Rencontre entre Xavier Saïki et PaaLabRes (Samuel Chagnard et Jean-Charles François)

Discussion autour du projet mené par le collectif Ishtar sur Treatise de Cornelius Cardew. Entretien réalisé le 9 février 2017.

http://collectif.ishtar.free.fr/Sombresprecurseurs.html

Sommaire

Le Collectif Ishtar

Travailler avec Treatise

S’approprier différemment la partition

La ligne du temps

Influencer les pratiques d’improvisation

Treatise pour les pratiques amateures

Travailler la notation ou l’improvisation

Le Collectif Ishtar

Travailler avec Treatise

S’approprier différemment la partition

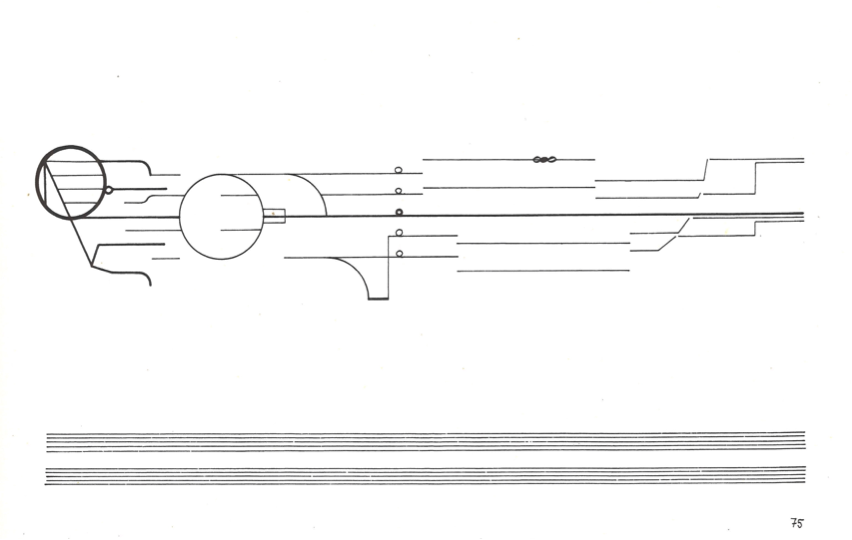

Pour préciser, ce fonctionnement a toujours été comme ça au sein du collectif Ishtar ; on ne s’est jamais mis dans un fonctionnement où on proposait aux autres ce qu’ils devaient jouer : par exemple « Ah ! Ce serait super si quelqu’un amenait une idée de composition, ça serait super que la contrebasse fasse un son continu sur ce trait gras, là, qui descend pour repartir sur un autre son continu ». Non ! Chacun se positionne. Et après on en parle : « Moi j’ai pris telle option – moi j’ai pris telle option ». Donc on est parti dans quelque chose de très composé, figé. Sur cet exemple-là : comme on a décidé que cette partition durait 4 minutes, moi je peux séparer la partition : peut-être cette partie, ça fera une minute, celle-là, ça fera une minute, cette partie une autre minute et cette partie une autre minute. Je décide très précisément sur cette minute-là quelle matière je fais pour jouer cette grosse boule et ces petits traits, quelle matière je fais pour jouer cette boule-là. Ce fonctionnement-là a convenu pour certains d’entre nous, mais pas à tous. Pour d’autres, au vu de leur pratique, c’était impensable pour eux de fixer des choses comme ça. Ils regardaient plus cela comme un ensemble : par exemple, sur 4 minutes de cette page 75, c’est plutôt des choses continues avec des sortes de petites boucles répétitives — 2 boucles répétitives — qui peuvent arriver un peu au début, et puis tout ça ponctué de petits impacts.

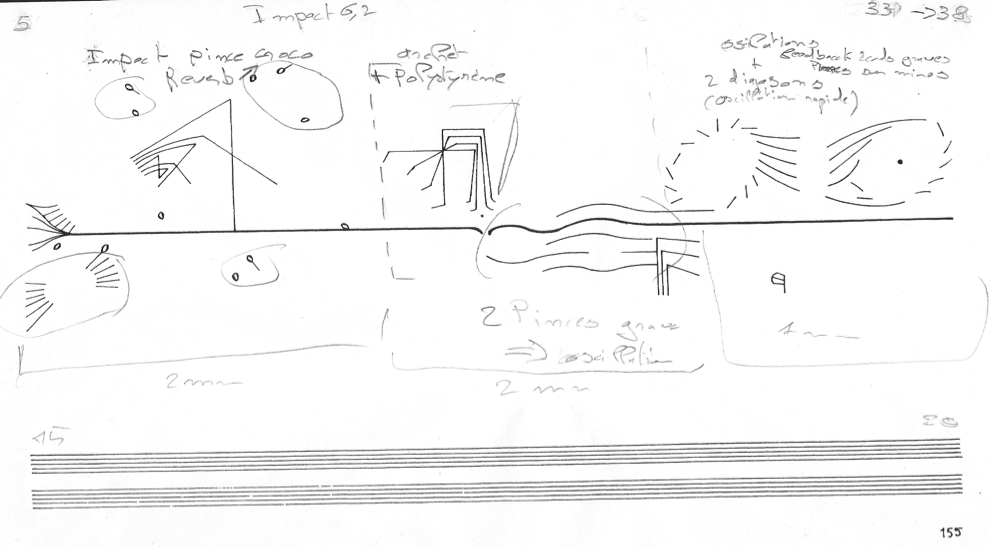

Dans notre réflexion des pratiques improvisées, on travaille avec ce que le travail personnel et singulier de chacun, avec ce que chacun est, sans imposer un chef ou une direction, un axe venant d’une seule intention. Donc, dans l’ensemble de quatre, ce que vous avez vu au Périscope, il y a certains des musiciens qui ont vraiment écrit, fixé des choses. Pour ma part, cela m’a intéressé d’aller vraiment dans cette direction-là, parce que je me suis dit : « on aborde une partition en tant qu’improvisateur ». De même, pour Jean-Philippe qui travaille l’électronique, ce qui est intéressant, c’est que ce n’est pas quelqu’un qui vient de la musique, qui n’a pas fait des études de musique, il ne sait pas ce que c’est qu’une partition, une note de musique. C’est la première fois qu’il se heurtait à une partition. Lui, il a commencé la musique avec des filtres analogiques et de la performance et de l’improvisation. Alors maintenant il se met à écrire parce qu’il fait pas mal de boulot pour du théâtre par exemple, qu’il a cette notion-là, mais ça reste de la composition électronique sur un fichier sur l’ordinateur, sur une durée, et il ne connaissait pas la notion de partition. Tous les deux on a vraiment fait ce choix d’aller sur une écriture la plus précise possible. Moi j’ai même annoté des choses comme « pinces crocodiles », « deuxième case ebow », et même avoir fait des marques au marqueur sur la guitare pour savoir où poser le ebow, parce que, à force de travail, j’avais repéré des réglages d’ampli avec des numéros, la réverb sur 7, et ainsi de suite.

Mais pour d’autres, c’était plutôt une globalité et à un moment est arrivée cette confrontation-là : « fixer les choses c’est très bien, mais, comment, en fixant les choses, rester à l’écoute de ce qui se passe ? » Moi, pour ma part, j’ai été ravi de jouer cette partition ; une partition, vraiment, au sens d’écriture, parce que je ne suis pas d’accord avec ce que tu disais, sur le fait qu’on joue, et qu’elle n’a plus lieu d’être, car il n’y a tellement rien là-dessus, qu’elle n’a plus lieu d’être, donc on la balance et on improvise. Nous, elle nous a vraiment emmenés dans des endroits, des modes de jeu et — je reviens encore notamment sur ce rapport au temps — sur des bascules, sur des ruptures, sur des choses qui pouvaient vraiment changer du tout au tout en rien, qu’on aurait jamais fait si on n’avait pas eu cette partition. Notamment parce qu’on a fait des choix… À certains moments on a même fait des minutages. Alors pour le coup qui étaient valables pour tout le monde. Sur cette page 75, 5 minutes à 4 minutes 20 on est tous : là.

La ligne du temps

Influencer les pratiques d’improvisation

Treatise pour les pratiques amateures

Donc on a croisé des partitions issues de Treatise et des partitions inventées par les enfants de l’école. Et cette idée de stage est vraiment d’utiliser les partitions comme un moyen de faire de la musique ensemble avec les moyens dont chacun dispose.

Travailler la notation ou l’improvisation ?

Notes

[1] NDLR : Association à la Recherche d’un Folklore Imaginaire.

[2] NDLR : Notation 21 est un recueil de partitions graphiques de plusieurs centaines de compositeurs, compilé par Theresa Sauer.

[3] NDLR : Orchestre National de Lyon.

Réflexions sur les partitions graphiques – Étienne Lamaison

Sommaire

Première partie : Relations entre le visuel et le sonore

Introduction

1. Des correspondances contraintes

1.1 Les correspondances linguistiques

1.2 L’impasse des machines de transformation

1.3 D’étranges paramètres d’images-sons

1.3.1 Les temporalités de l’image du son

1.3.2 Le silence de l’absence ou l’absence de silence

1.3.3 Les couleurs

1.3.4 L’espace, le plan, la ligne et la touche

Deuxième partie : Les partitions graphiques

2. Une définition instable

2.1 Une volonté de renouveler la graphie musicale

2.2 Divers types de partitions graphiques

2.3 Spécificité des partitions graphiques non-procédurales

2.3.1 Exposé des raisons du choix des partitions non-procédurales

2.4 Contexte historique et philosophique – Les élans d’après-guerre

Conclusion

Bibliographie

Annexe A : Liste de partitions graphiques

Première partie : Relations entre le visuel et le sonore

Introduction

La comparaison entre les arts, la complémentarité ou la primauté de l’un sur l’autre est un sujet qui occupe particulièrement la pensée occidentale, sans doute plus que dans d’autres civilisations. Dans un premier temps, il convient en ce sens de resituer l’héritage de la pensée de Saint Augustin en ce qui concerne le rôle que doit occuper l’art selon lui, ce que cette vision a eu comme conséquence sur le développement des diverses formes artistiques et les conséquences sur le discours des artistes pour s’affirmer ou justifier leur pratique créatrice.

Saint Augustin, héritier d’une philosophie néo-platonicienne et s’employant à y introduire une pensée chrétienne, va produire une philosophie de l’art, et de la musique en particulier, imprégnée de concepts anciens et reformulés dans une perspective nouvelle[1]. Il place l’artiste comme celui qui fait de « beaux et harmonieux ouvrages » (Saint Augustin, 388-395, question 78), mais qui restent une imitation imparfaite de la nature. Ils sont faits d’éléments matériels, mais leur « proportion, l’accord des lignes qu’ils impriment par leur corps sur un corps, ils les reçoivent par leur intelligence de cette souveraine Sagesse » (Saint Augustin, 388-395, question 78). Ce qui fait l’objet d’art n’est donc pas sa matérialité, mais ce en quoi il est la trace de la perfection inspirée par le Créateur, Dieu, à l’artiste. Cette immatérialité de l’artistique place la musique comme étant le plus spirituel de tous les arts dans l’esprit de Saint Augustin, mais également comme une science, à l’égal de l’arithmétique, la géométrie ou l’astronomie ; elle serait « une science qui apprend à bien moduler » (Saint Augustin, 388-391, chap. II), moduler étant entendu ici comme ce qui est soumis une « juste mesure », à la « règle ». Reprenant les traditions platoniciennes et pythagoriciennes de calcul des hauteurs sonores et des intervalles, la musique aurait également la particularité d’être un art du nombre, ces mêmes nombres qui régiraient le cosmos. La musique, vue ainsi, serait donc avant tout une connaissance que l’on acquerrait plus par l’étude que par la pratique, elle préexisterait et l’on en découvrirait les lois, des lois universelles semblables à celles qui régiraient le cosmos.

L’art, créateur d’un idéal de beauté inatteignable dans ce monde, devrait découler de l’unité et de l’harmonie entre les parties. L’harmonie dont parle Saint Augustin « est celle qui seule assure à chaque œuvre beauté et intégrité ; l’harmonie à son tour cherche l’égalité et l’unité, soit dans la ressemblance des parties égales, soit dans la proportion des parties inégales » (Saint Augustin, 390, Chapitre XXX, 55).

En unifiant ainsi la pensée artistique grâce à une vérité supérieure, Saint Augustin crée indéniablement les ponts nécessaires à la rencontre entre les diverses formes artistiques. Il n’est pas question de faire un amalgame entre les diverses choses matérielles et la perception que nous en avons :

Mais qui pourra montrer dans les corps l’égalité ou la ressemblance absolue ? Qui osera affirmer, après y avoir bien réfléchi, que chaque corps est véritablement un ? Tous ne changent-ils pas, soit d’espèce, soit de lieu ? Tous ne se composent-ils pas de parties dont chacune occupe sa place, et ces corps ne sont-ils pas ainsi comme divisés par l’espace ? D’ailleurs, l’égalité et la ressemblance véritables, l’unité première et absolue ne sont accessibles ni à notre œil, ni à aucun autre sens ; elles ne tombent que sous le regard de l’esprit. (Saint Augustin, 390, Chapitre XXX, 55)

Lorsque quelques siècles plus tard, Léonard de Vinci s’exprime sur la musique dans son Traité de la peinture, il déclare qu’ « il n’en est pas de la peinture comme de la musique, qui passe en un instant, et qui meurt, pour ainsi dire, aussitôt qu’elle est produite » (De Vinci, 1820, p.18). La question de ce qui différencie les arts ou les rapproche n’est pas réservée à la musique et à la peinture, cette dernière ayant cependant, aux yeux de Da Vinci, une nette primauté sur toutes les autres, due à l’harmonie qu’elle crée sans avoir à se soumettre au temps :

Quand le poète renonce à figurer, au moyen des mots, ce qui existe dans la nature, il n’est plus l’égal du peintre : car si, abandonnant cette description, il reproduit les paroles fleuries et persuasives de celui qu’il veut faire discourir, il deviendra orateur et non plus poète ou peintre. Et s’il parle des cieux, il devient astrologue ; et philosophe ou théologien en dissertant des choses de la nature ou de Dieu. Mais qu’il retourne à la description d’un objet, il serait l’émule du peintre, s’il pouvait avec des mots satisfaire l’œil comme fait avec la couleur et le pinceau le peintre, qui, grâce à eux, crée une harmonie pour l’œil comme la musique. (Da Vinci, cité dans Seris, 2009, p.6)

Faisons encore un saut dans le temps et nous voyons Schoenberg qui considère l’oreille comme étant supérieure, car elle ne s’attarde pas sur ce qui est concret.

Pour beaucoup d’artistes, entremêler les sources d’inspirations fait partie des processus routiniers pour stimuler leur créativité. À la fois, le bon sens de chacun fait comprendre que les expériences auditives et visuelles sont de nature très différente, mais dans le même temps, des associations sont imaginées, désirées, insinuées, créées, entretenues, psychologiquement vécues de manière très forte par certains ; l’illusion d’une immédiateté de correspondances sensorielles paraît opérer naturellement. Du grand mélange enthousiaste des sensations à la différenciation discriminatoire, du mysticisme du rapprochement à la collaboration féconde, de l’hyperspécialisation des disciplines aux répertoires polysémiques, il existe autant de sensibilités que d’êtres humains et ce rapprochement du visuel et de l’auditif en cristallise les positions idéologiques et les expressions qui les accompagnent.

1. Des correspondances contraintes

1.1 Les correspondances linguistiques

Le visuel[2] et l’auditif[3] ont de tout temps eu des relations complexes au point de se rejoindre dans ce qu’on appelle l’audiovisuel. Non que ce rapprochement linguistique puisse signifier une osmose d’un couple enfin réconcilié, car les techniques qui les rassemblent réalisent plus une cohabitation profitable à une fin qui leur échappe (par exemple raconter une histoire dans un film ou dans un « spectacle-son-et-lumière »). Il ne s’agit donc pas vraiment d’une pratique artistique qui considérerait chacun au même niveau, avec ses particularités. Pourtant, une pratique dans laquelle le visuel et l’auditif participeraient dans un même élan à une expression commune a souvent été recherchée par les artistes.

Il existe, dans nos sociétés occidentales, un fort cloisonnement entre ces deux disciplines ; l’une serait l’art de l’espace, les arts visuels (les arts plastiques), et l’autre serait l’art de la durée, les arts auditifs (la musique). Les lieux d’enseignement de ces disciplines sont le plus souvent séparés et obéissent à des logiques pédagogiques qui ont peu de choses en commun. Rares sont les institutions qui favorisent les rencontres des disciplines, des artistes et de leurs publics. Les artistes ayant touché à plus qu’une discipline sont suffisamment rares pour être relevés en tant que tels, comme des êtres hors du commun. Malgré tout cela, les partitions graphiques sont une de ces manifestations où une intersection se produit, tout comme le théâtre musical rejoint parfois les classes de percussions, les classes de chant organisent une formation d’acteur, les installations d’art plastique deviennent parfois « sculptures sonores », les classes de danse font appel à des musiciens improvisateurs sensibles aux expressions corporelles, etc. Le cloisonnement ne saurait être étanche, malgré les institutions.

Le vocabulaire lui-même contient un grand nombre de mots qui sont communs à ces deux formes d’expression : ton, nuance, harmonie, rythme, couleur, variation, ligne, courbe, contrepoint, espace, chromatique, accorder, forme en arche, chaud, froid, brillant, et bien d’autres encore, plus spécifiques, comme la Klangfarbenmelodie (mélodie de couleur sonore). Ces termes créent des ponts, voulus ou malgré eux, entre l’un ou l’autre de ces domaines. Tous ces termes correspondent à des réalités qui n’ont le plus souvent rien à voir les unes avec les autres. Prenons par exemple nuance qui est souvent utilisé en musique pour parler de variations des intensités sonores, alors qu’au niveau visuel, elle désigne les degrés par lesquels peut passer une couleur, du plus pâle au plus foncé, en conservant le nom qui la distingue des autres. Si dans le premier cas il s’agit de l’amplitude de l’onde sonore, dans l’autre cas il s’agit d’une variation du spectre lumineux, pas de son intensité. Prenons un autre mot comme celui de ligne. La ligne visuelle est continue, sinon il serait spécifié dans la plupart des cas qu’elle est discontinue ou pointillée, ou autres termes appropriés ; alors que la ligne mélodique peut être discontinue dans tous ses paramètres, fréquence (le passage d’une note à l’autre se fait rarement pas glissement continu de fréquence), dynamique (tout instrument à sons percutés, à commencer par le piano, introduit une discontinuité dynamique dans le passage d’un son à l’autre), timbre (la Klangfarbenmelodie en est un exemple type), et même des interruptions (des silences) ne suffisent pas à rompre l’idée de ligne mélodique sans que personne n’ait besoin de spécifier par un qualificatif sa continuité ou non. Nous pourrions prendre tous les mots énumérés ci-dessus et vérifier que les correspondances n’en sont pas. Elles sont une vue de l’esprit, des traits de notre imagination individuelle ou collective.

1.2 L’impasse des machines de transformation

Avant même le rêve d’une œuvre d’art total qui nourrit les ambitions romantiques, l’idée que le son et l’image puissent concourir à une même expression dans une symbiose absolue avait déjà alimenté des élucubrations telles que celle du père Louis-Bertrand Castel, en 1725 : un clavecin pour les yeux, dont l’idée annoncée était bien de

peindre ce son et toute la musique dont il est capable ; de les peindre, dis-je réellement, ce qui s’appelle peindre, avec des couleurs, et avec leurs propres couleurs ; en un mot, de les rendre sensibles et présents aux yeux, comme ils le sont aux oreilles de manière qu’un sourd puisse jouir et juger de la beauté d’une musique […] et qu’un aveugle puisse juger par les oreilles de la beauté des couleurs. (Warszawski, 1999)

Nous ne rentrerons pas en détail sur le fonctionnement qu’aurait dû avoir cette machine si elle avait vu le jour[4], ni sur les motivations diverses (scientifiques, artistiques et socio-historiques) qui ont conduit à l’imaginer. Ce qui nous intéresse ici est plutôt de relever les impasses dans lesquelles se fourvoient ce genre de projets qui pourtant ne cessent de voir le jour.

La première impasse est une impasse d’ordre physique qui concerne les ondes. Il est entendu que le son et la lumière sont des ondes et que par conséquent on retrouve des natures analogues : leur propagation est rectiligne et uniforme, elles se réfléchissent sur un obstacle, on observe des phénomènes d’interférences, de réfraction, de « mirage », etc. Il n’en reste pas moins que le son est une onde mécanique. Cette onde a donc besoin d’un milieu matériel qu’elle va déformer pour se propager, alors que l’onde lumineuse est électromagnétique et ne nécessite pas de milieu pour se propager. Leurs vitesses de propagation sont très différentes, beaucoup plus rapide dans le cas de la lumière. Les longueurs d’ondes contribuent à les différencier également : les effets de diffraction sont beaucoup plus importants pour les longueurs d’onde relativement petites comme celles du son que pour la lumière. Localiser un son sera pour cette raison moins précis. On parle difficilement de rayon sonore car ses conditions d’existence ne font pas partie de nos expériences quotidiennes : notre monde nous fournit plus d’images lumineuses que d’images sonores. Un « reflet sonore », c’est-à-dire la réflexion d’un son sur une paroi de manière à retrouver ce même son dans un autre point de l’espace avec quasiment les mêmes caractéristiques, est en réalité très rare et demande une architecture spécifique, comme cela arrive avec certaines voûtes (couvent, métro parisien). Mais en général, le son dans une pièce se reflète contre toutes les parois ; on a donc une multitude d’échos plutôt qu’une image unique. Notons au passage que les processus de transformation mélodique « en miroir » (mouvement rétrograde) concernent le miroir de l’écriture de la mélodie, en aucun cas du son.

La seconde impasse concerne nos perceptions du son et de la lumière qui sont différentes : entre les organes de l’ouïe et de la vision, les traitements des informations par le cerveau sont différents. L’œil, pour percevoir les couleurs (c’est-à-dire les fréquences des ondes qui lui parviennent) dispose de cellules spécifiques à la vision colorée : les cônes. Ceux-ci sont de trois sortes et de ce fait, l’information sur le spectre d’une lumière polychromatique va être traduite par les cônes par trois paramètres seulement. La somme de deux lumières de couleurs différentes est perçue comme une troisième couleur : on n’arrive pas à percevoir les fréquences composant le mélange, mais seulement une fréquence dont l’effet est équivalent pour nos yeux. A contrario, l’oreille dispose de milliers de cellules ciliées de sensibilités différentes. Ces nombreuses cellules permettent une bien plus grande discrimination en fréquence que les trois sortes de cônes de l’œil. Ainsi, l’oreille ne perçoit pas seulement une « résultante » de l’ensemble des fréquences composant un son mais est capable d’entendre le spectre d’un mélange de plusieurs fréquences sonores. Les orchestres n’auraient plus grand sens si un mélange de notes était perçu comme une note unique, de la même façon qu’un mélange de couleurs différentes est perçu comme une unique couleur résultant de « l’addition » de ces couleurs.

Si l’oreille semble supérieure à l’œil lorsqu’on considère son aptitude à discerner des fréquences différentes, elle lui est par contre très inférieure en ce qui concerne la perception de l’espace. La rétine dispose d’un très grand nombre de capteurs permettant d’obtenir une information spatiale sur les sources lumineuses. Un œil unique est capable de discerner un déplacement de 1 millimètre à 4 mètres. Une oreille unique ne possède aucun capteur de l’origine spatiale d’un son. Cependant trois informations (différence de temps interaural, déphasage et atténuation) contribuent à identifier l’angle que fait la source sonore avec l’axe des oreilles et permettent ainsi une estimation de la localisation d’origine d’un son, complétées par d’autres stratégies qui ne seront pas développées ici. Notons au passage que cette localisation spatiale est plus fine pour les sons qui nous viennent de devant et des côtés que pour les sons qui viennent de derrière.

De plus, lorsque les informations provenant de notre vue et celles de notre ouïe sont en conflit, celles en provenance de notre vue tendent à dominer. À ce titre, on peut avoir regardé un film sans se souvenir de la musique qui l’accompagnait.

La troisième impasse est d’ordre symbolique : pour qu’il y ait traduction d’un langage à l’autre, faudrait-il encore que nous ayons affaire à des systèmes symboliques. Or si l’écriture de la musique en est un, la musique en elle-même n’en est pas un. On pourrait imaginer des associations de symboles de domaines différents, mais qui risquent d’être relativement limitées et rares (image de cheval/son du galop), ou inexistantes (quel est le son d’une selle de cheval). Ceci ne signifie pas que l’on ne puisse construire un langage avec les sons (c’est d’ailleurs ce qui se passe avec les mots !). Mais si l’on cherche à court-circuiter l’impasse physique précédente en soutenant qu’il pourrait y avoir correspondance de symbole entre le visuel et l’auditif et que, par conséquent, c’est ce symbole qui serait exprimé, on oublie qu’on est en train de prendre la question à contre-sens : celui où un système symbolique préétabli autorise la production d’une expression ou d’une représentation, et non le sens où une expression/représentation produirait une autre expression/représentation au travers d’un langage.

La quatrième impasse est liée à l’idée d’œuvre, tant plastique que musicale. L’œuvre d’art, qu’elle suive l’étendue de l’espace ou se succède dans le temps, n’est pas une suite d’éléments juxtaposés ou successifs. Elle est une forme composée, unique, en partie ineffable, qui ne peut se traduire que de manière imparfaite et partielle.

Ceci étant éclairci, continuons donc notre inventaire de machines de transformation : Scriabine en son temps a également conçu un orgue de lumière pour projeter au rythme de l’évolution musicale des faisceaux lumineux prédéterminés dans la partition par des encres aux couleurs correspondantes. Depuis, nombre d’instruments ont été imaginés, tel l’optophone. La théorie sur l’optophonie a consisté à montrer l’équivalence des phénomènes optiques et sonores, et la transformation automatique des vibrations de la lumière et du son est établie en 1922 par Raoul Haussmann; Claude Bagdon[5] avait son propre orgue-à-couleurs quand il donna des concerts en 1915 et 1916 alors que Thomas Wilfred développa son premier Clavilux en 1921, cherchant avant tout l’autonomie imaginative de ce médium quadridimensionnel, avec une préoccupation d’immatérialité de l’image, d’une « couleur sans forme » qui serait « une âme sans le corps » (T. Wilfred, cité par Cage, 1993, p.246), telle la lumière produite par les vitraux des cathédrales. D’autres encore cherchent d’autres rapports entre le son et la lumière, et depuis Xenakis (Polytopes) à Montréal en 1967 et Paris (musée de Cluny) en 1972, les créations lumières et/ou vidéos de certains spectacles musicaux sont de véritables contrepoints réciproques (Miroglio parle de « conjonction » entre ces disciplines artistiques). Des spectacles de lumières (plus connus sous l’appellation anglaise de light-show) sont conçus sans pour autant rallier ce que Daniel Charles (1989-88, p.99) propose sous l’appellation d’œuvres « intermédias[6] », c’est-à-dire des œuvres qui « poursuivent l’interdépendance rigoureuse des diverses composantes »

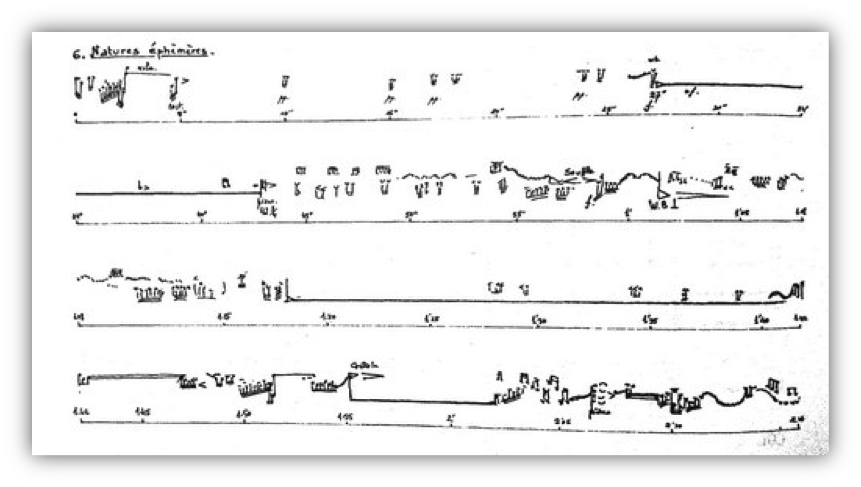

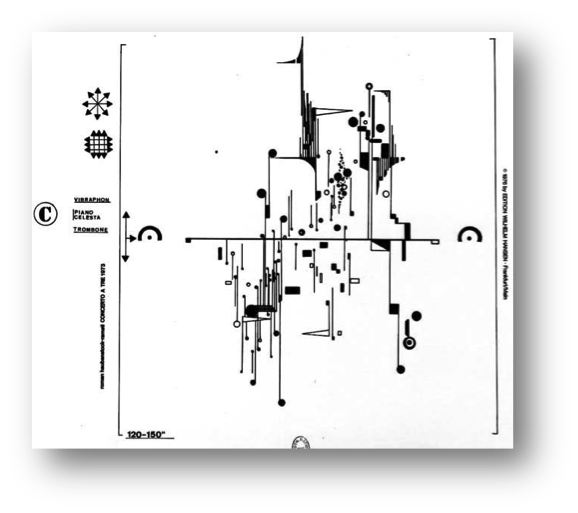

Dans un autre registre que celui de la lumière colorée en mouvement, ce qui était alors appelé tablettes graphiques sont d’autres machines qui associent le visuel au sonore. Leurs programmes permettent des transformations directes d’images ou de graphiques en sons. Après « l’UPIC », tablette graphique à la base d’un outil de composition musicale assisté par ordinateur inventé par Xenakis, d’autres programmes lui ont succédé dont « IanniX » et « HighC », qui permettent de dessiner des formes qui seront rattachées à des sons. Il existe même de petites applications, dont « The vOICe », qui permettent de charger une image digitale quelconque (une photo de portrait, un dessin de paysage, etc.) et qui va « jouer » cette image. Il va sans dire que tous ces programmes ont une lecture dont l’axe horizontal est le temps ; ils « lisent » la succession du déroulement des traits, un trait fin horizontal correspondant à une fréquence tenue dans le temps, alors que le même trait fin vertical correspondra à un cluster bref et le même en oblique correspondra à un glissando. S’il y a une indéniable visualisation d’éléments sonores et/ou sonorisation d’éléments visuels, on est encore loin d’une quelconque correspondance : notre œil « photographie » l’image, et l’analyse qu’il en extrait, la description qu’il fait des éléments qui la constituent, ne suit en aucun cas un axe de lecture horizontal avec le temps en abscisse, les hauteurs en ordonnée. Qu’en est-il du reste des éléments de l’image, des couleurs, des textures ? La technique avançant, elle n’offre pas encore de solutions aux questions des divergences perceptives et compositionnelles du sonore et du visuel. Nous verrons qu’il faudra aller encore beaucoup plus loin pour comprendre en quoi la musique et sa relation avec une expression visuelle ne peut se réduire dans un programme d’intelligence artificielle, aussi développé qu’il soit.

1.3 D’étranges paramètres d’images-sons

La préoccupation de notre sujet est essentiellement de savoir ce qu’un musicien trouve lorsqu’il est confronté à une image visuelle. Nous considérerons donc essentiellement le sens du visuel vers l’auditif sans toutefois nous empêcher quelques allers-retours dans le sens inverse. Nous ne traiterons donc pas particulièrement des œuvres musicales inspirées par des œuvres graphiques.

S’il est certain que les considérations paramétriques du son s’adaptaient mal à la réalité sonore, acoustique et à l’expression musicale, de même, d’autres outils différents de ceux habituellement mis en avant dans l’écriture standard étaient souhaitables afin de pouvoir manipuler des éléments adéquats aux finalités d’exploration de ces situations sonores. Il en est de même au niveau visuel : les progrès en optique ont montré (Massaux, 2006) que l’examen de l’effet produit par des formes visuelles sur une surface (un graphisme) ne peut se réduire à l’observation des couleurs et des formes (points, lignes, surfaces). Dans cette section, nous allons voir comment ces jugements paramétriques se retrouvent dans le langage des artistes, parfois érigés en vérité absolue, mais le plus souvent fruit de leur imagination et de leur immersion dans leurs pratiques. Il faut ne les prendre que pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire rien de plus que des verbalisations, nécessaires certes, mais nécessairement réductrices d’expériences esthétiques vécues. À ce sujet, Kandinsky (1926, p.37) fait la distinction, utile selon nous,

[…] entre élément et « élément », en comprenant par « élément » la forme dépourvue de tension, et par élément la tension contenue dans cette forme. Ainsi les éléments sont abstraits, au sens profond, et la forme même est « abstraite ». S’il était effectivement possible de travailler avec des éléments abstraits, la forme extérieure de la peinture contemporaine changerait profondément, ce qui ne signifierait pas que toute peinture deviendrait superflue : car même les éléments picturaux abstraits garderaient leur valeur picturale, tout comme les éléments de la musique.

Opérant ainsi, Kandinsky ouvre la possibilité, et pas seulement aux œuvres abstraites, que l’expression des arts plastiques ne soit pas dépendante d’un langage symbolique lié aux formes qu’elle présente.

Analysons donc maintenant quelques paramètres pour leur pertinence de passage entre le visuel et l’auditif, pour vérifier quelles limites ils imposent, ou, au contraire, quelles ouvertures ils imposent à la considération de ceux qui s’en emparent.

1.3.1 Les temporalités de l’image du son

Il existe divers temps de lecture d’une image, entre le moment où on en perçoit ses divers aspects, le temps de compréhension et celui de construction du sens. Ces temps peuvent se superposer, avoir des durées instantanées ou très longues et être plus ou moins stimulés par leurs auteurs. Nous avons par exemple celui de Paul Klee qui recherche, dans la composition d’un tableau, une temporalité « rythmée » par des motifs.

Kandinsky parle de la brièveté d’un point, du minimum de temps nécessaire à sa perception « de sorte que l’élément temps est presque exclu du point » (Kandinsky, 1911, p.37). C’est presque son « temps » qui donnerait au point sa définition visuelle, plus que sa taille ou ses caractéristiques graphiques (dimension, forme, couleur) dans le sens où celles-ci peuvent être fort variables suivant le contexte[7].

Notons en guise de transition avec la ligne, que « le pointillisme musical, la musique sans mélodie (évacuant par là même ce qui est devenu une manière de sixième sens !) » (von der Weid, 2012, p.23) avait pour but de se débarrasser de toute syntaxe[8] qui reliait les sons entre eux, de les isoler, ou plutôt de les rendre autonomes les uns des autres dans le temps et dans l’espace. Pour cela, il fallait que ces points sonores ne constituent plus des mélodies, des lignes sonores.

La notion de temps va se retrouver dans l’imaginaire traçant des lignes dont les vitesses vont pouvoir varier. Kandinsky estime que « l’élément temps est en général plus perceptible dans la ligne que dans le point » (Kandinsky, 1911, p. 117). Il semblerait pour cela que la longueur, l’orientation et la courbure conditionnent la temporalité de la ligne qui offre ainsi une plus grande diversité d’expression. Ce point de vue sur la temporalité de la ligne se complexifie dès qu’on lui considère d’autres aspects comme l’épaisseur de la ligne que Kandinsky attribue très curieusement à un couple instrument/tessiture et non à un attribut de vitesse/accélération ou d’intensité ou hauteur, comme on aurait pu s’y attendre[9]. Kandinsky (1926, p. 117-118) estime que

[…] le caractère de la ligne trouve une transposition plus ou moins précise dans les autres arts. […] La plupart des instruments de musique correspondent au caractère linéaire. Le volume du son des différents instruments correspond à l’épaisseur de la ligne : le violon, la flûte, le piccolo produisent une ligne très mince ; d’une ligne plus épaisse – produite par [l’alto] et la clarinette – nous arrivons par les sons les plus graves de la contrebasse et du tuba jusqu’aux lignes les plus épaisses.

Pourtant, dans cette logique, on pourrait considérer que la flûte dans le grave ait une épaisseur certaine. C’est un autre problème de ce genre de propos que de réduire un instrument à une sonorité type, qui ne révèle qu’un aspect trop restreint de sa réalité, et qui, par ce fait, introduit une unicité là où il n’y a que multiplicité et complexité. Ce qui serait valide pour un instrument seul, perdrait aussitôt tout fondement dès qu’il serait agencé avec un autre ou plusieurs autres. Nous supposons encore une fois que cette situation puisse être un des résultats de la manière dont l’écriture standard apparaît non seulement dans sa graphie, mais aussi dans son mode de fonctionnement.

Delaunay fut également un peintre pour qui la notion de temps musical était un critère de comparaison valable lorsqu’il évoque le rythme que les interpénétrations de ses disques simultanés provoquent comme mouvement rotatif et déplacement de l’œil d’un cercle coloré à l’autre. Gérard Denizeau (1995, p. 225) ressent dans ce contexte le rapport de deux couleurs en termes de « simultanéité harmonique » ou en termes de « juxtaposition mélodique ».

La transformation imaginaire des structures visuelles et de l’espace en temps et succession d’événements musicaux constitue un processus courant des façons de penser ce rapport du visuel au sonore. Elle est à l’origine de bien des sources d’analogies qui ouvrent aux partitions graphiques son champ d’activité. Elle transforme la pensée du musical et du pictural. Messiaen s’enthousiasme de cette transformation enfin possible : « La musique est un perpétuel dialogue entre l’espace et le temps […], dialogue qui aboutit à une unification : le Temps est un espace […], l’espace est un complexe de temps superposés » (Messiaen, cité par von der Weid, 2012, p.145). Donatoni exprime un enthousiasme du même ordre, mais plus lié à sa pratique : « si je pense le signe, je pense le signe du son ; si je pense le son, je pense le son du signe » (von der Weid, 2012, p.175). Ainsi une structure aux multiples facettes peut apparaître dans des graphies comme celles que le cubisme aurait pu réaliser et qu’aucune notation ne permet d’appréhender puisqu’il s’agit de simultanéité d’aspects d’un même objet, tels les éclats d’un miroir ou d’un kaléidoscope. Il s’agirait dans ce cas de se concentrer sur la perception et non pas sur la cognition, comme le suggère Slavek Kwi.

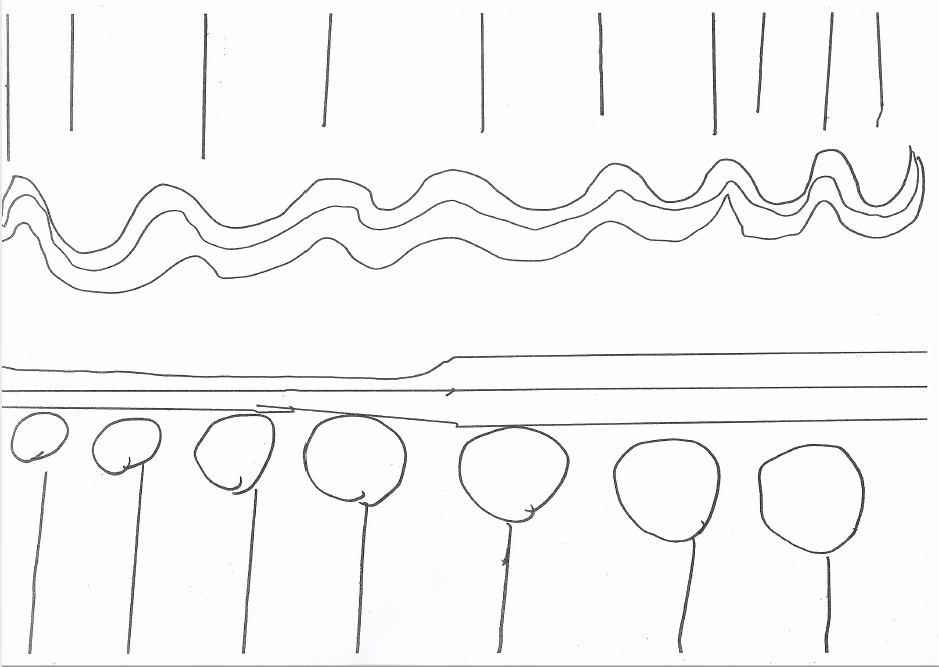

La dimension monumentale de certaines toiles a souvent pour but d’intégrer le spectateur au tableau comme chez Rothko par exemple (voir figure 1), ou stimuler une circulation du regard chez Pollock (voir figure 2), un procédé qui peut contraindre à des regards parcellaires de la toile souvent flanquées d’une pléthore d’éléments. « D’où recours à la notion de durée propre à la musique, l’œil se déplaçant dans l’espace » (Sabatier, 1998, p.666). Cette notion temporelle de la peinture qui se manifeste autant par sa forme d’exécution qu’au moment de sa contemplation, semble avoir touché plus particulièrement les peintres qui ont été assimilés à l’expressionnisme abstrait. On y trouve des temporalités extrêmes telles celles de l’action painting (peinture active) ou celle méditative de la mouvance qualifiée des colorfield painting (champs colorés).

Figure 2 : Jackson Pollock, 1948, Silver over black, white, yellow and red

Alors que l’art graphique est souvent dynamique, il incarne en maintes occasions cette notion du temps figé que nous avions vue chez Klee et que l’on retrouve, avec le point de vue d’un musicien, chez Brian Ferneyhough (cité par Von der Weid, 2012, p.36) :

À l’origine de ces reflets sonores d’images visuelles, aucune fredaine illustrative, mais toujours une espèce d’image interne, fréquemment une sensation de temps figé sur quelque chose qui se tient à l’extérieur, à l’écart du temps (ou qui, peut-être, n’existe pas dans le temps subjectif d’observation de mon imagination). Souvent, on ressent d’abord des processus possibles, comme des constructions baroques, de leviers et de pivots qui inclinent le caillot du temps d’un côté ou de l’autre. L’acte de transférer cette image en notes représentant un certain laps de temps (écrites elles-mêmes dans un laps de temps réel éventuellement assez différent) finit inévitablement par générer un objet complètement différent.

Les considérations temporelles ne sont pas toutes le fait de l’intention de l’artiste ou de la forme prise par l’objet graphique, d’autres viennent du spectateur qui pense au travers de ses sens. Il crée sa propre durée, ses rythmes et ses structures perceptives. La construction de son émotion, l’épanouissement de sa sensibilité ont une durée. La compréhension sensible a une durée[10] qui peut varier du coup-de-foudre à toute-une-vie ; et ceci est valide aussi bien pour une image qui nous accompagne dans nos pensées que pour une musique qu’on aurait écoutée une seule fois et dont on aurait gardé en mémoire une sorte d’image instantanée. Car le temps qui est n’est pas le temps qui passe.

1.3.2 Le silence de l’absence ou l’absence de silence

Le silence paraît une évidence en musique, et même une condition nécessaire à son existence, alors que nous savons que le silence absolu du vide intersidéral aurait plutôt tendance à réveiller en nous des angoisses de mort. Si Cage nous fait la démonstration du pouvoir expressif de ce non-silence dans ses 4’33’’, un de ses amis, Dick Higgins, que nous avons déjà mentionné comme étant le créateur de la notion d’intermédia, crée la composition Danger Music #6, qui ne consiste que dans son titre ; une musique, une vision, une méditation ( ?) qui inviterait à penser que même l’absence apparente n’est pas rien. Le cri silencieux de Munch n’est-il pas plus assourdissant et désespéré précisément à cause de son absence acoustique ? Et le Tristan de Wagner, avant de mourir, n’entend-il pas la lumière ?[11]

Le blanc de la page, l’absence de trace, ne représente pas l’absence ; l’absence n’est pas rien car elle suppose une présence qui n’est pas. Le carré Blanc sur fond blanc de Malevitch est une trace et quand bien même elle n’existerait plus, à l’instar de Cage, le principe des imperfections « rend une feuille [de papier] plus importante qu’une autre parce que chaque feuille a les siennes propres. […] Je me donne une durée pour rechercher des imperfections […] » (Cage, cité par Bosseur, 1992, p.128). De même qu’il y existe des jeux d’ombres et de lumières sur une feuille blanche, le silence contient ses mouvements subtils. De même que la trace entrecoupée ou interrompue ne s’arrête pas à sa limite, le son suspendu ne s’interrompt pas dans le silence du néant, mais dans une mémoire active qui n’est pas vide de sons. Et de même que la trace peut représenter une harmonie silencieuse, Jean-Jacques Rousseau relève que « le silence entre dans nombre des grands tableaux de la Musique » (Von der Weid, 2012, p.13).

Là encore, l’analogie s’arrête en chemin car il est plus facile de faire le noir que le silence absolu. De plus, nos paupières nous permettent d’interrompre instantanément notre vision, on peut non seulement ne pas regarder, mais ne pas voir alors que nos oreilles sont condamnées, si ce n’est à écouter, du moins à entendre. L’expression silencieuse ne peut être un processus, elle est un fait vécu.

1.3.3 Les couleurs

Nous avons déjà évoqué les couleurs à propos de la lumière et des délires d’incohérences que provoquaient leur association directe et systématique avec des hauteurs sonores ou des timbres. Dans le même registre, le compositeur italien Salvatore Sciarrino raconte comment il explique l’origine de sa perception synesthésique par la couleur des instruments :

Pour quelle raison les sonorités d’un violon sont-elles rouges ? La teinte des violons est rougeâtre. Donc il est possible que de semblables relations influencent la perception de quelques couleurs, et que cette expérience ne soit pas seulement individuelle mais sociale. Pour quelle raison le Mi majeur est-il doré ? Est-ce à cause du son doré du clavecin, ou parce que la première fois que l’on a expérimenté cette association, cette lumière dorée nous a éblouis ? (Sciarrino, cité par Von der Weid, 2012, p.36).

Dans cette section, nous nous devons également de mentionner Olivier Messiaen qui affirme qu’il « essaie de traduire en musique des couleurs », même s’il n’a pas composé d’œuvre en puisant son inspiration dans la contemplation des couleurs d’une toile.

Certaines sonorités sont liées pour moi à certains complexes de couleurs […]. Les deux principaux modes [à transposition limitée] sont liés pour moi à des colorations très précises : le mode nº2, dans sa première transposition, tourne autour de certains violets, de certains bleus et du pourpre violacé, tandis que le mode nº3, dans sa première transposition, correspond à un orangé avec pigmentations rouges et vertes, des taches d’or, et aussi un blanc laiteux aux reflets irisés comme des opales. (Messiaen cité par Samuel, 1999, p.66)

Que cette prédisposition paraisse stimuler un imaginaire pour certains, c’est indéniable. Mais il parait difficilement possible de pouvoir se baser dessus pour un quelconque travail musical à partir d’images, bien que Messiaen persiste à ajouter, à cette époque, que cette correspondance du son et de la couleur « repose sur une vérité scientifique altérée par la personnalité de celui qui subit le phénomène, à laquelle s’ajoute aussi une part d’imagination, d’influence littéraire très difficile à déceler »[12] (Messiaen cité par Samuel, 1999, p.66).

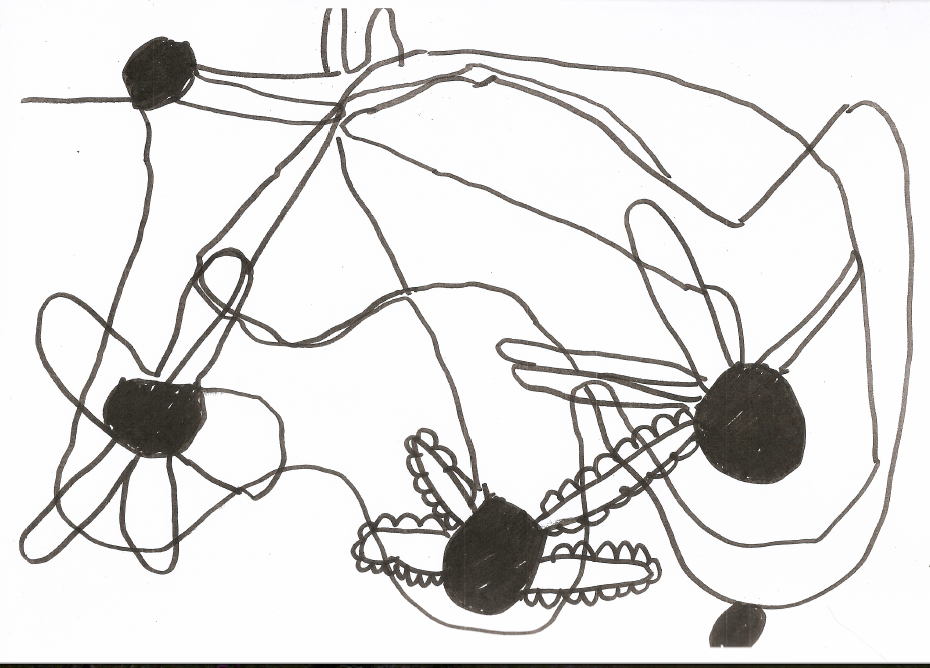

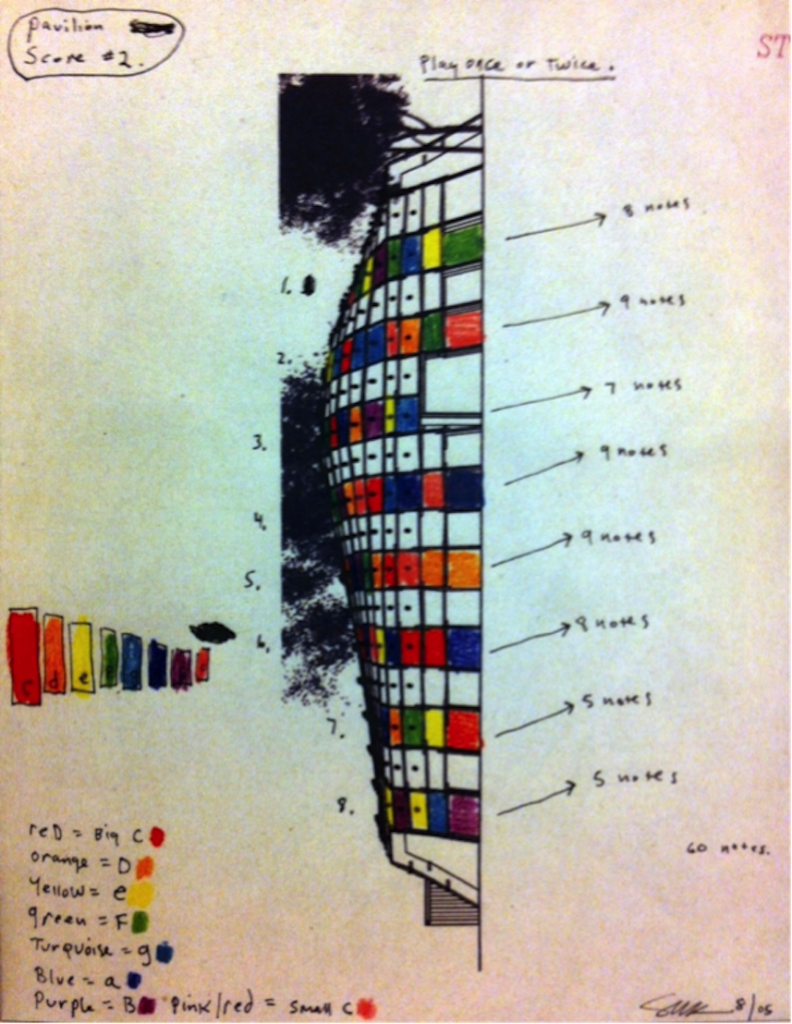

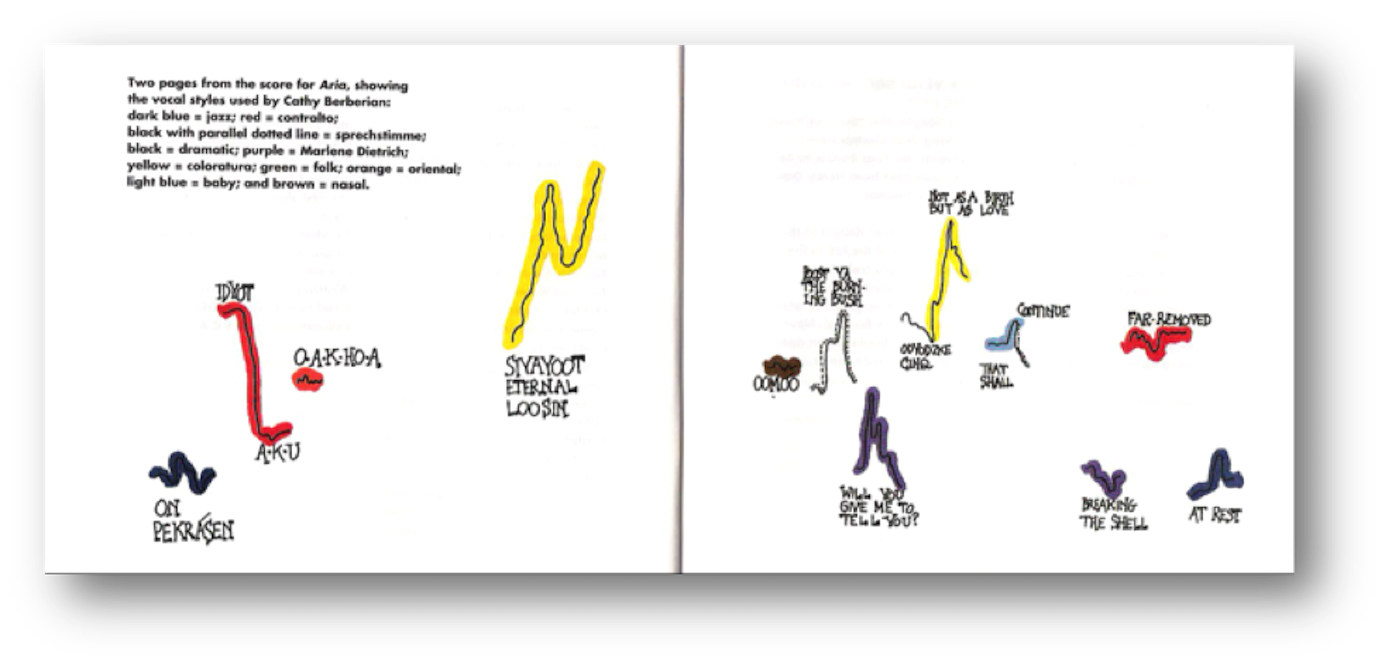

Des codes de couleurs continuent à alimenter certaines partitions graphiques (voir figure 3 ci-dessous), une manière de permettre une lecture facile, sans apprentissage du solfège, à l’égal de ce que l’on trouve dans certaines méthodes infantiles. Cage a recours également à un code de couleurs dans son Aria (voir figure 4) où les couleurs surlignent les courbes tracées en noir et doivent correspondre à des modes de chant que le chanteur devra définir en fonction de celles-ci.

Figure 3 : Steve Roden, Pavilion score #2, 2005

Pourtant, on sait que les couleurs ont un pouvoir expressif très riche et complexe dans tous les domaines des arts graphiques et il serait regrettable de réduire leur utilisation à une fonctionnalité pratique ou d’application systématique ; elles peuvent être des plus stimulatrices aux sensibilités émotionnelles. À considérer la couleur comme un paramètre du visuel, on retrouve au niveau des arts graphiques la situation précédemment évoquée lorsqu’on parlait des paramètres musicaux que l’écriture musicale dissociait et surtout hiérarchisait ; la couleur est indissociable des autres éléments visuels, le point, la ligne, la surface, l’espace, la texture, la brillance, etc. Une notation picturale n’a pas eu lieu et c’est peut-être cela qui fait qu’on n’a pas assisté à cette paramétrisation hiérarchisée du pictural. Les formes colorées ne prennent leur sens que dans leur totalité.

1.3.4 L’espace, le plan, la ligne et la touche

L’exercice de dissociation d’éléments picturaux et leur association avec des éléments musicaux également dissociés est nécessairement périlleux. Boulez s’y exerce à propos de Klee en ce qui concerne la dichotomie entre l’espace et le temps. Lorsque Boulez, avec une intention très pédagogique, propose d’expliquer la notion de rythme pictural, il le fait en comparaison avec le rythme musical. Il souligne que la perception du temps musical ne se fait pas sur la base de la durée totale d’un morceau (dont la conscience du « temps qui passe » reste floue), mais se fait par rapport à des pulsations (régulières ou irrégulières), et autres unités de temps assez petites, qui permettent de concevoir le temps en plus ou moins petits modules sonores qu’on mettra en relations les uns avec les autres pour déterminer leur organisation. « La pulsation […] aide à mesurer le temps comme le module de l’espace permet de concevoir la distance » (Boulez, 1989, p.84). On voit là encore un passage ouvert entre l’organisation de l’espace et l’organisation temporelle. Pourtant, Boulez dégage l’une de l’autre, ainsi que les dangers encourus par un tel amalgame de transposition directe : il relève qu’on appréhende un tableau même grand, dans un premier temps, d’un seul regard, et que ce n’est qu’après que l’œil circule et s’attarde sur des modules plus petits. Alors qu’en musique, la perception est inverse puisque ce sont les rapports des instants avec les autres instants qui vont nous permettre de vérifier rétrospectivement les relations temporelles et comment on est passé d’un point à un autre. « En arrivant à l’aboutissement on a enfin une vue globale, mais c’est une vue globale virtuelle. La vue globale du tableau, elle est une vue réelle, et sa vue divisée une vue presque virtuelle puisque l’on est contraint de l’isoler » (Boulez, 1989, p.86). Une composition picturale ne peut d’aucune manière fonctionner comme une composition musicale. Ce n’est que l’imaginaire rétrospectif qui va autoriser des reconstitutions temporelles architecturales et spatiales, mais aussi « les harmoniques des étagements d’odeurs, les préhensions tactiles, les sonorités en mouvement, […] dans une forme de carrousel polysensoriel d’un tranquille […] délire » (Boulez, 1989, p.39).

Selon Milan Knizak (cité par Bosseur, 1992, pp. 55-61), son expérience de développer des procédures de transformations qui n’ont pas de rationalité, ainsi que le fait d’accepter de créer des dispositifs qui ne contrôlent pas tous les sens, d’avoir du bonheur à se laisser surprendre par le résultat d’opérations insensées, peut être une méthode efficace pour stimuler un imaginaire autre, une manière de penser différente. Par exemple on peut « jouer une maison, ou un immeuble » comme le suggère Knizak, simplement en attribuant à chacun des trois axes de l’espace un paramètre sonore. Cela lui a permis de jouer des choses qu’il n’«aurait pas imaginées de lui-même ». Il déclare que cela fut pour lui une expérience déterminante pour pouvoir opérer n’importe quel transfert entre les différents médias. Ensuite, non seulement il avait la capacité de regarder les choses qui l’entouraient d’une autre manière, ou plutôt, d’autres manières, mais cela l’a conduit également à une autre étape consistant à « jouer des musiques pensées » ou « musiques intuitives ». Ces musiques consistent à imaginer des musiques impossibles à jouer, par exemple, « la musique qui est sous mes ongles » (Bosseur, 1992, p. 56). Là, ne se pose pas la question de savoir si on pourra l’entendre un jour, mais seulement de l’imaginer. Knizak se demande juste si « c’est nécessaire à ce moment précis » (Bosseur, 1992, p. 56). Ces expériences laisseront une trace ou non, mais le caractère abstrait de la musique fait qu’elle possède, selon lui, quelque chose d’intouchable, et que l’objet seul, suggérant une musique dans l’imaginaire de celui qui le contemple, peut provoquer la plus forte des musiques intérieures. Or tout support musical est un objet visuel, que ce soit un instrument ou un support de mémorisation ; la musique est donc nécessairement quelque chose de très abstrait selon lui, mais en relation avec quelque chose de tangible ; « là réside peut-être le lien entre la musique et les êtres humains », conclut Knizak (Bosseur, 1992, p. 61).

Dans le domaine de la perspective, Boulez cite un exemple qu’il tire du deuxième mouvement, Jeux de vagues de la Mer de Debussy. Il doit là aussi exister des processus de transformation imaginaires sonores/visuels qui doivent être à l’œuvre, car Boulez décèle des figures mélodiques ondulatoires jouées à une certaine vitesse auxquelles se superposent d’autres figures, mais plus rapides. Boulez estime que « sans que le musicien ait voulu jouer de manière expresse sur une perspective musicale, celle-ci a été créée » (Boulez, 1989, p.72). Des solutions du même ordre peuvent se rencontrer dans d’autres musiques de Debussy, mais aussi chez Stravinsky, notamment dans la 2ème pièce des trois poésies de la lyrique japonaise, alors qu’il avait lui-même remarqué dans l’art de l’estampe japonaise de fortes analogies « entre la solution graphique des problèmes de la perspective et des volumes qu’on y voit et la musique » (Stravinsky, cité dans Von der Weid, 2012, p.23).

Examinons maintenant la relation plan visuel / plan sonore : ce qui est présenté sur le même plan est dans bien des cas ce qui est symboliquement simultané. C’est le cas dans les arts graphiques, mais le théâtre joue aussi de cet artifice. Au niveau visuel cela semble couler de source : les arts graphiques, par principe inhérent, présentent leurs éléments au spectateur dans une simultanéité (relative, nous en avons déjà discuté). Mais, alors que l’illusion d’espace en musique peut être donnée par des plans sonores différenciés (au moyen des artifices de différenciations de registres, de timbres, de dynamiques, de textures, etc.), les arts visuels semblent envier à la musique une autre simultanéité qui concerne la polyphonie, c’est-à-dire suivre plusieurs idées, complémentaires ou non, en simultané. Il s’agit là d’une simultanéité qui n’opère pas dans l’instant, mais dans la durée et l’évolution de celle-ci. Klee fait revenir le mot polyphonie dans plusieurs de ses titres, et bien que la polyphonie soit un phénomène que l’on retrouve dans beaucoup de domaines, ce point nous a semblé un fait suffisamment remarquable pour être mentionné. Cette manière d’aborder le visuel et le sonore dans certains cas peut stimuler notre forme de penser et d’imaginer.

Le concept de densité est également un concept dont la transposition d’un domaine à l’autre peut apparaître comme une évidence. Xenakis le mentionne par rapport à sa double préoccupation d’architecture et de musique ; un nombre de point par unité de longueur dans le cas de la première, ou par unité de temps et/ou de rythme, dans le cas de la seconde : « une densité forte qui peut aller à une densité faible – une façon de jouer sur les intensités. » (Xenakis cité par Bosseur 1989, p.48) Pourtant, la densité en musique n’est pas aussi dépendante du temps que d’autres aspects musicaux : une sonorité possède en elle-même une densité ; une texture sonore homogène dont la densité varierait n’aurait pas besoin de plus de temps que le temps nécessaire pour que cette variation soit notable, à la différence par exemple de la variation d’un motif rythmique dont il faut attendre les énoncés intégraux pour en avoir la perception. La densité d’un nuage de points dans l’espace est perceptible au premier regard ; si cette densité est forte, elle n’aura besoin que de très peu d’espace, si elle est faible, elle aura besoin de plus d’espace ; tout comme la densité d’une texture sonore homogène (telle que l’on en trouve chez Ligeti, dans la corrente du Kammerkonzert par exemple) n’aura besoin que de peu de temps pour être comprise si sa densité est forte, alors qu’il lui en sera nécessaire de plus si elle est faible. C’est sans doute en ce sens que Francis Miroglio considère la sonorité comme « un des ponts les plus importants sur lequel peuvent se rejoindre le visuel et l’auditif » (Bosseur 1989, p.24).

Nous finirons notre passage en revue de quelques-uns des divers éléments des arts graphiques par la touche qui, au-delà de la brièveté déjà mentionnée du point, fonctionne, du fait de son mouvement, de son accumulation et de sa juxtaposition avec ses congénères, comme un mode vibratoire : vibration de la lumière, vibration de la surface, vibration de la texture et de la matière plastique, vibration des reflets. Tant de vibrations ne peuvent qu’entrer en résonance avec les vibrations sonores pour qu’elles s’en fassent leur écho. Ces vibrations visuelles peuvent être bien réelles, mais sont parfois le fruit de notre imaginaire, parfois des illusions que nous souhaitons cultiver, mais peuvent être plus que cela : un effet d’optique que notre cerveau produit pour mieux nous rendre compte des réalités dont nous avons besoin pour comprendre notre entourage ou en jouir. Debussy reprendra le procédé à son compte puisqu’il compose de la même façon, par juxtapositions de petites touches vibratoires de notes, imprévisibles, subtiles, libérant le temps, donnant l’illusion, par la combinaison d’accords sans logique harmonique discursive, d’instants en mouvement, du flux dans le fixe[13]. S’il a été qualifié de compositeur impressionniste pour avoir procédé de cette manière, il nous semble que ce n’est pas tant pour donner l’impression de créer un tableau visuel avec du sonore, que pour inventer un mystère esthétique dont le musical suffit en lui-même.

Deuxième partie : Les partitions graphiques

2. Une définition instable

Donner une définition que ce qui est ou serait une partition graphique est particulièrement difficile. Même s’il s’agit d’un objet matériel, les formes qu’il peut prendre et l’utilisation qui en est fait le rend inapte à entrer dans le moule d’une définition. Bien souvent, de graphique, nombre d’entre eux n’ont aucune prétention à être autre chose qu’un stimulus à la production musicale, « un catalyseur pour le jeu musical » (Bouissou, Goubault, Bosseur, 2005, p.235), sans prétention d’esthétique visuelle ; d’une certaine manière, un rôle basiquement « fonctionnel ». Si les objets existent bien en eux-mêmes, leur utilisation diversifiable à l’infini fait qu’ils échappent à tout cloisonnement ; de partition musicale, ils n’en n’ont ni l’aspect notationnel, ni l’aspect de division entre le rôle du compositeur et celui de l’interprète. Si on reprend les principes de Nelson Goodman à savoir : «une partition […] a pour fonction primordiale d’être l’autorité qui identifie une œuvre, d’exécution à exécution » (Goodman, 1990, p.166), et «les partitions et les exécutions doivent être dans un rapport tel que […] toutes les exécutions appartiennent à la même œuvre et toutes les copies de partitions définissent la même classe d’exécutions »(Goodman, 1990, p.167), dans ce cas, les partitions graphiques ne sont pas des partitions! Si toute demande précise, toute organisation objective, toute instruction définie, toute « marche à suivre », tout élément notationnel ne font plus partie de ce sur quoi l’interprète peut s’appuyer pour réaliser la partition, on peut en toute bonne foi se poser la question à savoir si ce qui est fourni est encore une partition, s’il y a lieu de la désigner par ce terme, et plus encore, si elle sert à quelque chose. Dans quelle mesure ces propositions sont-elles des partitions ? Sans doute faut-il reprendre le sens étymologique de partition qui vient du latin partitio : partage, division, répartition. Si la partition, telle que définie par Goodman, accentue l’idée de division (division des fonctions créatrices/interprétative, division en paramètres sonores, division temporelle, etc., jusqu’à la division sociale des multiples tâches musiciennes), les partitions graphiques s’attacheraient, elles, plus à la notion de partage (dans le sens partager avec) et à l’idée de répartition (répartition dans l’espace, du mouvement, des tâches…).

Dans le même sens de partager avec un autre la réalisation, le cas des basses chiffrées, des ornements, des grilles d’accords sont des signes dont la vue déclenche un comportement global déjà intériorisé, un peu à la manière d’idéogrammes. Les cadences de concertos, avant de devenir tout à fait écrites, étaient également un espace ouvert de partage, dans lequel l’interprète pouvait créer un lien entre son propre imaginaire et celui du compositeur. Dans les processus de création musicale collectifs, on a très souvent recours après coup à la notation pour simplement se rappeler de moments importants ou de sonorités spécifiques. Nous y reviendrons plus loin.