Instruments secrets, Destinations secrètes

Lukas Ligeti

2007

Traduction de l’anglais : Jean-Charles François

Article publié en 2007 dans Aracana II, Musicians on Music, Ed. John Zorn,

“Secret Instruments, Secret Destinations”,

p. 122-149, Distributed Art Publisher.[1]

Sommaire :

Une invitation à aller en Afrique

La musique de cour du Buganda

La composition Pattern Transformation

Approche personnelle au jeu sur la batterie

La composition Groove Magic

Voyage en Côte d’Ivoire

L’ensemble Beta Foly

Le CD Lukas Ligeti & Beta Foly

Voyage au Zimbabwe et en Mozambique

Burkina Faso

La batterie et les moyens électroniques – La musique électronique et l’Afrique

Conclusion

Une invitation à aller en Afrique

À une heure indue du matin en 1992, j’ai été réveillé par un coup de téléphone. À l’autre bout du fil j’ai entendu une voix qui me disait avec un accent résolument allemand, « Bonjour, ici c’est le Goethe Institute. ‘Es geht im Africa’. » En allemand cela veut dire, « C’est au sujet de l’Afrique », ou de manière plus inquiétante, « L’avenir de l’Afrique est en jeu ».

Je faisais alors des études de composition à l’Université de Musique de Vienne en Autriche. La veille au soir, avant de recevoir ce coup de téléphone inattendu, j’étais allé à un concert donné par des musiciens allemands, je m’y suis ennuyé, donc j’ai lu les notes de programme. Le saxophoniste avait fait une « tournée en Afrique de l’Ouest pour le Goethe Institute ». Bon sang, je me suis dit, une petite tournée en Afrique de l’Ouest, ça serait sympa ! Mais ce n’est pas ce qui va m’être offert. Le Goethe Institute, c’est pour les Allemands et je ne suis pas allemand, point final.

Et le lendemain matin il y a eu ce coup de téléphone. J’ai pensé que j’étais encore en train de rêver ou que quelqu’un était en train de se moquer de moi. J’ai raccroché. Le téléphone a de nouveau sonné. « Excusez-moi, nous avons été déconnectés, je travaille au Goethe Institute. Nous voulons vous envoyer en Afrique ».

Flashback. Étant donné mon nom de famille, beaucoup de monde pensait que j’étais destiné à devenir musicien depuis l’âge de cinq ans. Mais, à part quelques leçons de piano de temps en temps, c’est à dix-huit ans que j’ai commencé des études musicales avec la percussion, en me limitant après deux ans à peu près, à la batterie et à la composition. Je suis parti, pour ainsi dire, d’une feuille blanche. Je n’avais pas écouté beaucoup de musique depuis l’âge de huit ans ; j’ai commencé à écouter un grand nombre de musiques. Mon père et moi nous échangions parfois des enregistrements, et il écoutait alors des musiques traditionnelles africaines, et il en copiait certaines pour moi. J’ai aussi assisté à des conférences à l’Université de Vienne, et les plus intéressantes étaient de loin celles de l’ethnomusicologue Gerhard Kubik[2]. Ses analyses de la musique de cour du Royaume de Buganda, qui fait partie de ce qui est maintenant l’Ouganda, ont complètement changé mes conceptions du monde.

J’ai été à l’écoute des tambours des musiques de Cuba et du Ghana, à celle du Kwela (dans les townships de l’Afrique du Sud, il s’agit de l’équivalent du big band du jazz américain), et aussi d’autres styles. Les formes, rythmes et mélodies de l’Afrique ont trouvé leur place dans mes premières compositions, et en 1988, quelques mois après avoir commencé mes écoutes de la musique africaine, j’ai écrit une pièce que j’ai appelée Pattern Transformation. Écrite pour quatre exécutants et deux marimbas, c’était une première approche pour le développement de ma propre voix en tant que compositeur. En utilisant des techniques de la musique de Buganda que j’ai adaptées, j’ai construit un paysage poly-métrique assez dément, construit à partir de hoquets et d’imbrications complexes entre les musiciens. Mais, évidemment, il n’y avait pas de musiciens formés à la musique occidentale ayant une pratique de cette approche de la métrique, tandis que les musiciens africains ne lisaient pas la musique, j’ai donc pensé que la pièce était impossible à jouer. C’est alors que j’ai entendu parler d’un ensemble hongrois appelé Amadinda Percussion Group. L’amadinda est un xylophone utilisé dans la musique du Buganda, et en tout cas, ces musiciens hongrois ont été séduits autant que moi par cette musique, et ils avaient acquis la maîtrise de ses techniques spécifiques d’interactions. Ils ont participé à la création de Pattern Transformation en 1990 et l’ont joué depuis à travers le monde entier ; le Goethe-Institut avait entendu parler de ma musique influencée par l’Afrique et il m’a invité à aller travailler avec des musiciens traditionnels en Côte d’Ivoire.

Si j’ai été à l’écoute de beaucoup de musiques africaines, je n’en avais jamais joué moi-même, et la possibilité réelle d’aller là-bas m’avait paru si peu probable que cela ne m’était jamais venu à l’esprit. Tout à coup, une opportunité m’était offerte pour y aller. J’ai pensé que les musiciens africains ne seraient pas mieux préparés à jouer ma musique que je ne l’étais à jouer la leur. Comment envisager dans ces conditions une collaboration avec eux ?

L’approche la plus réaliste semblait être d’essayer de trouver un type de musique qui ne pouvait pas avoir été pensée ni par eux, ni par moi, une musique exigeant la combinaison de nos parcours et de nos capacités : quelque chose de nouveau. Et cette idée me convenait tout à fait. En 1992, mes études universitaires touchaient à leur fin et je réfléchissais aux perspectives de faire quelque chose de nouveau ; mon plan était de travailler dans la musique électronique, en soulignant en particulier l’importance de la performance vivante, pour voir ce qui pourrait se passer si j’appliquais mes techniques de batterie récemment acquises aux percussions électroniques, un champ d’investigation qui à cette époque avait été négligé par le milieu de la musique électronique, ce qui est encore le cas aujourd’hui, et qui continue encore aujourd’hui de m’intriguer. L’idée d’utiliser des percussions électroniques en Afrique semblait prometteuse. La difficulté tenait dans le fait que, à part des formes de collages de bandes magnétiques dans les studios de musique électronique, je n’avais jamais travaillé dans l’électronique, j’ai donc dit au Goethe-Institut que je voulais m’adjoindre quelqu’un spécialisé dans la musique électronique. Ils m’ont dit qu’il fallait que ce soit un Allemand, mais je ne connaissais personne dans ce cas. Je leur ai demandé de me faire une proposition ; ils ont été surpris d’apprendre que je n’avais jamais entendu parler de Kurt Dahlke, alias Pyrolator.

En fait, il s’est avéré que j’avais déjà écouté certaines de ses musiques. Pendant ma dernière année de lycée, j’ai de temps en temps mis la radio pendant que je faisais mon travail scolaire et j’étais toujours heureux d’écouter de la Neue Deutsche Welle (NDW), un style allemand de « new wave » ou de « synthi-pop » dans sa version première, une mixture DIY de punk et de disco avec l’électronique bricolée à la maison et des paroles originales en allemand. Kurt avait été un membre fondateur du nouveau groupe NDW Deutsch-Amerikanische Freundschaft (D.A.F) à la fin des années 1970 et, après avoir quitté cet ensemble, il a co-fondé Der Plan, probablement le groupe le plus expérimental dans le genre, réellement un collectif de performance-art influencé entre autres par les Residents, Genesis P. Orridge et la scène artistique de Düsseldorf. En 1979, Kurt et ses amis ont créé le studio d’enregistrement et le label AtaTak, et, au cours des années qui suivirent, il a produit des tubes tels que Fred vom Jupiter de Andreas Dorau, des groupes de rock comme Fehlfarben (qui en ce moment tente un retour avec Kurt jouant des claviers), et des expérimentateurs du glitch-electronica comme Oval. Il est aussi devenu un habile manipulateur en temps réel de plusieurs instruments électroniques tels que le Thunder et le Lightning de Don Buchla. J’ai pris contact avec Kurt à un studio d’enregistrement à Arnhem en Hollande ; nous avons décidé qu’un travail en commun était viable, et à partir de ce moment, nous n’avons pas cessé de collaborer.

En 1993 j’ai acheté mon premier ordinateur et un instrument de percussion électronique appelé DrumKat, et j’ai élaboré un programme de duo à présenter pendant notre séjour de deux semaines et demie en Afrique. Finalement, en février 1994, nous avons pris un avion d’Air Afrique pour aller à Abidjan.

La musique de cour du Buganda

Ma connaissance de la musique africaine était à ce moment-là en grande partie basée sur le travail de Gerhard Kubik en Buganda, mais bien que cette musique expose très clairement et de façon particulièrement extrême certains concepts clés de la musique africaine, elle reste un cas très spécifique, unique, et elle a peu en commun avec les traditions de l’Afrique de l’Ouest, à quelques milliers de kilomètres de distance de l’Ouganda, là où je me trouve actuellement. Il reste que, pour mieux comprendre le fondement conceptuel que j’ai apporté dans la collaboration, des explications sont nécessaires.

La musique de cour du Buganda remonte à plusieurs centaines d’années, mais le royaume et ses traditions ont été tellement impactées par le régime totalitaire de Milton Obote dans les années 1970, qu’il avait laissé à son successeur, le particulièrement sanguinaire Idi Amin, peu de choses à détruire. Kubik est venu la première fois dans la région en 1959 et a appris à jouer la musique avant qu’elle ne disparaisse complètement, pour ne refaire surface qu’après que l’Ouganda eut retrouvé un état normal relatif pendant la dernière décade du XXème siècle.

La musique de cour du Buganda se joue avec des instruments variés, dont le xylophone amadinda et le ennanga, une harpe. L’amadinda se joue à trois personnes, la musique est pentatonique et l’amadinda dispose de douze lames, dix qui sont jouées par deux exécutants assis face-à-face de chaque côté de l’instrument, et ils couvrent la tessiture de deux octaves. Le troisième exécutant se limite à jouer sur les deux lames les plus aiguës qui ne sont pas jouées par les autres exécutants et qui sonnent deux octaves au-dessus des deux lames les plus graves. Une pièce commence avec le premier exécutant jouant une mélodie en octaves parallèles (avec les deux mains simultanément), dans un rythme de « noires » égales – très rapides, et d’habitude d’une longueur qui peut se diviser en deux ou trois parties, par exemple, douze ou vingt-quatre notes. La mélodie est répétée continuellement sans aucune variation. A un moment déterminé le deuxième exécutant qui fait face installe une contre-mélodie dont les caractéristiques sont assez similaires à la première. Les deux mélodies comportent des sauts et disjonctions ; pour des raisons qui vont bientôt s’éclaircir, on est loin ici des progressions en degrés conjoints des mélodies « vocales » européennes. Les deux mélodies sont jouées exactement à la même vitesse rapide, mais pas en unisson rythmique. Le deuxième exécutant joue sa mélodie exactement entre les notes du premier, s’imbriquant avec lui. Les deux mélodies jouées ensemble résultent en une pulsation très rapide de 500 ou plus à la minute. Comment le deuxième exécutant peut-il être capable de produire ces syncopes si rapidement pour jouer ses notes exactement entre celles du premier exécutant ? La réponse est qu’il ne produit pas du tout des syncopes. Essayez de jouer les contretemps à un tel tempo et de le maintenir continuellement à la même vitesse ; très vite vous allez « perdre le tempo » et ralentir pour vous aligner en un unisson rythmique avec les temps forts. Plutôt que d’adopter une telle méthode, le second exécutant écoute le premier et internalise le tempo. Il commence ensuite à jouer des quasi-syncopes pour se glisser entre les notes de son partenaire. Et à partir de ce moment, il inverse sa perception métrique, en se persuadant lui-même qu’il joue sur les temps et que c’est l’autre qui produit les syncopes. En considérant les temps comme se trouvant à des points différents, les deux exécutants sont capables de maintenir un équilibre et de jouer leurs structures imbriquées très rapides sans se désynchroniser.

L’idée – qu’il n’y a pas besoin d’avoir un concept unifié de la métrique dans un ensemble, que les exécutants d’un ensemble ont une notion relative de la pulsation des temps – est étrangère à la musique occidentale, et en réalité à la plupart des musiques du monde. En grande partie, elle reste l’exclusivité de certaines formes de musique dans le centre et le sud de l’Afrique ; on peut la trouver dans une certaine mesure dans le Gamelan, mais sans la même rigueur et nécessité structurelle existant dans la musique amadinda. Pour moi, j’ai été complètement fasciné, inspiré et libéré par ce concept et il est devenu depuis ce moment ce qui s’est trouvé à la base de beaucoup de mes expérimentations.

Mais il y a beaucoup plus d’ingénuité dans la théorie musicale bugandaise. Les exécutants un et deux jouent sur la même collection de lames, les dix plus graves de l’instrument, des deux côtés opposés. Les mélodies contiennent toutes les deux des sauts et des disjonctions et elles s’imbriquent dans un tempo extrêmement rapide. Le résultat de ces interactions est que l’oreille de l’auditeur perd rapidement la trace de quelles notes sont jouées par quel musicien. Une nouvelle image auditive émerge : une figure qui résulte de la combinaison des mélodies. Et c’est ainsi que votre cerveau crée de nouvelles subdivisions internes, en réorganisant ces nouvelles figures très rapides dans des manières différentes ; par exemple, par bande de fréquence. Rapidement on entend une mélodie dans le registre aigu, une autre dans le registre moyen et une autre dans le grave. Ces mélodies émergeantes ne sont pas jouées individuellement par un seul musicien ; elles sont incorporées dans la structure profonde de la musique, émergeant seulement lorsque le cerveau a réorganisé l’image auditive résultant de l’imbrication rapide des mélodies de base. Gerhard Kubik a appelé ces mélodies dérivées de « figures inhérentes » [« inherent patterns »].

Une de ces figures inhérentes se trouve sur les deux lames les plus graves de l’amadinda. C’est là où le troisième exécutant entre en jeu, en doublant cette mélodie sur les deux lames les plus aiguës, deux octaves plus haut. C’est ce qui peut s’avérer assez compliqué. Il faut imaginer que les mélodies des deux premiers exécutants ont, par exemple, trente-six et vingt-quatre notes respectivement ; cela produit une figure entière de 144 pulsations avant qu’elle puisse être répétée. Chaque figure inhérente est le résultat éclaté des sauts et disjonctions dans la composition des mélodies, la figure qui émerge avec les deux lames les plus graves est d’une grande longueur et rythmiquement irrégulière : elle est très difficile à mémoriser. Comment est-il possible de la reproduire exactement sur les lames aiguës ? Il se trouve que, tandis que la musique amadinda est instrumentale, il y a un élément vocal caché qui se manifeste. Les mêmes pièces peuvent être jouées sur une harpe appelée ennanga, et ici, les mains de l’exécutants sont imbriquées, une main représentant effectivement chacun des deux premiers exécutants sur l’amadinda. Et ensuite, le harpiste se met à chanter une mélodie avec des paroles, et la ligne de chant retrace une des figures inhérentes – la figure exacte qui, quand elle est jouée sur les xylophones, tombe sur les lames graves. Le rythme de cette mélodie correspond au rythme des paroles. Donc, pour pouvoir jouer cette figure sur l’amadinda, notre troisième exécutant doit connaître les paroles du chant et imaginer qu’il la chante. C’est parce qu’il commence à imaginer les paroles au bon moment, que la mélodie dérivée va correspondre à la figure inhérente jouée sur les lames les plus graves du xylophone.

La composition Pattern Transformation

Composer une pièce pour amadinda, c’est comme tenter de trouver son chemin dans un labyrinthe : il s’agit de construire des mélodies qui vont produire des figures inhérentes intéressantes, tout en s’assurant que les contours rythmiques des chants traditionnels sont bien présents. Mais la complexité est encore plus grande. Étant donné que la musique est pentatonique et que les degrés entre les hauteurs sont égaux dans toute la mesure du possible, une pièce peut être transposée quatre fois de sa forme originale sans perdre sa silhouette de sa composition d’intervalles. Mais pendant que les versions transposées sont jouées, l’amadinda, en tant qu’instrument, reste le même avec les mêmes hauteurs mise à disposition. C’est ainsi que alors que les relations d’intervalles entre les mélodies restent intactes, une figure inhérente différente sera associée aux lames graves à chaque transposition ; en conséquence, une figure différente devra être reproduite dans l’aigu. Et alors qu’on peut préférer une version particulière d’une pièce, toute transposition peut théoriquement être jouée à tout moment, et d’une façon ou d’une autre les figures correspondantes doivent pouvoir être mémorisées. C’est une technique de composition qui n’est absolument pas moins sophistiquée que l’écriture d’une fugue ; c’est une technique qui crée un équivalent sonore à une sculpture qui peut être regardée de tous côtés.

Ma réaction initiale à tout cela a été de deux natures. J’ai commencé à écrire Pattern Transformation, et en même temps, j’ai commencé à adapter ce que j’avais appris à mon jeu sur la batterie.

La pièce Pattern Transformation, pour quatre exécutants se faisant face deux à deux sur deux marimbas, est basée sur une pulsation excédant de beaucoup 400 par minute, en écriture de croches. La pièce commence sur un canon chromatique, le « thème » initial qui commence et finit par la note de « do » ; pour une densité maximum, toutes les croches sont jouées. La structure ensuite s’éclaircit ; le thème du canon est abandonné ; le chromatisme se transforme dans un environnement pentatonique (évidemment il ne s’agit pas d’un pentatonique équidistant comme sur l’amadinda ; il s’agit ici de marimbas occidentaux) et la musique devient moins dense. Éventuellement, les musiciens remplacent les croches par des noires, mais ils ne les jouent pas dans un unisson rythmique. Ils jouent en imbrication. Deux musiciens jouent les « temps forts », les deux autres sont sur les « contretemps », mais ceux qui jouent sur les contretemps perçoivent la musique comme si leurs notes étaient des temps forts. Et effectivement, la musique peut être perçue des deux façons. J’utilise une métrique conventionnelle et des barres de mesure, mais c’est juste pour faciliter la lecture. Les musiciens en réalité ne pensent pas aux barres de mesure, ils ressentent juste la pulsation de base et les éléments multiples qui l’accompagnent ; si la pulsation de base reste constante, des éléments multiples viennent s’y ajouter à plusieurs endroits. Parfois, un musicien va jouer chaque unité de pulsation pendant un peu de temps, et ensuite il va ralentir, ce qui veut dire en fait qu’il joue à la même vitesse mais en jouant une sur deux pulsations, puis une sur trois, puis une sur quatre, etc. Un autre musicien pourra faire la même chose mais exactement dans le mouvement contraire. Pour l’auditeur, cela va lui paraître une forme de rubato, mais, parce qu’à tout moment il existe sous-jacent un sens unifié du tempo, les exécutants restent complètement coordonnés. Toutes les relations métriques sont rigoureusement déterminées et lorsqu’elles se mettent à l’unisson, cet unisson est immédiatement ensemble d’une manière totale, parce que les musiciens ne se sont jamais réellement séparés, ils ne faisaient que semblant de l’être dans leur production sonore.

Peut-être que cela vient de l’influence de la pop-musique, mais cette rigueur, cet ordre sous-jacent même quand les choses paraissent chaotiques, est pour moi très importante. Cela ne veut pas dire que je rejette la métrique libre, le rubato ou l’absence de fondement métrique. Mais ce qui m’a toujours fasciné, c’est le contraste entre le chaos et l’ordre. Et j’aime les phrases qui sont totalement étranges, qui semblent chaotiques, mais qui peuvent être répétées de façon parfaite, ou des phrases qui sont jouées d’une manière très peu soignée et en même temps sont très précises, avec l’hétérophonie qui en résulte (ces idées m’ont conduit à développer quelques années après la pratique de ce j’appelle les « instruments secrets »). En tout cas, pour créer ces contrastes très distincts entre l’imprécision chaotique et la rigueur totale, la rigueur a intérêt à être complètement rigoureuse. Une méthode efficace pour y parvenir est d’avoir les sections désordonnées rigoureuses dans un sens subliminal, inaudibles pour l’auditeur mais toujours tangibles pour les musiciens.

Les imbrications les plus extrêmes dans Pattern Transformation se produisent lorsque les quatre musiciens jouent toutes les quatre unités de pulsation, mais à distance d’une pulsation par rapport à l’exécutant précédent. Chaque unité de pulsation est jouée, mais chaque pulsation n’est jouée que par un seul musicien, l’un après l’autre. J’ai réutilisé cette forme de hoquet quelques années après dans ma pièce Groove Magic, facilitée par mon dispositif instrumental secret.

Pour jouer Pattern Transformation, les percussionnistes doivent apprendre à s’imbriquer à des tempos très rapides, en renonçant au concept d’une métrique unique ou de battements de temps, tout en adhérant à un tempo unifié, comme c’est souvent le cas dans la musique d’amadinda. Pourtant il s’agit d’une musique écrite pour des musiciens formés à la musique occidentale. Il n’y a pas d’éléments parlés inhérents à cette musique et les relations rythmiques changent constamment, ce qui exige la lecture d’un écrit. Mon espoir dangereusement optimiste était que les musiciens soient capables de combiner les capacités traditionnelles africaines et traditionnelles européennes, mais à Vienne à la fin des années 1980, ce scénario ne pouvait pas être réalisé.

Cela a été plus qu’une petite surprise que l’ensemble qui avait les capacités de réaliser les premiers ce rêve provenait de Budapest. Alors que Vienne restait en quelque sorte assez conservatrice, c’était encore un des grands centres de pratique musicale en Europe, avec des musiciens du monde entier venant y étudier et en visite. C’était le dernier arrêt, la voie sans issue, avant le rideau de fer, pourtant cela faisait résolument partie de l’Occident libre européen, où l’information était facilement accessible. La Hongrie, d’autre part, se trouvait derrière le rideau de fer et si elle était la patrie de beaucoup de musiciens biens formés, elle n’était pas l’endroit idéal pour les études des traditions exotiques. Pourtant, c’est à Budapest, parmi toutes les villes, qu’un groupe de jeunes percussionnistes s’est réuni en 1984 pour former un quatuor et qui, pour une raison ou pour une autre, ont découvert l’amadinda, au point de donner le nom de cet instrument à leur ensemble. Ils ont été tout autant surpris de rencontrer un compositeur ouvert aux techniques de la musique des Baganda que je l’étais de trouver des musiciens capables de la jouer. Grâce aux nombreuses fois où ils ont joué Pattern Transformation, beaucoup d’ensembles l’ont aussi repris, et ainsi cette pièce a peut-être contribué un tout petit peu à étendre les possibilités des ensembles de percussion et la façon dont les musiciens en Europe et en Amérique envisageaient la métrique.

Lukas Ligeti, Pattern Transformation, Amadinda Percussion Group.

Approche personnelle au jeu sur la batterie

L’autre réaction immédiate à ma découverte de la musique amadinda a été la création d’une nouvelle approche personnelle au jeu sur la batterie. Je me suis demandé si je pouvais d’utiliser des figures d’imbrication pour créer l’impression de plusieurs mesures et tempos différents. Pour tout batteur de jazz, « l’indépendance » est un terme lourd de sens ; le batteur travaille l’indépendance entre ses membres, pour pouvoir exécuter plusieurs rythmes en même temps, par exemple une figure de swing sur la cymbale ride, la charleston marquant les deuxièmes et quatrièmes temps et différentes ponctuations polyrythmiques sur la grosse caisse et la caisse claire. Malgré tout, le grand batteur de jazz Bob Moses fait remarquer dans son livre Drum Vision (Modern Drummer Publications), que l’indépendance n’est en fait qu’une illusion. Les auditeurs sont amenés à penser que les batteurs sont capables de contrôler leurs membres individuellement, mais en fait ils sont en train de jouer un vocabulaire limité de licks contenant des relations rythmiques suffisamment complexes entre les membres pour donner l’impression de la maîtrise de l’indépendance. En effet, Moses explique aux lecteurs le principe d’un concept « hors indépendance », dans lequel le batteur dans sa pratique est bien conscient du fait que ses quatre membres sont interdépendants et cherchent un moyen de produire l’impression maximum d’une poly-métrique avec la quantité minimum d’indépendance.

Mais le jeu conventionnel sur la batterie, tout en étant dérivé d’une manière significative des rythmes ancestraux africains, n’inclut pas en son sein le concept d’une métrique relative. J’ai essayé de développer une technique de batterie en utilisant ce concept, en reprenant le jeu de la harpe ennanga, dans lequel les figures inhérentes sont produites par un seul exécutant. Je joue de ma main droite une figure répétitive, en décrivant un cercle autour des instruments de la batterie dans un mouvement constant de noires (par exemple). Je peux commencer par frapper la cymbale ride, puis le tom moyen qui se trouve immédiatement à gauche de la cymbale, puis je continue plus bas sur la cloche de vache attachée à la grosse caisse, puis je peux amener ma main dans un position encore plus basse, plus à droite, pour frapper le tom-basse. Ensuite, je peux retourner à la cymbale ride pour me retrouver au début de ma figure rythmique. J’ai maintenant réalisé une figure de quatre notes – quatre hauteurs, quatre timbres. Je peux ensuite construire une figure similaire pour ma main gauche ; allons au plus simple avec une figure de trois notes. Je commence avec le tom aigu sur la gauche par rapport au tom moyen mentionné ci-dessus. De là, je continue sur la cloche de vache attachée à la grosse caisse – la même cloche de vache qui avait été utilisée dans la figure précédente. Ensuite je continue sur la caisse claire, vers le bas et un peu à gauche, ce qui va former un miroir du mouvement vers le bas et la droite de ma main droite de la cloche de vache au tom-basse. Et de la caisse claire, je soulève mon bras et retrouve le tom aigu. Alors que cette figure n’est que de trois sons, le mouvement décrit par ma main gauche et relativement similaire à celui décrit par ma main droite. Maintenant j’ai donc deux figures, que je peux imbriquer. Un cycle métrique complet comporte 4 x 3, ou douze notes, mais les figures sont en imbrication, donc cela prend en réalité vingt-quatre unités de pulsation. Mais je n’ai pas encore utilisé mes pieds, qui peuvent être intégrés ou superposés de manière très efficace au-dessus des figures des mains. Par exemple, je pourrais jouer la grosse caisse toutes les cinq unités de pulsation. Une fois sur deux la grosse caisse serait en même temps que la main droite ; l’autre fois sur deux avec la main gauche. Le résultat serait une figure longue de 24 x 5 = 120 unités de pulsation, encore assez facile à produire. Je pourrais maintenant ajouter la charleston toutes les sept pulsations. Cela devient un défi, mais c’est encore possible de le faire en comparaison avec ce qui est techniquement exigé dans le jeu conventionnel de la batterie. Et maintenant j’ai une figure d’une durée de 120 x 7, soit 840 pulsations.

J’ai maintenant à ma disposition une manière très économique et sans problèmes insolubles de jouer des structures poly-métriques qui sont composées d’éléments simples et basiques mais qui rapidement explosent en une grande complexité. Mais comment puis-je savoir où je suis dans le cycle de ma figure rythmique ? Dans la plus grande part de la musique occidentale, cela se fait en comptant ; dans cette musique, cependant, alors qu’il y a définitivement un tempo, il n’y a pas de temps « fort » [one], pas de temps définis, ce qui rend l’idée de compter une activité schizophrène et vaine. Je n’utilise pas de mesure, de mélodie ou de timbre pour m’orienter dans les figures lorsque je joue ces structures ; j’utilise plutôt la position. Je conçois ce genre de jeu sur la batterie comme une chorégraphie, une sorte de danse sur les instruments, et en suivant les formes de mouvement qui sont décrites par mon corps, je peux ressentir mon parcours dans les figures, en utilisant les positions relatives de mes membres pour savoir où j’en suis à n’importe quel moment.

De cette manière, j’ai pu rapidement travailler avec des structures beaucoup plus longues que celles qui existent dans la musique Baganda, grâce surtout à l’usage de mes pieds pour créer des poly-métriques additionnelles. Il n’y a pas de problème à jouer des cycles plus longs, soit par l’utilisation de figures de mouvements plus complexes ou par d’autres moyens, par exemple, en additionnant la possibilité de varier les manières de frapper les instruments de la batterie et de superposer ce « paramètre » à une figure déjà en existence, une approche qui ressemble un peu à la musique sérielle. De toute manière, les mélodies inhérentes émergent rapidement ; la batterie étant un instrument à hauteurs indéfinies, il est plus approprié probablement de parler de mélodies de timbres, « Klangfarbenmelodien ». Dans l’exemple ci-dessus, les deux mains jouent la même cloche de vache, ce qui résulte en une figure évidente constituée par une seule note. Ou bien on peut porter son attention auditive aux relations entre les instruments ayant des timbres similaires : une relation de 4:3 émerge entre le tom aigu joué par la main gauche faisant partie d’un cycle de trois notes ou positions de la main, et le tom moyen frappé par la main droite faisant partie d’un cycle de quatre. Étant donné que les mains sont décalées par une unité de pulsation de base, l’émergence du 4:3 ne sonne pas comme le 4:3 auquel on est habitué, avec deux lignes se rencontrant sur chaque troisième frappe du tempo plus lent ou chaque quatrième frappe du tempo plus rapide. Les deux relations ne viennent jamais se rencontrer, et en effet, ce 4:3 n’est pas un 4:3 entre deux différentes vitesses. Les deux mains jouent à la même vitesse. Pourtant la durée entre deux frappes du tom gauche est toujours plus courte que celle entre deux frappes sur le tom droit. C’est un type d’illusion de poly-métriques, une structure poly-tempo qui ne résulte pas d’un réel jeu entre des mesures ou vitesses différentes mais d’une figure de mouvements de longueurs différentes à la même vitesse.

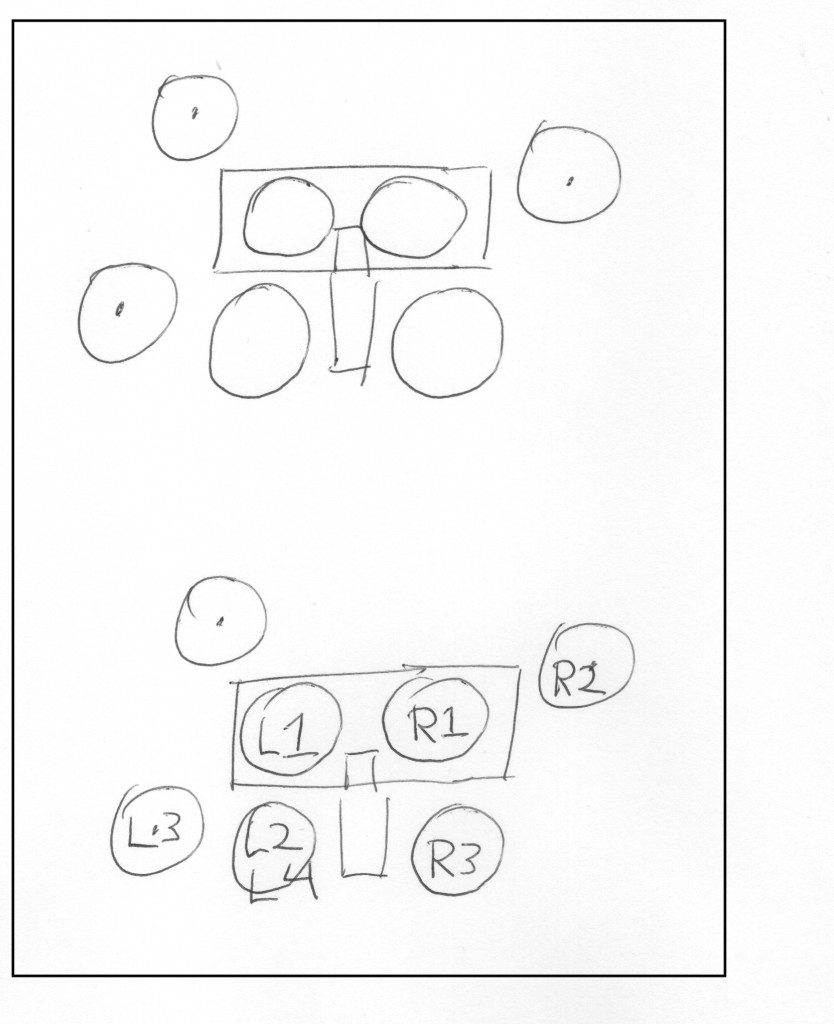

Après cela, j’ai commencé à chercher des notations pour ce style de jeu sur la batterie. La batterie est souvent utilisée dans la musique qui utilise peu la notation, et il n’y a pas d’orthographie unifiée pour la batterie, bien que la portée de cinq lignes soit souvent utilisée par commodité. Cette approche s’avère rapidement inadéquate ; les batteurs ont l’habitude de lire de simples rythmes qui contiennent des répétitions évidentes, avec une combinaison de mains immédiatement apparente. Ce que j’ai écrit est apparu plus mélodique et dans l’ensemble difficile à saisir au premier coup d’œil. L’utilisation de deux portées, une pour chaque main, a apporté une amélioration, mais la lecture à vue restait difficile à maîtriser. La solution à mes problèmes est venue lorsque j’ai réalisé que je jouais plus sur la base de la position des mains sur les instruments que celle des sons ou des hauteurs : une notation de tablature a paru en conséquence plus appropriée. J’ai dessiné une vue aérienne de ma batterie et j’ai commencé à dessiner des vecteurs pour représenter mes figures de mouvement. Ensuite, j’ai construit une petite étiquette collante représentant ma vue aérienne, et j’ai collé ces images de ma batterie sur le papier, en écrivant une frappe de la main droite et une frappe de la main gauche pour chaque image. À la même époque – à la fin du printemps 1988 – j’ai rencontré John Zorn, qui était venu enseigner à Vienne ses pièces basées sur des jeux dans un atelier ; j’avais juste commencé à prendre des leçons de batterie et à explorer le jazz et la scène de la New York Downtown. C’est Zorn lui-même qui m’a suggéré de n’utiliser qu’une seule image de ma batterie et d’y écrire la figure entière : R1, R2, R3, L1, L2, L3, etc. J’ai suivi sa proposition, ce qui m’a fait économiser beaucoup de collage d’étiquettes. En étant la seule tablature pour batterie que j’ai rencontrée jusqu’à ce jour, ma notation s’est avérée extrêmement efficace. Mais, comme pour toutes tablatures, alors qu’elle indiquait les positions de mes mains sur les instruments, elle ne montrait que peu de choses concernant le rythme. Pour le moment, ce n’était pas un problème, car je ne jouais que des « croches » égales et régulières.

Quelques années après, j’ai commencé à développer une analogie de ce type de jeu en utilisant l’électronique, et j’ai aussi cherché à l’appliquer à différents contextes, allant des groupes d’improvisation libre à des collaborations africaines ; néanmoins, les changements que j’ai réalisés à cette technique ont été peu importants et graduels. Récemment, j’ai commencé à m’intéresser à pousser plus loin mes capacités à jouer la batterie de cette manière et à faire face aux défis techniques les plus extrêmes qui ont émergés peu de temps après que les applications faciles et sans problèmes aient été maîtrisés. J’ai commencé à altérer mes figures pour que mes pulsations de croches régulières soient interrompues ou changées, et je travaille actuellement sur les possibilités d’incorporer la notation rythmique dans ma tablature. J’ai aussi eu le désir d’inclure plus d’espace et de silences dans mes figures. Il s’est avéré assez difficile d’introduire des silences dans ce style : les membres sont en motion continuelle frappant les objets ; de leur donner l’instruction de s’arrêter à plusieurs endroits est un défi. Ma solution a été l’invention de ce que j’appelle « l’instrument de percussion sans son » ou bien le « bloc silencieux », un instrument construit pour ne produire que le minimum de son à l’impact. J’ai commencé avec un Jam Block, un temple block en plastique qui est fabriqué par la compagnie Latin Percussion et qui n’est relativement pas très cher ; il est très léger et comporte un mécanisme qui permet de l’attacher à la batterie ; sur le dessus sa surface est horizontale. J’ai ensuite cherché le type de mousse permettant de faire le strict minimum de son à la frappe de la baguette ; il fallait que ce soit suffisamment doux pour être quasi silencieux, mais suffisamment dur pour que je puisse ressentir l’impact quand je le jouerai. J’ai ensuite collé cette mousse sur la surface horizontale d’un Jam Block. Ça a marché. En plaçant plusieurs de ces blocs silencieux dans des positions stratégiques autour de ma batterie, j’ai pu incorporer des silences dans mon jeu tout en maintenant le ressenti de jouer des figures ininterrompues avec décontraction. En mars 2006, j’ai testé ce concept dans une séance d’enregistrement avec John Oswald, Henry Kaiser, Michael Snow et Casey Sokol à la Canadian Broadcasting Company à Toronto. Lors de cet enregistrement de musique improvisée libre, les micros étaient placés très près de ma batterie et de temps en temps je n’ai joué que de façon très espacée. Je savais déjà que mes Jam Blocks modifiés fonctionnaient convenablement quand je jouais fort et vite ; au milieu de tous les sons produits par les autres éléments de ma batterie, ils n’étaient pas perceptibles. Mais que se passerait-il si je jouais lentement et si les microphones n’étaient placés qu’à quelques centimètres des instruments – est-ce que le résultat serait un son ou une absence de son ? Il s’est avéré que même la résonance la plus discrète provenant d’autres parties de la batterie, et aussi les manifestations les plus pianissimo d’autres instruments couvraient suffisamment mes blocs silencieux pour les rendre non perceptibles. Mon invention avait passé l’épreuve de vérité.

Voici un exemple de polyrythmie par Lukas Ligeti sur la batterie.

La composition Groove Magic

A la fin de l’année 1992, j’ai obtenu ma première commande pour une composition, une pièce pour un petit ensemble de chambre pour être jouée par le London Sinfonietta lors d’un festival de musique contemporaine autrichienne à Londres en avril 1993. Après avoir écrit Pattern Transformation j’avais eu la chance de rencontrer le Amadinda Percussion Group, mais maintenant il s’agissait d’écrire pour des musiciens qui ne connaissaient pas les techniques des rythmes africains devenues pour moi si importantes. Pourtant, je voulais si possible utiliser des méthodes d’interactions dans un ensemble basées sur mes idées poly-métriques. Il m’a semblé que beaucoup de mes problèmes pourraient être résolus s’il était possible de « diriger » l’ensemble dans des tempos multiples mais en même temps synchronisés, ce qui semblait impossible à réaliser avec un seul chef d’orchestre, mais qui pourrait l’être en utilisant l’électronique. En tant que batteur, j’ai bien aimé jouer avec l’aide de pistes de clics (métronomes pré-enregistrés) dans les studios d’enregistrement ; peut-être était-il possible d’utiliser les pistes de clics multiples en concert. À peu près à ce moment-là, j’ai eu la chance de passer une journée au STEIM, un centre de recherche d’informatique musicale à Amsterdam et un de leurs programmes récemment développés s’appelait Polyrhythm. Ce programme avait été conçu pour le Den Haag Percussion Group pour les aider dans les passages rythmiquement complexes de la musique de Xenakis pendant les répétitions. Polyrhythm était à la base un séquenceur conçu exclusivement pour l’entrée de pistes métronomiques, chacune ayant sa propre mesure et son propre tempo, jusqu’au point de réaliser des niveaux de complexité invraisemblables, permettant des indications de mesure impossibles à noter d’une manière conventionnelle, des tempos déterminés à la décimale près et en particulier des changements illimités de tempo et de mesure sur une seule piste ; toutefois, chaque piste ne pouvait produire que deux sons, un pour le « 1 » de chaque mesure et un pour les autres temps. Polyrhythm n’avait pas été écrit pour n’importe quel système informatique, il avait été conçu pour Atari, l’ordinateur PC le plus populaire de l’époque. C’était exactement l’outil dont j’avais besoin, et l’idée de composer une pièce basée sur les capacités de ce logiciel – plutôt qu’une pièce pouvant idéalement être jouée sans son aide, pour laquelle le logiciel ne serait qu’une paire de béquilles – a été pour moi une source d’inspiration. J’ai acheté le programme malgré le fait que je ne possédais pas encore d’ordinateur, c’était au moment où j’ai commencé à travailler sur les percussions électroniques, et pour cela j’ai acheté un échantillonneur Akai S-1000, capable de mémoriser à peu près une demi-minute de son, c’était pas mal pour ce qu’on pouvait normalement trouver en 1992, et il disposait de huit sorties individuelles de son. J’ai conçu le système suivant :

- Ma pièce est prévue pour onze musiciens.

- Parfois, tous les musiciens peuvent jouer au même tempo, à d’autres moments les tempos vont diverger.

- On peut avoir onze tempos différents. Ou encore, tous les musiciens vont pouvoir jouer à la même vitesse, mais leurs rythmes pourront être décalés les uns par rapport aux autres par de petits incréments de temps.

- L’ordinateur va envoyer l’information à mon échantillonneur Akai, où chaque piste va être acheminée vers une sortie différente. Comme mon échantillonneur n’avait que huit sorties, il était nécessaire d’incorporer au système un deuxième échantillonneur pour prendre en charge les clics des trois musiciens qui restaient.

- Chaque musicien va suivre une piste de clics individuel dans un casque, mais tous les clics vont être toujours coordonnés avec précision, car ils seront joués par le logiciel Polyrhythm, qui va effectivement diriger l’ensemble.

- Des sorties d’échantillonneur, le son pouvait être envoyé aux casques portés par les musiciens.

L’idée d’avoir des musiciens jouant avec des casques pendant le concert provoque la controverse ; ils vont certainement se plaindre de ne pas pouvoir s’entendre eux-mêmes ou les uns par rapport aux autres et il y aura des problèmes de dynamiques, et d’intonation en particulier pour les cordes. Pour résoudre en partie ces problèmes, j’ai choisi des casques ouverts « type Walkman » et chaque musicien a eu à sa disposition un ampli individuel pour pouvoir régler individuellement le volume de leur casque. J’ai éventuellement pu trouver des petits amplis de casque à fixer à leurs vêtements, en leur donnant confortablement le contrôle du volume depuis leur placement dans l’espace. Et parce que chaque musicien avait une piste individuelle dans l’échantillonneur, il m’était possible de changer les sons de métronome par rapport aux préférences individuelles.

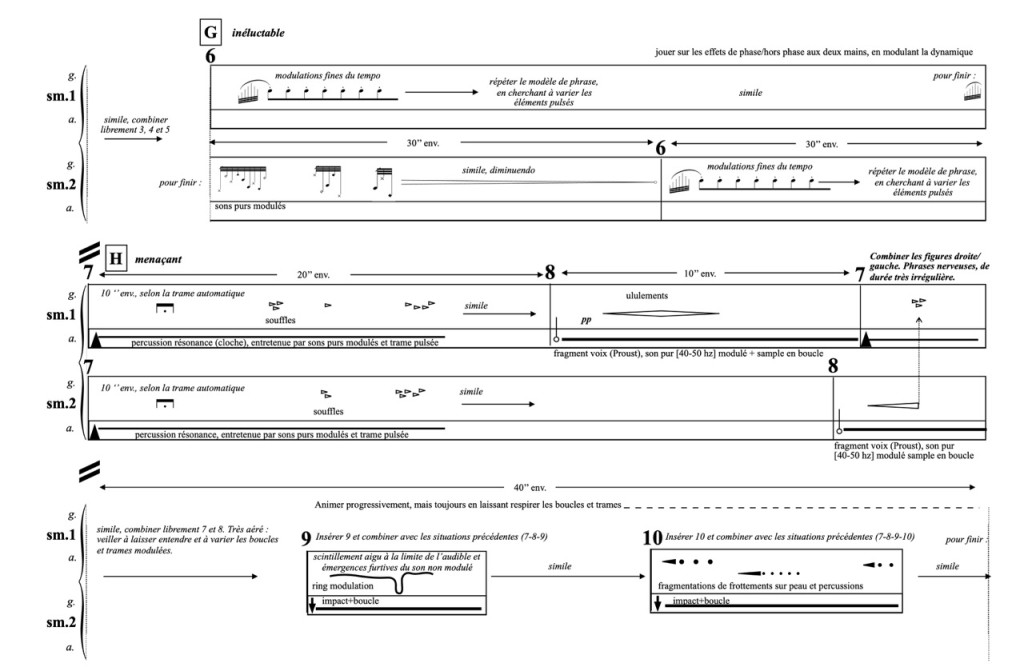

En écrivant la pièce, que j’ai appelée Groove Magic, j’ai choisi une notation proportionnelle, afin d’être capable de voir à tout moment comment les interactions entre différents musiciens se déroulaient exactement. Je ne suis pas le genre de compositeur capable d’écrire une pièce partie instrumentale par partie instrumentale. Lutosławski et bien d’autres ont été capables de le faire, mais c’est une approche qui m’est étrangère, car je porte toujours une extrême attention au son que va finalement produire la pièce. Je ne m’intéresse pas au hasard. Peut-être que cela vient du fait d’être un improvisateur ; bien sûr, l’improvisation est pour moi très éloignée du hasard ; elle est pourtant un exercice de perte de contrôle. J’aime l’improvisation, mais lorsque je compose, je veux exercer le maximum de contrôle ; je veux que ma musique sonne exactement comme je l’ai imaginée. Dans Groove Magic, j’étais intéressé par une coordination très exacte, une précision chirurgicale comme dans la musique pop. Mon approche était plus proche de Colin Nancarrow et j’avais à ma disposition l’ordinateur pour aider à réaliser les synchronisations strictes correspondant à mes désirs. Peu importe combien de tempos se superposaient simultanément, je gardais toujours la conscience de l’alignement des parties et j’avais exactement ces relations en considération pendant l’écriture de la composition. Et quand les musiciens se mettaient à jouer au même tempo, cela créait comme un « bang » supersonique – les parties tout à coup convergeaient sans latence ni hésitation.

Sans disposer d’un ordinateur, j’ai composé la pièce sur du papier. Ma notation m’a permis de suivre l’évolution de ce qui se passait d’une manière optique/acoustique, j’étais obligé de suivre mathématiquement la progression temporelle de chaque partie ; sinon je n’aurais jamais pu démêler le désordre et de remettre ensemble les parties. J’ai utilisé une calculette de poche et j’ai noté le temps accumulé de chaque partie dans la marge du papier à musique, une méthode un peu héritée de l’âge de pierre.

Extrait de la partition de Groove Magic de Lukas Ligeti

Cela a bien fonctionné, mais avant de savoir que tout allait bien, il y a eu une alerte. J’ai installé Polyrhythm sur l’Atari de mon ami Norbert Math et j’ai entré toutes les données. Mais quand j’ai rejoué les clics, les choses se sont rapidement mises à se désynchroniser.

Et il y avait un autre problème. Toutes les parties contenaient des silences à différents points dans la pièce. En même temps, j’avais à « composer en continu » [through compose] toutes les pistes de clics ; il n’y avait pas de moyen à ma disposition pour faire entrer une piste de clics au moment où j’en avait besoin après un silence. Mais je ne voulais pas que les métronomes continuent de produire des sons pendant les longues périodes de silence. Je ne voulais pas que mes instruments secrets contribuent à la pollution sonore. Ils devaient rester inaudibles pour les auditeurs ; seuls les musiciens, les initiés, les membres de la tribu en train d’exécuter le rituel, devaient être mis au courant des informations métronomiques, alors que le public ne devait entendre que la structure extérieure, la façade, et, tout en observant ce rituel étrange, pourrait se demander comment cette dualité de coordination exacte et de chaos apparent pouvait être réalisée. Malheureusement, Polyrhythm ne permettait pas de supprimer des clics et de les faire réapparaître ; il fallait qu’ils soient constamment présents.

Norbert et moi, nous nous sommes procuré un des premiers modèles de Apple PowerBook fonctionnant avec le logiciel séquenceur Cubase. Construire des pistes de rythme aussi complexes que celles que j’avais composées serait très difficile à réaliser avec un logiciel séquenceur du 21ème siècle, mais c’était quelque chose de tout à fait impossible dans la version de Cubase en 1992. Par contre, le processeur du Mac était beaucoup plus robuste que celui du Atari. Nous avons joué les onze pistes sur Atari, l’une après l’autre, en enregistrant chacune sur le Macintosh. Quand toutes les pistes ont été enregistrées, nous avons essayé de les jouer sur Cubase et nous avons été rassurés de constater que tout maintenant s’alignait exactement comme cela avait été prévu. Et maintenant il était facile de rendre silencieuses les informations des clics inutiles, car chaque pulsation du métronome constituait une donnée séparée sur Cubase et pouvait être éditée individuellement. Chaque musicien recevrait deux mesures de préparation avant de commencer à jouer. A la fin d’un passage, quand le musicien avait un silence, les clics s’arrêtaient pour ne recommencer que deux mesures avant la prochaine entrée pour lui laisser un temps de préparation. De cette manière les musiciens n’avaient à se concentrer que lorsqu’ils avaient à jouer ; il ne leur était pas nécessaire de compter les mesures pendant les longs intervalles de silence.

Au fil des nombreuses performances qui ont eu lieu, mon installation de pistes de clics s’est avérée très robuste. On m’a souvent demandé pourquoi je n’avais pas enregistré les clics sur une bande multipiste. Je n’ai jamais été attiré par la musique sur bande où il y a un élément d’interaction qui manque, même dans le cas d’un « chef d’orchestre secret » : en utilisant un ordinateur, les sonorités peuvent être changées, le tempo peut être ajusté pendant les répétitions, etc. La flexibilité dans le travail est juste beaucoup plus grande ; la mince possibilité que l’ordinateur se plante pendant l’exécution est un risque que je suis prêt à accepter.

Groove Magic a obtenu un grand succès, et je n’ai pas reçu de la part des musiciens de plaintes concernant le jeu avec des casques. Pourtant j’ai souvent entendu la phrase « C’est une très bonne pièce. Cela me ferait plaisir si vous étiez disposé à composer quelque chose pour moi ou pour mon groupe. Mais s’il vous plaît, pas de piste de clics ». Et mon jeu polyrythmique sur la batterie n’était pas facile à intégrer dans des situations qui demandaient au final des formes plus conventionnelles de groove. Peu à peu, mais sûrement, j’ai décidé qu’il me fallait créer mon propre groupe pour pouvoir continuer à développer ces approches. Aujourd’hui en 2007, habitant à New York, un endroit plein de musiciens ouverts aux nouvelles idées, le moment est enfin venu pour les réaliser. Mais entretemps ma vie a pris d’autres directions, me permettant de continuer mon parcours de découvertes des poly-métriques dans des manières que je n’avais pas anticipées.

Voyage en Côte d’Ivoire

L’Afrique m’appelait. Bernd Pirrung, le directeur du Goethe Institute à Abidjan en Côte d’Ivoire, avait publié un appel à la scène locale, invitant les musiciens à venir à mon atelier, 150 musiciens sont venus le premier jour ; cela rendait impossible pour Kurt et moi de travailler avec autant de monde ! Alors nous avons décidé de jouer quelques pièces en duo pour les faire entendre aux musiciens locaux – nos pièces sonores les plus étranges et les plus inaccessibles. La stratégie a fonctionné : le lendemain matin, quinze personnes sont venues pour travailler avec nous. Les objectifs de notre atelier n’étaient pas clairement articulés, mais j’ai insisté qu’il fallait qu’il y ait un concert à la fin ; je voulais mettre la pression pour la réalisation d’un résultat tangible. Pendant les premiers jours de l’atelier, il est apparu que cet objectif serait difficile à réaliser.

La plupart des gens qui viennent à Abidjan soit adorent cette ville ou la détestent. À part Lagos, Abidjan est la plus grande ville de l’Afrique de l’Ouest, et beaucoup de gens pensent naïvement que l’Afrique a quelque chose à voir avec la ruralité. Depuis l’indépendance jusqu’aux années 1990, la Côte d’Ivoire a été un des pays les plus stables et les plus développés d’Afrique, grâce en partie à Félix Houphouët Boigny qui a été pendant très longtemps le président du pays (jusqu’en 1993), en plaçant l’importance de l’économie sur l’agriculture plutôt que sur l’industrie, au moins jusqu’à ce que les prix des marchés pour les produits importants du pays – cacao, café et huile de palme – commencent à s’écrouler dans les années 1980. La Côte d’Ivoire certainement n’a pas été un modèle de démocratie – Houphouët était une sorte de dictateur bienveillant – mais l’atmosphère était remarquablement libre. Les relations avec la France et l’Occident sont restées toujours positives – pas de tâtonnement ruineux dans le marxisme ici, et pas de nationalisme romantique qui a causé des décades de misère au Ghana, Guinée et autres états voisins. La Côte d’Ivoire a été « mondialisée » avant l’existence de la mondialisation. Tout le monde était le bienvenu pour s’y installer ; les permis de résidence n’étaient pas nécessaires. (Cela s’est terminé, hélas, pendant les dernières années du règne de Houphouët, ouvrant la voie à un processus graduel sur la pente glissante qui a mené au chaos politique et l’impasse au bord de la guerre civile à partir de 1999, et qui n’a pas trouvé encore de solution.) Mais durant « l’âge d’or » du pays, il y a eu même une période où les résidents étrangers pouvaient voter aux élections locales – une idée novatrice à l’époque. L’économie de la Côte d’Ivoire a beaucoup bénéficié de cette ouverture et des gens originaires toute l’Afrique de l’Ouest sont venus s’y installer. Pendant les années 1990, peut-être jusqu’à vingt pour cent de tous les citoyens du Burkina Faso ont vécu en Côte d’Ivoire – Burkina était par rapport à la Côte d’Ivoire ce que le Mexique est par rapport aux Etats-Unis – et les communautés de maliens, guinéens et sénégalais étaient de taille extrêmement significative. Il faut additionner à cela les réfugiés libériens, plus de 100.000 libanais (qui sont pour l’Afrique de l’Ouest ce que les indiens sont pour l’Afrique de l’Est, en contrôlant la plupart du commerce depuis de longues années), des dizaines de milliers de français, un communauté visible de chinois et de vietnamiens et beaucoup d’autres, ce n’est donc pas une surprise si Abidjan était considérée comme le « Paris de l’Afrique » – bien que pour moi elle m’a toujours semblé plutôt comme le New York d’Afrique. Plateau, le district administratif du centre de la ville, comporte des gratte-ciels et est situé sur une péninsule étroite, un peu comme Manhattan ; en tant que ville portuaire importante (avec obligatoirement les zones de chargements des cargos, les marins et le commerce de la drogue), Abidjan est partout entourée d’eau, mais elle est construite autour d’un lagon ; comme à New York, l’Océan Atlantique est présent mais souvent oublié dans la périphérie. La comparaison avec les Etats-Unis peut être poussée plus loin. Il y a à peu près 400 ans, très peu de gens vivaient dans ce qu’est la Côte d’Ivoire. Puis, graduellement, les populations ont commencé à migrer en provenance des régions voisines – les Akan de l’est (Ghana), les Kru de l’ouest (Liberia), les tribus Mandingues et Voltaïques du nord. La Côte d’Ivoire n’a pas de majorité ethnique et se promener autour d’Abidjan est un moyen excellent pour faire l’expérience des traditions des différentes populations du pays, et aussi de celles de l’Afrique de l’Ouest dans son ensemble. Mais c’est aussi un endroit très large, très chaotique, qui a construit beaucoup d’infrastructures technologiques par rapport à ce qu’on peut trouver en Afrique de l’Ouest (dans tous mes pérégrinations, je n’ai jamais rencontré une autre région qui manquait autant d’infrastructures que l’Afrique de l’Ouest), ce qui amène certains occidentaux à se plaindre que ce n’est pas « réellement » l’Afrique. Je trouve cette attitude condescendante. Si on vient en Afrique à la recherche des huttes traditionnelles, il n’y a pas de problème – on les trouvera dans les campagnes. Mais les africains ne sont pas différents d’autres peuples de monde entier ; ils veulent bien vivre, ils veulent avoir leur confort, ils veulent posséder des cassettes vidéo. De prétendre qu’un foyer à Abidjan est moins authentique parce qu’il y a une cassette vidéo dans la pièce de séjour est, en ce qui me concerne, franchement déplaisant.

Tout aussi déplaisant est le fait que beaucoup de fans de musique africaine qui lui sont « extérieurs » s’attendent à entendre quelque chose « d’authentique ». Qu’est-ce qui est authentique après tout ? J’ai un grand respect pour le travail des ethnomusicologues – après tout, la majeure partie de mon château de cartes est basée là-dessus. Pourtant les traditions émergent pour disparaître après un temps, en laissant la place à d’autres traditions nouvelles. Parler de musique traditionnelle ne me paraît pas particulièrement satisfaisant ; en l’absence d’un meilleur terme, je le fais malgré tout, et quand je le fais, je veux dire qu’il s’agit de musiciens dont la conception du monde et de ce qu’est la musique sont suffisamment enracinées dans une certaine tradition pour qu’ils puissent être identifiés comme faisant partie de cette culture en particulier. Cela ne veut pourtant pas dire qu’ils doivent se sentir nécessairement responsables de la protection de ces traditions contre les « attaques » des cultures « étrangères », ou qu’ils aient l’obligation de se confiner dans des formes d’expression déjà présentes dans leur environnement culturel. De plus, je ne crois pas non plus à l’affirmation d’un contexte culturel basé sur des origines ancestrales. Je n’ai jamais compris la phrase « ma propre culture ». Je suis le fils de Juifs hongrois qui, après avoir été presque tous tués par Hitler et Staline, ont émigrés vers l’Autriche. J’ai eu une éducation très internationale, j’ai fait mes études dans des écoles internationales, et maintenant je vis aux Etats-Unis. Je peux avec fierté dire que je n’ai pas « ma propre culture ». Même si mon cas est extrême, la pureté des cultures n’existe pas, et ceux qui ressentent que leur ethnicité ou leur lieu de naissance leur donne la « possession » d’une certaine culture devraient être bien avisés de considérer ce que cette fausse fierté et étroitesse d’esprit ont produit dans le passé historique. J’ai rencontré des Africains qui n’ont aucune idée de l’histoire de l’Afrique ; des Européens que n’ont aucune idée de ce qu’est l’Europe ; des Africains qui sont des experts accomplis dans, disons, la littérature italienne, et des Américains qui savent tout sur le Japon mais rien sur le football. La culture n’est pas dans votre sang, elle est située dans votre esprit et dans vos pensées, et chaque individu possède ses propres pensées et sa propre façon de comprendre le monde. Regrouper les gens par rapport à des caractéristiques superficielles n’a pas de sens. Il n’existe pas de majorité dans le monde ; chacun d’entre nous constitue une minorité d’une seule personne.

En tant que nouvel arrivant en Afrique, ne venant pas pour apprendre la musique de mes collègues ni de les convaincre d’apprendre la mienne, la question principale que je me suis posée était : Qu’est-on capable de créer, qu’est-on capable d’apprendre en mettant en commun nos pensées ? Qu’est-on capable, en tant que groupe d’individus, chacun/chacune ayant sa propre connaissance contextuelle de base, d’apprendre mutuellement les uns des autres, et comment pourrait-on être amené à puiser dans nos réservoirs intellectuels créatifs ? Évidemment, pour qu’une telle collaboration soit couronnée de succès, il faut que la composition du groupe soit appropriée. De réduire le groupe de participants en jouant de la musique inaccessible s’est avérée une approche utile ; ceux qui n’avaient pas l’ouverture d’esprit pour se confronter à quelque chose de nouveau se sont simplement évaporés. Les musiciens qui sont restés étaient motivés d’une manière ou d’une autre ; ils étaient curieux et n’avaient pas peur.

L’ensemble Beta Foly

Quels étaient les points communs entre ces musiciens ? D’une certaine manière, je dirais, assez peu. Ils étaient originaires de toute l’Afrique de l’Ouest. Certains jouaient pendant les mariages ou les cérémonies de circoncision dans leur communauté ; d’autres travaillaient dans les clubs de la ville où était à l’ordre du jour une forme commerciale de jazz-funk/fusion ; d’autres travaillaient dans les théâtres ou étaient déterminés à jouer leur propre musique, enracinée dans les traditions locales, mais ouverte à n’importe quelle influence. Sans surprise, il y avait autant de langues maternelles qu’il y avait de musiciens. Le dioula, une langue mandingue utilisée surtout dans le commerce, est la lingua franca de cette région africaine, mais finalement, la langue choisie était celle en usage à Abidjan : le français avec une certaine dose de dioula, plus à l’occasion des mots en wolof, malinké, balante, peul, crioulo, moré, baoulé, agni, etc. Beaucoup de participants appartenaient à de longues lignées de musiciens/conteurs, appelés griots ou djeliw en langue mandingue. Aucun d’eux n’avait passé beaucoup d’années à l’école, certains étaient complétement illettrés, alors que quelques-uns pouvaient lire et écrire correctement en français ; d’autres en étaient incapables, mais ils lisaient le Coran en arabe.

Rétrospectivement, et après avoir travaillé sur d’autres projets d’échanges culturels, je peux dire que ce groupe, qui à part quelques changements mineurs est devenu l’ensemble Beta Foly pendant les six années qui ont suivies, a été le résultat d’un très heureux concours de circonstances. C’étaient des musiciens accomplis dont la mission n’était pas de défendre « leur » culture contre les intrus venant de l’extérieur, mais de se confronter aux situations telles qu’elles se présentaient et d’essayer d’en tirer le meilleur de manière créative ; d’essayer tout ce qui se présentait, sans jamais perdre leurs identités. En 2000, j’ai composé une pièce pour des musiciens basés à Miami originaires de différentes îles des Caraïbes, et alors que cela a été une collaboration intéressante, j’ai ressenti une certaine rigidité et un certain degré de méfiance que j’ai attribué éventuellement à ce que j’appellerais le « syndrome de double diaspora ». Pour une grande partie, la culture des Caraïbes est basée sur des racines africaines, donc dans une certaine mesure, la musique cubaine, par exemple, est déjà la musique d’une diaspora. Par la suite, ces musiciens se sont retrouvés à Miami, avec la fonction principale de divertir une communauté d’autres personnes déplacées qui avaient la nostalgie de leur pays d’origine. Leurs missions étaient de rester simples et de cultiver leurs racines. L’apparition soudaine d’un personnage cosmopolite sans racines dont le rôle officiel était de mélanger les choses a été accueillie avec réserves et hésitations.

Cela n’a pas été le cas à Abidjan. Mais tandis que j’avais fortement envie d’interagir avec ces musiciens, il fallait auparavant développer quelque chose d’autre : dégager un consensus chez les musiciens africains. Au début, on a essayé de jouer un peu ensemble. On a improvisé et on s’est retrouvé à jouer un genre de rock « world music/ethno ». C’était sympa de faire ce genre de choses ; beaucoup de projets d’échanges prennent le chemin du plus petit dénominateur commun. Cela m’a paru superficiel, j’ai donc encouragé les musiciens à jouer ensemble et je me suis retiré dans une position d’observateur pour qu’ils ne se sentent pas obligés de me prendre en compte. Les musiciens partageaient une certaine approche de la musique, et même quelques mélodies, des chansons en commun, pourtant leurs intérêts et leurs priorités étaient différents, et il y avait des points d’achoppement – par exemple, l’accord de leurs instruments semblait de temps en temps incompatible. J’ai posé des questions, à la fois pour mieux comprendre et pour éviter que les choses ne s’installent dans le confort. Je leur ai demandé de répéter des sections pour que je puisse voir comment leurs parties s’entrelaçaient et comment ils s’y prenaient pour jouer leurs instruments. Je les ai aussi un peu provoqués. Il y avait deux joueurs de balafon (marimba traditionnel) dans l’atelier, Kaba Kouyaté de la Guinée-Conakry et Aly Keïta du sud du Mali ; leurs instruments étaient accordés différemment, en forçant l’un ou l’autre à ne pas jouer pendant la durée d’une pièce en particulier. Je les ai persuadés à jouer ensemble pour voir si, à travers le conflit de leurs accords, de nouvelles harmonies, de nouvelles compatibilités pouvaient se manifester. Après quelques jours, une dynamique de groupe a commencé à émerger parmi les musiciens et j’ai développé des idées de pièces et de manières de pouvoir m’intégrer à l’ensemble. En à peu près huit jours de travail intensif, nous avons composé et répété un répertoire collaboratif et nous l’avons présenté dans un concert devant un public nombreux qui s’est fort bien passé. Après cela, nous savions tous qu’on voulait continuer ; un ensemble s’est formé et il avait déjà un nom : Beta Foly, ce qui veut dire en malinké « la musique de chacun d’entre nous ». Au moment où j’ai quitté Abidjan, j’ai senti que j’avais trouvé un lieu d’accueil, avec une communauté de personnes avec qui on pouvait travailler et où on pouvait produire beaucoup de musique intéressante.

Voici un exemple d’une performance de Beta Foly:

Le CD Lukas Ligeti & Beta Foly

Je suis retourné à Abidjan l’année d’après pour enregistrer une cassette de démonstration ; en 1996 nous avons enregistré le CD Lukas Ligeti & Beta Foly. Sorti en 1997 par le label allemand Intuition Music, notre CD comportait des contributions compositionnelles de beaucoup de membres du groupe, et c’était essentiellement une compilation d’expérimentations que nous avions menées pour combiner les pratiques musicales africaines et occidentales.

Voici un premier exemple (audio) extrait du CD, Le Chant de tout le monde:

On a utilisé l’ordinateur comme outil de composition, car nous n’avions pas de notation ou de tradition commune pour construire quelque chose de tangible. Les instruments électroniques – en ce qui me concerne, le système de contrôle de percussion DrumKat, et dans celui du Pyrolator, les instruments construits par Don Buchla Thunder and Lightning – ont été utilisés à la fois dans les enregistrements et pendant les concerts. Certaines de mes pièces (Adjamé 220, Guinée imaginaire) ont été presque complètement écrites sur partition ; dans d’autres pièces, je n’avais donné qu’un concept de base.

Voici la pièce Guinée imaginaire :

L’escalier du temps et Langage en dessin étaient des improvisations poly-métriques dans lesquelles j’avais enregistré une partie de batterie dans mon style basé sur le mouvement avant que les autres musiciens contribuent leurs improvisations dans les prises suivantes de l’enregistrement. À cause de l’étroitesse du studio et le peu de microphones à disposition, la totalité de l’album a dû être réalisé par enregistrements en différé [overdubbing] avec pas plus de trois musiciens jouant en même temps. Langage en dessin a été enregistré en utilisant une piste de clics d’une manière similaire à celle utilisée dans Groove Magic ; j’avais introduit cette méthode pendant l’atelier initial à Abidjan. Dans beaucoup de cas, la musique africaine est basée sur le fait que les parties individuelles sont interactives et imbriquées ; c’est parfois difficile pour les musiciens de jouer leur partie de manière isolée. Parce que de jouer avec des écouteurs crée un certain isolement par rapport aux autres musiciens, cette méthode pouvait être perçue comme contrintuitive dans un contexte africain. J’étais curieux de voir ce qui allait se passer. J’ai commencé par donner à un ensemble de six musiciens une structure poly-métrique avec six pistes de clics différentes, mais les musiciens ont ignoré les clics et se sont retrouvés à produire un rythme commun en jouant ensemble. Je leur ai demandé de porter plus leur attention sur les clics, ils ont alors joué en s’isolant totalement les uns des autres, en écoutant seulement l’information secrète.

Voici un exemple d’un jeu avec des casques et la diffusion des pistes de clics:

Je leur ai alors demandé de trouver un compromis entre les deux extrêmes, et cela a fonctionné presque immédiatement. Les musiciens sont rapidement devenus très créatifs dans la façon de s’écouter mutuellement, mais en adhérant en même temps de manière élastique aux clics. J’ai aussi utilisé d’autres informations dans ce qui était diffusé dans les écouteurs, comme la parole. Par exemple, nous avons créé des structures de hoquet en utilisant le mot parlé comme « piste de clics », chaque syllabe constituant une « unité de pulsation ». Cela a produit des sons incroyablement irréguliers et étranges, et cela a été un travail très amusant à faire. J’ai par la suite développé cette approche avec d’autres groupes d’improvisation. Dans les pièces déterminées par la batterie poly-métrique sur le CD, j’ai demandé aux musiciens de se concentrer sur un élément de ma batterie et de construire les rythmes à partir de cet élément. Par exemple, Amadou Leye M’Baye, le joueur de sabar (tambour sénégalais), a pu se baser sur ma cymbale ride pour dériver un rythme et un tempo à partir de cette information, alors que le joueur de djembé Lassiné Koné s’est basé sur ma caisse claire et Tiémoko Kanté a joué son bolon (un instrument grave à cordes pincées liée à la kora) en s’accordant sur ma grosse caisse. De temps en temps je changeais de rythme, mettant les musiciens dans le chaos jusqu’à ce qu’ils réorientent leur jeu. Dans Sound of No Restraint, au contraire, nous avons essayé d’adapter l’approche des musiciens coréens à notre environnement africain. Nous avons écouté des enregistrements de p’ansori et d’autres musiques coréennes et on s’est inspiré de la flexibilité de tempo, en utilisant le souffle comme fondation plutôt que la pulsation strictement régulière. La majorité de la pièce a été improvisée librement, mais de temps en temps, chaque instrumentiste recevait le signal de six clics dans ses écouteurs ; sur le sixième clic ils avaient à jouer un accent fort suivi de quelques secondes de silence. Les différents exécutants pouvaient avoir à jouer leurs accents à différents moments, mais parfois la totalité du groupe les jouaient tous en même temps. Le résultat n’avait rien à voir avec de la musique coréenne, mais pas non plus avec quelque chose de connu dans la musique africaine.

Dans une autre pièce, Balarama, j’ai déjà mentionné la possibilité d’utiliser l’incompatibilité entre les deux balafons comme ligne directrice. J’ai échantillonné les deux instruments et j’ai désaccordé ces enregistrements de différentes façons. En jouant mes tambours électroniques, j’ai déclenché les sons de balafons et petit à petit, j’ai fait en sorte que leurs accords convergent sur une période de cinq minutes. Même quand ils étaient ajustés sur le même accord, une différence de timbre subsistait entre les deux échantillons de balafons. J’ai joué cette pièce en duo avec Aly Keïta, avec son balafon réel dont l’accord était bien évidemment stable. Les tensions causées par les différences d’intonation ont créé des possibilités harmoniques intéressantes. Par ailleurs, Pyrolator a joué un autre duo avec Aly sous le titre de Brontologik 3.44. Basé sur un synthétiseur qu’il avait aidé à créer quelques années auparavant, il a écrit un programme dans le langage d’ordinateur Max. Aly jouait son balafon ; un microphone l’enregistrait et entrait les sons dans l’ordinateur qui les analysait et les faisait correspondre aux hauteurs d’Aly. Sur la base des données ainsi générées, l’ordinateur composait des mélodies, en accompagnant Aly avec un son de piano dans une réponse différée [delayed response]. Pour African Loops, Pyrolator et moi-même ont échantillonné tous les musiciens jouant ou chantant des phrases courtes ; Pyrolator a ensuite assemblé ces fragments enregistrés et a composé une pièce dans le style de musique de danse électronique (techno ? house ?). Yero Bobo Bah, un chanteur, danseur et percussionniste guinéen a ajouté à cela une partie vocale. African Loops a été peut-être le premier essai de fusion entre la musique traditionnelle de l’Afrique de l’Ouest avec la musique électronique club/danse ; ces dernières années, ce type de fusion est devenu assez populaire, en particulier au Mali et mon groupe actuel, Burkina Electric, fait aussi partie de ce mouvement.

Ces approches expérimentales se démarquent des pièces comme Tras di sol de Lamine Baldé, un exemple typique de musique d’auteur-compositeur-chanteur de la Guinée-Bissau, ou bien René de Tiémoko et Bobo accompagnés du flûtiste guinéen Babagalé Kanté dans un style traditionnel du plateau Fouta Djalon de la Guinée. Mais l’atmosphère n’a jamais été complètement traditionnelle, car il y a toujours eu quelque chose de l’ordre de la mise en jeu expérimentale – ne serait-ce qu’un solo présentant une version inhabituelle de la mélodie du morceau.

Voyage au Zimbabwe et en Mozambique

Beta Foly est venu en tournée en Europe chaque année entre 1996 et 1999 ; depuis, le groupe a été mis « en veilleuse » – une tournée avec un ensemble aussi grand coûte beaucoup d’argent ; la situation politique qui s’est détériorée en Côte d’Ivoire n’a pas arrangé les choses. Mais l’Afrique est restée une dimension importante de ma vie musicale. En 1997, j’ai participé à un projet au Zimbabwe et j’ai rencontré des musiciens de la tribu des Batonga vivant près du lac Kariba. Leur musique « Ngoma Buntibe », à l’origine utilisée dans les cérémonies d’enterrement, est joué par un grand ensemble de cornes et de tambours ; chaque corne contribue une seule hauteur à la fabrique de la musique et les arrangements contiennent des hoquets incroyablement complexes. Alors que cette approche existe dans plusieurs cultures de l’Afrique centrale et du sud, l’écoute de Ngoma Buntibe s’avère être la source de confusions particulièrement décourageantes, et cette musique n’a pas été documentée ou analysée par les musicologues. Le compositeur zimbabwéen Keith Goddard a trouvé que cette musique faisait penser à la musique classique d’avant-garde de l’Europe des années 1950 et suivantes ; en même temps la musique, bien qu’elle soit totalement déterminée, donne l’impression de liberté et évoque des images du free jazz. Mon court séjour chez les Tonga ne m’a pas permis de comprendre la structure de cette musique, mais j’ai pu avoir accès à une idée importante : que la possibilité de danser sur une musique dépend de l’environnement culturel du danseur. Les villageois n’avaient pas de problème pour danser sur le Ngoma Buntibe, alors que moi-même j’en étais incapable. Je pouvais suivre les parties individuelles des tambours, mais savoir comment ils fonctionnaient ensemble, surtout savoir comment identifier une quelconque régularité métrique, restait pour moi un mystère. Je pense que, pour pouvoir danser sur une musique, on doit pouvoir identifier les sons ou les parties – les tambours ou n’importe quoi d’autre – qui constituent l’ossature du rythme. À peu près toutes les musiques peuvent être dansées, à condition d’avoir la clé de son « code secret ». On pourrait même inclure les musiques non-métriques, si l’on disposait d’une connexion câblée avec la tête de leurs concepteurs ! Après tout, la grande majorité de la musique est produite par des mouvements ; même les doigts d’un hautboïste qui joue rubato constituent un type de danse.

Mon voyage au Zimbabwe m’a conduit à faire un bref séjour au Mozambique, où j’ai eu la chance d’entendre le virtuose du timbila Chopi (marimba) Venancio Mbande qui jouait avec son ensemble (plus d’une douzaine de timbilas de tailles différentes) dans sa résidence. Mon imagination mélodique s’est beaucoup inspirée de la musique du peuple Mandé depuis ma première visite à Abidjan ; dès lors la musique Chopi venait s’y joindre, qui malgré le fait d’être complètement différente, m’a aussi procuré beaucoup d’émotions. Beaucoup de mes compositions jusqu’à aujourd’hui ont été influencées par cette musique. En 1999, j’ai eu le privilège de passer plusieurs semaines au Caire, en Égypte, pour collaborer avec des musiciens de l’orchestre de l’Opéra et avec des musiciens traditionnels nubiens, ce qui m’a fait découvrir la musique de la région où l’Afrique et l’Arabie se rencontrent.

Burkina Faso

À peu près à la même époque, Beta Foly est allé à Ouagadougou, Burkina Faso, pour donner quelques concerts. Plusieurs membres du groupe étaient originaires du Burkina et Maï Lingani, une chanteuse qui avait participé à notre enregistrement CD, y vivait alors. À Ouaga, j’ai trouvé une scène musicale extrêmement vivante, avec des groupes jouant dans des clubs en plein air au milieu de la nuit. Ils semblaient tous jouer un répertoire similaire de standards pop africains mélangés avec des éléments de pop et de jazz américains. Allongé sur mon lit à 3 heures du matin dans le centre de la ville, je pouvais entendre quatre groupes jouant à quatre différents endroits, provenant de quatre différentes directions par rapport à moi, jouant When the Saints Come Marching In dans quatre tonalités différentes, dans quatre tempos différents. Il suffisait de marcher autour d’Ouaga avec un microphone la nuit pendant le weekend pour être capable de créer de manière effective une pièce d’art sonore magnifique. Maï avait fait beaucoup de progrès en tant que chanteuse pendant les deux années depuis que je l’avais vue la dernière fois à Abidjan ; elle s’était installée à Ouaga et avait reçu le prix de musique le plus important du pays. Par la suite, nous avons travaillé ensemble sur plusieurs projets, dont son premier album solo, Entrons dans la danse, des duos voix et électronique et même un concert ensemble par l’entremise d’une ligne téléphonique avec elle au Burkina et moi en Autriche. Pour certaines personnes qui ne sont pas allées en Afrique de l’Ouest, dans cette partie du monde il y a un manque d’infrastructures difficile à imaginer, alors que d’autres présument que les conditions y sont totalement primitives. Ni dans l’un, ni dans l’autre ce n’est le cas. Il est tout à fait possible de travailler avec la technologie en Afrique, même si c’est toujours une aventure. Je suis fasciné par la possibilité de travailler dans le domaine de la musique électronique en Afrique, car je vois que la culture africaine présente de nombreux aspects qui la rendent particulièrement adaptée à l’expérimentation électronique.

Lors des deux ou trois dernières années, depuis qu’une ONG autrichienne m’a demandé de « donner des concerts avec des musiciens du Burkina Faso avec de l’électronique », le groupe Burkina Electric est devenu mon projet principal dans le domaine de ce qui relève de l’Afrique. J’ai invité à me joindre Maï, le guitariste burkinabé Wende K. Blass, Pyrolator et le compositeur autrichien Rupert Huber, bien connu pour être une des moitiés du duo Tosca de la scène downtempo electronica à Vienne. Burkina Electric a continué ce qui avait été commencé des années auparavant avec African Loops – de la musique électronique de dance club, en relation avec la culture occidentale des DJs, mais utilisant des éléments de la musique traditionnelle, dans ce cas-ci du Burkina Faso. Le groupe est composé de voix, guitare, batterie et électronique ; un danseur de Ouaga, As Zoko, s’est aussi joint à notre groupe, et aussi un deuxième danseur et un chanteur de soutien. Notre musique, composée en collaboration, inclut des sons de nombreux instruments traditionnels, mais seulement dans leur version échantillonnée, et toujours traités et transformés de manières inhabituelles. On a utilisé des paysages sonores enregistrés au Burkina ; en fait, beaucoup de nos pièces ont leur origine dans des enregistrements réalisés en marchant dans Ouaga. Nos pièces sont ancrées soit dans des rythmes traditionnels du Burkina, ou des rythmes de notre propre invention, inspiré par ces traditions. Des rythmes tels que le waraba ou l’ouennenga, des traditions du peuple Mossi, sont relativement simples, pourtant ils sont sans aucun doute extérieurs à ce qui est considéré comme « dansable » dans l’environnement d’un club occidental. On espère donner aux auditeurs le « code secret » nécessaire à susciter la danse sur ces rythmes ; les danseurs peuvent aider dans les présentations publiques. Notre expérience a été que les auditeurs sont peut-être confus au départ ; après vingt minutes ils se lèvent et se mettent à danser. La chose la plus significative au sujet de certains de ces rythmes que nous avons utilisés c’est qu’ils peuvent être perçus à la fois à deux et trois temps, ce qui est le cas de beaucoup de rythmes africains. Dès que cette dualité est acceptée et la simultanéité est ressentie d’une manière physique et viscérale, se mettre à danser n’est plus un problème. Alors que ces rythmes marquent un « temps fort » évident de temps en temps, il y a encore une très grande liberté dans la manière de les percevoir, et d’en profiter. Je joue la batterie et le Marimba Lumina, un instrument de percussion conçu par Buchla similaire à un marimba électronique ; Pyrolator de nouveaux jouait sur Lightning. Toutes nos pièces contenaient beaucoup de liberté pour improviser ; en concert, on a surtout utilisé le logiciel Ableton Live, qui permet de beaucoup modifier les pièces d’une performance à une autre. Pyrolator avait écrit un logiciel en langage d’ordinateur Max/MSP’s Jitter pour pouvoir manipuler les vidéos qu’on avait filmées au Burkina Faso. Bien que Burkina Electric soit clairement un groupe pop, on a essayé de développer nos propres valeurs de production en combinant les esthétiques de la musique traditionnelle africaine avec une approche assez expérimentale de la pop électronique.

La batterie et les moyens électroniques –

La musique électronique et l’Afrique