Rencontre autour de la ferme du Body Weather

(la période 1985-90)

Entretien avec

Christine Quoiraud, Katerina Bakatsaki, Oguri

Christine Quoiraud, Katerina Bakatsaki, Oguri

Avec la participation de Jean-Charles François

and Nicolas Sidoroff pour PaaLabRes

2022-23

Traduction du texte original anglais en français de

Jean-Charles François

Sommaire :

1. Introduction.Présentation des entretiens

2. Avant la ferme du Body Weather, la rencontre avec Min Tanaka

3. Maï-Juku V et la création de la ferme. Tokyo-Hachioji-Hakushu

4. Body Weather, la ferme et la danse

5. Les communs au sein de Body Weather

6. Chorégraphie, improvisation, images.

7. Les relations avec le musique.

8. Conclusion. Après la ferme du Body Weather.

1. Introduction: Présentation des entretiens

L’origine de ce texte découle d’une première rencontre à Valcivières (Haute-Loire, en France) en 2020 dans le cadre de rencontres du CEPI (Centre Européen Pour l’Improvisation) entre Christine Quoiraud et Jean-Charles François. À cette occasion, Christine Quoiraud a présenté une conférence illustrée concernant le Body Weather, ses propres activités intitulées tout d’abord Corps/Paysage et de projets improvisés de longues marches pour danseurs et non danseurs, intitulés Marche et Danse. Dans les perspectives de la quatrième édition du collectif PaaLabRes, la documentation précise des diverses pratiques qui s’étaient déroulées pendant la présence de Christine Quoiraud à la ferme Body Weather au Japon (1985-90) est apparue comme d’une grande importance. Il restait en effet de nombreux points critiques à élucider après cette présentation, notamment concernant :

- Les relations entre les activités de la vie quotidienne à la ferme, les pratiques de l’agriculture, de l’élevage d’animaux avec les pratiques artistiques.

- Les relations entre ce qui se déroulait à la ferme et les performances en public.

- Les relations avec les fermiers vivant à proximité.

- Les relations entre la danse et l’environnement.

- Les relations entre la danse et la musique.

Christine Quoiraud a proposé à PaaLabRes d’organiser une rencontre en visio-conférence avec les danseurs, ex-membres ru Maï-Juku, Katerina Bakatsaki, vivant à Amsterdam, Oguri, vivant à Los Angeles, elle-même, vivant dans le sud-ouest de la France, et pour PaaLabRes à Lyon, Jean-Charles François et Nicolas Sidoroff.

Deux entretiens avec toutes ces personnes se sont déroulés en visio-conférence le 31 mai 2022 et le 15 février 2023. Entre les deux entretiens, Jean-Charles François et Nicolas Sidoroff ont formulé par écrit une série de questions. Nous avons décidé que les questions posées par PaaLabRes n’apparaîtraient que sous la forme de courtes introductions aux différentes parties.

L’enregistrement des échanges en anglais lors des entretiens a été transcrit par Jean-Charles François, avec l’aide précieuse de Christine Quoiraud, puis traduit en français. Le verbatim original anglais a été édité pour rendre les propos plus clairs pour la lecture, mais dans la mesure du possible, nous avons tenté de préserver le caractère oral des interventions. Nous remercions le Centre National de la Danse (CND) pour la permission donnée de reproduire les photos du Fonds Christine Quoiraud, médiathèque du CND.

Les différentes parties ne suivent pas forcément le déroulement chronologique des deux entretiens, mais suivent le principe de grands thèmes dans une progression ayant sa propre logique d’organisation.

2. Avant la ferme du Body Weather, la rencontre avec Min Tanaka.

Présentation

Katerina Bakatsaki, Oguri, et Christine Quoiraud sont trois artistes de la danse qui ont en commun d’avoir participé de 1985 à 1990 à la ferme du Body Weather créée par Min Tanaka et Kazue Kobata à une centaine de kilomètres de Tokyo.

Pour situer leur démarche et faire en partie connaissance de leur parcours initial, cette introduction se consacre aux circonstances qui les ont amené à rencontrer Min Tanaka avant leur participation à la Ferme.

Katerina Bakatsaki :

Vous tous, vous me voyez bien rire, car tout cela s’est passé il y a si longtemps. C’est tout un périple. Maintenant que nous nous trouvons tous dans des phases différentes de notre vie, j’ai des sentiments mitigés par rapport à mes souvenirs de ces circonstances, alors mieux vaut en rire. Mais je peux dire en tout premier lieu que lorsque je suis allée pour la première fois au Japon, j’avais vingt et un an et que je n’avais pas la moindre idée de ce que l’avenir me réservait. J’ai rencontré Min à peu près en 1985 : il dansait à La MaMa Theater Club près de New York et Œdipus Rex a été présenté dans ce lieu sur une chorégraphie de Min. Une performance de Œdipus Rex a eu lieu aussi à Athènes et à cette occasion il y avait besoin de la participation d’artistes au niveau local, et donc j’ai eu la chance et le plaisir d’être sélectionnée. C’est ainsi que j’ai pu participer à la production et que j’ai pu rencontrer Min et connaître ses méthodes de travail. 1985, vingt et un ans ! On peut imaginer un jeune cheval qui sait déjà qu’il y a plusieurs chemins possibles, sans savoir exactement ce dont il a besoin et ce qu’il veut, simplement parce qu’il n’a pas assez d’informations à sa disposition. En 1985, on ne savait pas exactement en Grèce ce qu’était le contact improvisation, on n’en avait juste vaguement entendu parler, les informations sur ce qui se passait dans le monde étant très, très rares, voire inexistantes. J’étais donc curieuse, je commençais à pratiquer la danse en Grèce, mais j’étais à la recherche d’autres choses, sans savoir exactement ce que c’était, j’ai traversé l’Europe en rencontrant différents chorégraphes, en passant des auditions. J’ai rencontré Pina Bausch, j’aurais pu rejoindre sa compagnie, mais je ne l’ai pas fait parce qu’intuitivement je pensais que non, ce n’était pas pour moi. Toujours est-il que j’ai rencontré Min en participant à cette production et je pense qu’avant tout et par-dessus tout, il y avait quelque chose qui provoquait intuitivement en moi une forte croyance, une grande confiance, ou qui permettait de me connecter, mais je ne savais pas encore de quoi il retournait. Quoi qu’il en soit, j’ai pensé : « Eh bien, je veux en savoir plus sur cette personne ». Et c’est à ce moment-là qu’il m’a dit qu’il animait des ateliers d’une durée de deux mois au Japon, donc, je me suis dit : « J’y vais ! ». Juste une petite anecdote amusante : j’ai emporté mes chaussons à pointes avec moi – j’étais alors étudiante et une partie de mes études comportait de la danse classique – ceci pour dire dans quel état de confusion j’étais alors. Je suis arrivée dans le studio à Hachioji, la ferme n’existait pas encore. La création de la ferme a été la conséquence de pratiques qui se faisaient à ce moment-là au sein de la communauté, avant que la ferme ne soit devenue une réalité. Il faut noter, en passant, qu’en 1985 je suis allée là-bas pour deux mois et j’y suis restée huit ans.

Oguri :

Peut-être… c’est mon tour… comment commencer ? Donc – moi aussi cela me fait rire ! – c’était il y a trente ans ! Il y a trente ans, moi aussi, j’ai tout quitté, je suis resté cinq ans, les mêmes années que Katerina et Christine. Comme l’a dit Katerina, il y avait un atelier de deux mois : « Maï-Juku V, atelier intensif ». Min Tanaka avait commencé cela en 1980. OK, je retourne un peu en arrière : je vivais à Tokyo, je n’y suis pas né, j’ai suivi des études d’arts plastiques – un genre d’art conceptuel – à Tokyo avec Genpei Akasegawa. Il est mort en 2014. C’était à ce moment-là un homme important de la scène artistique au Japon. Dans les années 1960, donc avant la grande expo internationale à Osaka dans les années 1970, et avant qu’il ne devienne un artiste non-institutionnel, il a rencontré le mouvement néo dada Hi-Red Center et il a beaucoup collaboré avec Nam June Paik et John Cage. En tout cas, j’étais intéressé à étudier ce genre d’art plastique. Pendant les années 1960, Akasegawa a collaboré extensivement avec le mouvement au Japon Ankoku Butōh de Hijikata Tatsumi[1]. L’enseignement de Akasegawa m’a permis de côtoyer tous les mouvements d’avant-garde des années 1960-70 au Japon (voir Akasegawa Genpei Anatomie du Tomason). Et le Butōh, Ankoku Butōh m’a beaucoup attiré. Mais je n’étais pas prêt à devenir un danseur. Et pendant les années 1980, alors que je faisais encore mes études, j’ai aussi vu le travail de Min Tanaka. Il dansait encore alors avec sa tête rasée et son corps nu, peint, et cette danse consistait en des mouvements lents et graduels se transformant dans le temps. Il a travaillé avec Milford Graves et Derek Bailey, un événement très important à Tokyo. Une très grande impression pour moi, c’était quelque chose qui se plaçait « entre », était-ce de la danse ? Et en fait, à l’époque, le terme de « performance » a été introduit au Japon. Pas « performance art », juste « performance », qu’est-ce qu’une « performance », qu’est-ce qui est un Butōh, qu’est-ce qui est danse ? Cette frontière, il m’est impossible de la définir : petit théâtre ? L’idée de théâtre est devenue populaire à partir des années 1960. Mais ce n’est pas non plus un nouveau type de théâtre, tout cela c’est comme un melting-pot. À ce moment-là, j’ai suivi les ateliers Butōh de Hijikata Tatsumi, c’était très court, peut-être pendant trois jours très intenses. C’est ce qui a constitué ma formation de danseur avant de participer au Maï-Juku « Body Weather » de Min Tanaka. Je n’ai jamais suivi une formation formelle en danse. J’ai vu le travail du Butōh et celui de Min Tanaka, et j’ai participé à une performance, mais je n’étais pas encore un danseur. Pour le premier festival de Butōh au Japon, à Tokyo, Min a réuni quarante danseurs, des corps masculins. Cette performance, c’était ma première participation. Et puis, un an plus tard, oui, j’ai reçu une annonce pour le stage intensif Maï-Juku. C’est là qu’a commencé véritablement mon travail par rapport à cette pratique. C’est donc, oui, effectivement en 1985, pendant le Maï-Juku V, que j’ai été impliqué dans le travail de préparation de la ferme Body Weather à Hakushu. C’était donc une sorte de projet parallèle : il s’agissait de préparer le lieu, la ferme, et de participer à Maï-Juku V. Et une fois commencé l’atelier du Maï-Juku V, je pense qu’un mois après, je me suis déplacé à la ferme de Hakushu… on avait un processus de training[2] à part à la ferme. Je me souviens de ce que nous avons fait à la cascade… Avant que Maï-Juku se mette en place en 1980, Min Tanaka n’avait pas avec lui un groupe de performance. Le concept du Maï-Juku était basé sur la capture des corps – non ! pas le corps – la « capture » des personnes participant au training : quand Min Tanaka était en tournée, c’est comme ça que Katerina a été happée. En Europe et aux États-Unis, La MaMa à New York, et partout où il était en tournée il y avait des performances et des ateliers… c’est donc comme les deux roues d’un même carrosse. Les gens étaient intéressés et participaient tous les ans. Ce fut ainsi Maï-Juku de I à V. La cinquième année, a été créé la troupe Maï-Juku Dance Cie dédiée à la performance. Les termes de Butōh ou de « danse », n’ont pas été utilisés, mais cela s’est appelé « Maï-Juku performance ». Et concernant ce Maï-Juku V, l’année où nous avons participé a constitué un tournant très, très important. Beaucoup des anciens membres du Maï-Juku étaient partis. C’était un moment très étrange. Au début, je pense qu’on était à peu près quarante personnes qui participaient au commencement des deux mois d’atelier. Après deux mois d’une formation intensive, je pense qu’il ne restait plus qu’une dizaine de personnes environ. Mais dix personnes sont restées. Dix personnes y compris deux ou trois personnes originaires du Japon. Donc, un certain nombre de personnes provenant de l’Europe sont restées comme Katerina, Christine, Tess de Quincey d’Australie, Frank van de Ven des Pays-Bas, et (en 1986) Andres Corchero et Montse Garcia d’Espagne – peu de personnes[3]. C’était une transition très importante. Oui, quand Min Tanaka a débuté la ferme, cette transition a été fondamentale, une question essentielle. Min Tanaka n’a jamais appelé sa danse Butōh, mais en 1984, il a dansé en solo une chorégraphie de Tatsumi Hijikata à Tokyo. Cela a été aussi un tournant décisif, qui a changé le… Oui, OK. Je m’arrête de parler.

fonds d’archives Christine Quoiraud, médiathèque du CND

Christine Quoiraud :

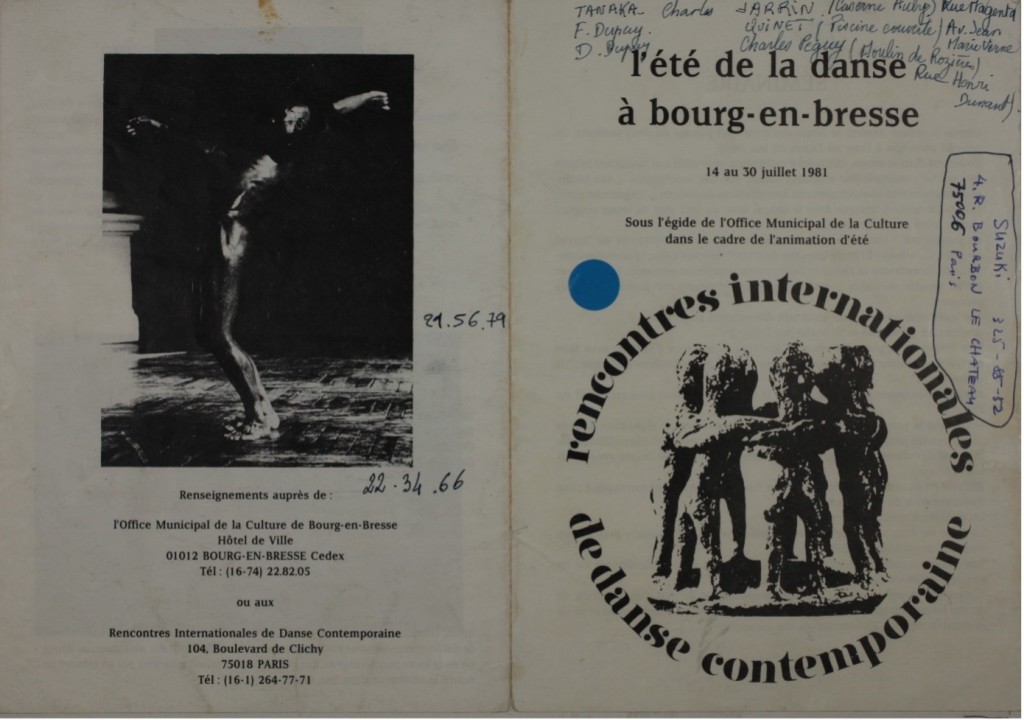

J’ai rencontré Min Tanaka en France, plus précisément à Bordeaux, par hasard. Je dansais à ce moment-là dans une compagnie ayant pour style la technique Cunningham. J’étais en train de préparer un spectacle et quelqu’un est venu déposer des tracts avec la photo de Min Tanaka, une publicité pour un atelier à Bordeaux. C’était la seconde année où il est venu en France en 1980 ou 81 à Paris, après une présence importante au festival d’automne en 1978. Et c’était au moment où il a rencontré Michel Foucault et Roger Caillois. Min Tanaka animait un atelier à Bordeaux au moment où j’y étais. J’ai alors tout laissé tomber et je suis allée à son atelier. Dès que j’ai ouvert la porte, j’ai été conquise.

Je m’en souviens très bien, un travail d’écoute des sons avait été proposé : les participants avaient les yeux bandés et marchaient le long d’une ficelle de cuisine posée sur le sol. Min Tanaka produisait des sons, il frappait dans ses mains ou il jouait avec du papier. Il se déplaçait dans la salle, changeait de hauteur, changeait les distances. Nous, on était censé montrer avec l’index la direction de l’endroit d’où venait le son, et pendant ce temps-là il fallait maintenir son équilibre, un pied contre l’autre sur le fil conducteur posé sur le sol. Cela a été une révélation, j’ai été immédiatement complètement convaincue. Avant cela, j’ai fait l’expérience de plusieurs types de techniques de danse contemporaine. À ce moment-là en France, beaucoup d’étrangers sont venus, beaucoup d’américains, mais aussi des asiatiques : j’avais déjà rencontré Yano et Lari Leong qui m’ont donné ce sens d’un état d’esprit venant de l’Asie. Lorsque j’ai rencontré Tanaka, c’était ça ! J’étais conquise. Donc, je me suis immédiatement inscrite pour le prochain atelier qu’il a donné un mois plus tard à Bourg-en-Bresse, il y avait quarante personnes. Il nous a donné les bases du Body Weather, le travail de manipulation/étirements et un peu de travail sur les sensations et il nous a offert l’occasion de participer à une performance. C’est ainsi qu’il a construit une sorte de développement pour la performance, en très grande partie improvisée, avec quelques éléments, quelques consignes. Cela se passait dans un gymnase immense. Lorsque le public est entré, on était assis dans les gradins et progressivement on se penchait sur notre voisin, on s’appuyait contre le public. Puis on a progressé très lentement vers le sol. Cela m’a fait vraiment une très forte impression. Alors, dès ce moment, j’ai quitté mon travail, j’ai arrêté tout ce que je faisais, et j’ai acheté une voiture pour pouvoir vivre dedans. J’ai créé le laboratoire Body Weather nomade. J’ai voyagé dans toute l’Europe. C’est ainsi que j’ai rendu visite à tous les groupes Body Weather qui se mettaient en place à Genève, à Groningen, quelque part en Belgique, c’était peut-être Gand et en France, à Pau, à Paris. Je voyageais d’un groupe à l’autre. On partageait toujours le training et les performances, surtout à l’extérieur dans les rues ou n’importe où dans la ville. Tanaka est venu chaque année à partir de ce moment pour animer des ateliers surtout à Paris ou en Hollande, ou en Belgique, et je participais à tous. Chaque année il me disait : « Christine, pourquoi ne viendrais-tu pas à l’atelier intensif de Tokyo ? » J’ai finalement décidé d’y aller en 1985. Je suis aussi venue au Japon avec un visa valable seulement pour cet atelier, mais je ne suis pas repartie, je ne pouvais pas repartir après ce que j’avais vécu. Je suis restée plus de quatre ans, presque cinq ans. Autant que je me souvienne…

3. Maï-Juku V et la création de la ferme. Tokyo-Hachioji-Hakushu.

Présentation

Dans l’esprit des enquêteurs de PaaLabRes (Jean-Charles François et Nicolas Sidoroff) le projet de la ferme Body Weather impliquait qu’un groupe de personnes ait décidé de vivre à la ferme, d’où l’idée qu’il y avait un commencement dont une narration détaillée permettrait de saisir l’origine de la démarche. Mais les réponses des trois artistes montrent qu’il n’en a rien été : le processus de la construction de la ferme a été très graduel et s’est inscrit dans un trajet d’allers et retours constants entre Tokyo et Hachioji (une banlieue de Tokyo), puis entre Hachioji, Hakushu (lieu de la ferme) et Tokyo. C’est un des aspects importants de l’idée du Body Weather, le corps comme la météo change constamment et ne se fixe nulle part. Cette conception signifie moins l’idée de migration ou de déplacement, de voyage, mais plutôt de fluctuations produites par friction dans un environnement donné.

On est alors en présence de trois environnements, un complètement urbain (Tokyo), un complètement rural (Hakushu) et un se situant entre ces deux pôles (Hachioji, en banlieue de Tokyo). Les activités de la ferme se sont ainsi construites progressivement, en interaction avec les fermiers déjà sur place.

Christine Quoiraud :

L’atelier intensif Maï-Juku V (en 1985) se déroulait à Tokyo, dans une banlieue éloignée, à Hachioji, où se trouvait un studio. Il y avait des rizières près du studio et une rivière. On est souvent allé travailler près de la rivière. Ou bien, à un moment donné, on est allé dans la montagne à 30 minutes de là. À la fin du stage intensif, on s’est déplacé à la ferme pour clore cette période de travail intensif. On est entrés dans l’eau chutant de la haute cascade, nus. Ceci, et tout ce qui s’en suivit, fut un point clé, un tournant décisif. Min était très fier de nous montrer la ferme. On y est allé tous ensemble. Après cet atelier dans la rivière, on s’est retrouvé devant un grand feu au bord de l’eau. C’était à la fin d’octobre, il faisait un froid glacial. On a terminé l’atelier intensif là, à la ferme. Puis ce furent les débuts de la ferme. Andrés Corchero n’est arrivé qu’en février 1986 pour l’atelier intensif suivant (Maï-Juku VI) qui cette fois, n’a duré qu’un mois.

Katerina Bakatsaki :

Je ne pense pas qu’il y ait eu un jour A. Je pense qu’il s’agissait d’un long processus constitué par différents évènements et de différentes façons de travailler qui a conduit à trouver un lieu, etc. Donc, je ne sais pas s’il y a eu un premier jour, mais avant de dire cela, il me faut souligner, peut-être juste de le dire, que quand j’ai rencontré Min à Athènes, la partie de son travail qui m’a le plus intriguée a été certainement le travail qu’il nous a invité à réaliser à l’extérieur du studio, à l’extérieur de l’espace du théâtre ou de l’espace du studio. Et comme l’ont déjà dit Christine et Oguri, Min était engagé dans un travail qui déjà impliquait des lieux, des situations et des contextes étranges, éloigné de la dance et du formel, de tout type de manifestation d’art formel. Il s’agissait de travailler en dehors des soi-disant espaces artistiques… Je reformule la question : que pourrait être la danse lorsqu’elle est vécue dans beaucoup de contextes différents, quand elle engage beaucoup de corps différents, évidemment pas seulement des corps humains, pas seulement son propre corps, mais aussi le corps des non-humains ? cette question était dès cette époque la préoccupation majeure de Min dans son travail. C’est ce que je voudrais souligner et en fait, pour moi, cet élément et cette recherche que menait Min dans son travail devait inévitablement déboucher sur la création d une sorte de lieu et de réseau intégrés, existant dans son idée en dehors de la ville et en dehors des contextes artistiques formels.

Christine Quoiraud :

Comme l’a dit Katerina, on n’a pas commencé à travailler à la ferme immédiatement, cela s’inscrivait dans un processus. Et si je me souviens bien, il a fallu construire et organiser la ferme avant qu’elle ne fonctionne. On a commencé par construire plusieurs poulaillers. Oguri peut en parler beaucoup mieux que moi. Peu à pei, on a acheté des poules, puis on s’est mis à cultiver du riz. À l’automne et au printemps, je me souviens que vous, les gars, avez construit les poulaillers. C’est là qu’il y eu cette attaque de guêpes. Ces guêpes, c’était au printemps, non ? Et la plantation du riz plutôt en juin ou quelque chose comme ça. Mai/juin peut-être ?

La ferme à Hakushu, 1987

Fonds Christine Quoiraud, Médiathèque du CND

Oguri :

Est-ce que je peux parler un peu du cycle ? Bonjour, ici encore Oguri. Oui, la ferme était un peu en préparation juste avant le début de Maï-Juku V… des amis y travaillaient déjà au moment du Maï-Juku. Je suis allé à la ferme avec ma motocyclette. Ma première impression a été de trouver ce paysage magnifique. Oui, cela a beaucoup changé maintenant, mais dans les années 1980… Hakushu est situé à peu près à 100 km à l’ouest de Tokyo. Donc, à peu près à deux heures avec ma moto, en vivant une expérience de changement de décor, un paysage en évolution, changeant, changeant, changeant, d’une telle beauté, une belle rivière et un rocher gigantesque, la dynamique du lit de la rivière avait la beauté du chaos. Il y avait beaucoup de rochers au début, de formes variées, changeant, changeant, changeant. La dernière fois où j’y suis allé en 2017, cela a complètement changé, ce n’est plus du tout la même chose. Mais à cette époque… oui…

Je sais que la ferme n’est pas la nature. La ferme est un travail fait par des humains en utilisant la nature. La ferme est un produit humain dans l’écosystème de la nature. Mais il y a encore beaucoup de formes naturelles à cet endroit, des montagnes, et des rochers imposants et parfois un typhon produit un désastre qui change tout l’ordre humain, en restituant la nature. Et c’est en altitude, autour de 800 mètres, à l’air frais, l’eau coule constamment près de la maison et de la rizière à cause du terrain en pente douce, plat et ouvert. Oui, Hakushu se trouve au pied du Mont Kaikomagatake dans les montagnes des Alpes japonaises du sud, des montagnes hautes de 3000 mètres.

Et comme l’a dit Christine, à Hachioji, qui est une banlieue de Tokyo, c’est là qu’une transition importante a eu lieu, allant du port de Tokyo à cette ville, Hachioji, c’est là où la métropole de Tokyo devient la préfecture de Yamanashi. Il y a des montagnes dans la préfecture de Yamanashi, et c’est une sorte de transition avant qu’on aille à Hakushu. Et cette transition est très intéressante.

Collection personnelle de Christine Quoiraud

Min Tanaka et Kazue Kobata[4] ont ouvert un petit lieu alternatif de performance à Tokyo. C’était le premier lieu artistique autogéré par des artistes au Japon. C’est un tout petit théâtre underground. Ainsi, chaque mois, ou une fois tous les deux mois, Maï-Juku en tant que groupe y a présenté des performances de danse. Moi-même, j’ai présenté une performance en solo une fois par mois au Plan-B.

Oui, je veux aussi parler de l’idée de transportation, de transport : Tokyo, Hachioji et Hakushu. Une expérience très intéressante, le transport, le déplacement et les activités dans les trois lieux : la ferme, les ateliers et les performances.

La ferme est l’endroit où l’on retourne après le travail à Hachioji, au Plan-B à Tokyo et les tournées nationales et internationales.

Vivre à Hakushu, la vie à la ferme, la ferme organique traditionnelle basée sur l’expérience des rythmes et des cycles de ce style de vie le plus humain qui soit. Cette connexion entre le corps humain et la nature est nécessaire pour la pratique du Body Weather. Beaucoup de choses ont été développées : la production annuelle d’un festival des arts, avec aussi de la sculpture en plein air, des spectacles vivants traditionnels et contemporains, de la musique, des conférences, un symposium…

Photo de Frédérique Bua Valette, aoüt 2019

Collection personnelle de Christine Quoiraud

La vie à la ferme a rendu nécessaire une transition qui était loin d’être brutale. Notre vie n’en a pas été changée brutalement. Mais, pour moi, cela a eu un impact important dans le cycle de la vie quotidienne : Tokyo, il y a la nuit, on continue à travailler la nuit, on est dans un théâtre, il faut commencer à 20 heures. Mais à la ferme, tous les paysans sont déjà au lit à 19 heures. C’est ainsi que notre cycle de vie a complètement changé, en travaillant avec les poules ou en irrigant une rizière. Si on est en retard, on perd une journée. Ou bien donner à manger aux animaux, cela n’attend pas. Notre cycle en est donc complètement changé. La nuit, c’est l’obscurité complète, ce qui est magnifique avec les étoiles… Donc, cela a un impact très important.

Lorsque je parle de « cycle de la vie quotidienne », c’est complètement lié aux styles de vie et à la question du corps humain. On n’est pratiquement jamais seul vingt-quatre heures sur vingt-quatre, il y a toujours quelqu’un avec qui on travaille, et tous les jours on mange ensemble, trois fois par jour.

J’en arrive maintenant à l’époque de la ferme : c’est un groupe qui travaille ensemble collectivement, mais en même temps, un sérieux engagement individuel de tous les instants est requis. Bien sûr, le seul fait d’être là est un engagement, mais dans tous les travaux à la fois de la ferme et de la danse – je ne dis pas « la danse » mais l’atelier, le laboratoire – requiert un engagement personnel très intense. Par ailleurs, nous ne sommes pas des fermiers professionnels. Et je n’ai jamais pensé non plus être un danseur professionnel. Cette pratique que je fais, est-ce de la danse ou de la performance ? Et puisque nous ne sommes pas des fermiers professionnels, nous apprenons des fermiers eux-mêmes sur le lieu de travail, sur le terrain. L’idée qu’on n’est pas là pour apprendre une technique est pour nous très importante. C’est la même chose pour Min ou aussi pour la danse Maï-Juku ou pour le Body Weather. On ne procède pas à partir de la technique, mais on se trouve dans un lieu de travail. Je veux dire, il ne s’agit pas d’un studio en tant que lieu préparant une performance qui va se jouer ailleurs. C’est comme ça pour la ferme et aussi pour la pratique de la danse. C’était une transition importante. Hachioji avait un parquet de studio de danse, mais à Hakushu tout d’abord, il n’y avait pas ce genre de parquet. Plus tard on a construit une sorte de scène et on a utilisé un tapis d’art martial Kendo pour faire du travail au sol, mais c’était surtout dans les champs… Donc, ni la ferme, ni la danse, n’avait la priorité dans la vie là-bas.

Christine Quoiraud :

Au moment de l’atelier intensif de 1985, Maï-Juku V, il y avait beaucoup d’allers et retours, retourner à Tokyo, aller à la ferme et retourner à Tokyo, et si je me souviens bien, tu avais été vraiment un des japonais qui a souvent été avec Min et Hisako, là-bas, pour organiser la venue du groupe et tu es le témoin de ce point de départ, mieux probablement que nous, les étrangers, les non-japonais. Je suis sûre que tu as des souvenirs des discussions que tu as eues avec les fermiers, les voisins… Quels sont tes souvenirs, ta mémoire, de ces discussions pour la préparation de la ferme ? Du point de vue administratif, mais aussi du point de vue du travail à la ferme, et aussi de la nécessité d’organiser un programme de ce qui se passait à Tokyo, au Plan B, le lieu de performances.

Photo Christine Quoiraud

Fonds d’archives Christine Quoiraud, médiathèque du CND

Oguri :

Oui. En fait, toutes ces trois choses se sont passées simultanément. Vous savez, en fait, je n’ai pas eu beaucoup de relations avec Hachioji parce que j’habitais plus souvent au site de la ferme. Peut-être, oui, Christine et Katerina, Frank et quelques autres personnes habitaient Hachioji. Une maison avait été louée, donc votre base était plus à Hachioji… C’est un temps de transition. Donc, en habitant là, vous avez maintenu des ateliers à Hachioji. Je me souviens que, pendant le Sacre du printemps (ou peut-être pas celui-là, une autre performance), on a fait les répétitions au studio d’Hachioji. Et ensuite on a été au théâtre Ginza Season, un grand théâtre, oui, oui, c’était une performance en hommage à Hijikata. Oui, on a construit les décors et fait les répétitions, là.

Christine Quoiraud :

C’était beaucoup plus tard. Hijikata est mort en janvier 1986. Mais à ce moment-là, il y avait beaucoup de déplacements entre Hachioji, Tokyo, Hakushu… Il s’agit plus de savoir si tu as des souvenirs de qui a décidé, par exemple, de construire le poulailler ?

Oguri :

Ah ! OK ! Tout le côté de l’organisation… Min Tanaka avait déjà une grande vision, je pense. Pourquoi avait-on ces poules, quelle en était la raison ? On n’avait pas besoin des poules pour les œufs, mais pour les excréments, pour l’engrais. L’agriculture organique n’était pas si populaire à l’époque. On ne savait rien non plus du populaire bio. Oui, nous n’utilisions pas d’engrais chimiques, c’est comme ça qu’on a commencé. Utiliser moins de produits chimiques, les désherbants ou les insecticides. On n’en savait pas plus que ça sur l’organique. On ne connaissait même pas la pratique du recyclage, mais le recyclage était déjà une tradition dans la vie des Japonais. Ce n’était pas nouveau à ce moment-là, mais l’organique était… comment on peut l’utiliser comme dans le cas du tissu traditionnel autochtone. Et en plus, avec peu de revenus.

Dans la ferme du Body Weather et de Min Tanaka, on n’a jamais été propriétaire des terres. On nous a prêté les terres cultivables, le terrain de la ferme et la maison. En ce qui concerne l’agriculture dans un village au Japon, c’est évident que toutes les familles de paysans sont propriétaires de leurs terres. Mais ce sont des paysans du dimanche. Ils ont tous un job à côté, ils ont un travail à plein temps par ailleurs. L’agriculture est leur deuxième métier, il faut qu’ils maintiennent les rizières parce que, comme je l’ai dit, le riz est essentiel chez les Japonais, le riz est plus important que de constituer une source de revenus, le riz c’est la vie, le riz c’est Dieu. Un peu comme chacun de nous, ça pousse, ça se développe. De nombreuses heures de travail intense et une grande pression lors de la récolte dans le ciel d’automne. Le riz pousse, se transforme comme un être humain. Les paysans doivent donc continuer à entretenir les rizières. C’est pour chacun d’eux quelque chose d’essentiel. Quand le paysan devient vieux, ses enfants ne veulent pas continuer derrière lui. C’est ainsi qu’il y a de nombreux champs, à côté des rizières, des champs de culture maraîchère ou bien des montagnes qui ne sont plus entretenus à cause du manque de main-d’œuvre, donc il y a beaucoup de terres qui sont mises à la disposition d’autres personnes. On a donc récupéré beaucoup de terres qui étaient presque abandonnées et pas en très bon état. Alors, on a coupé les arbres, on s’est débarrassé des rochers, on a nettoyé le champ pour pouvoir l’utiliser. De nombreux de paysans nous ont demandé qu’on s’occupe de cela à beaucoup d’endroits, mais aussi de la maison qui va avec. Mais les paysans sont toujours près de leur argent : après plusieurs années, le champ retournant à une bonne condition, « OK, rends-le nous ». Et il faut le leur rendre. On était très aimable avec les paysans, parce qu’on apprenait beaucoup d’eux, parce qu’ils nous permettaient d’utiliser beaucoup de leurs terres. Il y avait donc une relation particulière entre nous et les fermiers du village.

Photo Christine Quoiraud

Fonds d’archives Christine Quoiraud, médiathèqye du CND

Katerina Bakatsaki :

À ce propos, je me souviens aussi très bien qu’il est arrivé que nous allions très souvent aider les autres fermiers – qu’il y ait eu un accord ou pas à ce sujet – et en fait, c’était aussi un moyen d’apprendre, de savoir comment faire les choses. Je ne sais pas si Min l’avait pensé avant cela, mais c’est comme cela que j’en ai eu l’expérience, alors qu’on était là en essayant de survivre avec le minimum de moyens qu’on avait, il nous fallait en même temps essayer de comprendre comment littéralement faire les choses. Ce que je veux dire par choses, ce sont évidemment la maison, les objets, les terres, les animaux aussi… Comment vivre et travailler avec ces entités. Eh bien, nous vivions là, et nous étions aussi là pour aider les autres fermiers. Alors, en fait, ce n’est pas seulement le cas au Japon, j’ai connu la même chose en Grèce, la campagne et les fermes sont désertées et les jeunes s’en vont. Et en plus, les grandes entreprises achètent les terres agricoles. Cela veut dire que les petits fermiers perdent leurs terres et en conséquence le contact avec leur lieu, le contact avec leur terre, le contact avec leurs connaissances, et avec les manières de vivre qu’ils ont connues. Ainsi, on était en train d’apprendre, mais de cette manière notre présence contribuait aussi d’une façon très modeste à revivifier la vie dans le village et par là, en quelque sorte, véritablement à redonner de la vitalité aux fermiers. Et après, plus tard, le festival a été créé, ce qui a amené plus d’activités, etc. Je pense que cela faisait partie de la vision qu’avaient Min et Kazue, une sorte de militantisme assumé. C’est vrai qu’on allait là-bas pour apprendre, mais aussi pour jouer un rôle de soutien.

Christine Quoiraud :

Et je pense, comment dirais-je, que c’était assez naturel. Avant d’aller au Japon, j’habitais aussi à la campagne en France. C’était très naturel, quand il y avait du foin à couper, c’était le cas dans mon enfance, tout le monde venait en aide, et je pense que cela fait vraiment partie de la vie des communautés rurales. Moins maintenant à cause des machines, mais en ces temps-là, jusqu’au début des années 1980, c’était quelque chose d’assez universel…

Au début de la ferme Body Weather, il n’y avait pas beaucoup de gens qui y vivaient, pas tant que cela… Comme l’a dit Oguri, au tout début, il y a eu l’atelier intensif de deux mois Maï-Juku V. Ensuite la plupart des 40 personnes du groupe sont retournées dans leur pays ou à leur vie personnelle. Nous sommes restés un peu plus de dix personnes, moitié Japonais, moitié non-Japonais. Dans mon souvenir, on était à peu près 16 personnes. Puis, un petit groupe d’Espagnols est venu, et le groupe s’est stabilisé pendant un bon moment, avec d’autres Japonais qui venaient de temps en temps, je ne me souviens pas de leurs noms. Et oui, on est resté le même nombre pendant pas mal de mois, même quelques années. Mais de nombreux étrangers, des non-Japonais sont partis… pour animer des classes, des ateliers dans leurs pays respectifs, comme Frank en Hollande, Tess au Danemark. Ils partaient souvent pour enseigner dans d’autres parties du monde. Je me souviens. Katerina et moi nous étions là. Plus tard, nous sommes partis nous aussi… Je veux dire que la plupart d’entre nous sommes restés pour une longue période. J’ai fini par partir à un moment donné, mais c’était pour des raisons personnelles, la famille en France, des problèmes…

Katerina Bakatsaki :

Je dois dire que je n’ai commencé à enseigner ou même envisager d’enseigner qu’après mon retour en Europe à peu près en 1993. Cela ne faisait pas partie de ma vision à ce moment-là. Et puis, Oguri, je pense que tu sais mieux que nous quand on a déménagé à la ferme, tu y étais beaucoup, bien avant Christine et moi par exemple. Est-ce le cas ?

Oguri :

Oui. J’ai peut-être vécu un ou deux mois à Hachioji quand Maï-Juku V a commencé. Et à la moitié de l’atelier intensif Maï-Juku V, j’ai commencé à vivre à la ferme. À partir de là, j’y suis resté cinq ans. La vie là-bas était très dure. Rien n’avait été préparé pour y vivre.

Une maison avait été louée, une ferme qui était comme une maison abandonnée. Personne n’avait habité cette maison depuis de longues années. Je me souviens qu’avant le début de l’atelier intensif, je me suis rendu là-bas, comme je l’ai dit, avec ma moto, avec mes outils de charpentier, pour aller aider à la construction avec deux personnes du village, Encho (cela veut dire « directeur ») et Akaba San. Ils sont devenus par la suite de grands supporters et des mentors. La maison avait une grande porte en papier, vous savez, shoji. La porte Shoji est en papier. Il n’y avait pas de chauffage. Plus tard, après deux ans à peu près, tout a changé. Mais au commencement, c’était une expérience très intéressante [rire], comme la façon de vivre qu’avaient les gens il y a cent ans, une sorte d’expérience de l’aura des temps passés pendant un an. Eh bien, ce n’était pas une vie de souffrance, mais au début rien n’avait été préparé. Plus tard on a tout aménagé. Là, on n’a pas été puni. Oui, à la base, c’est cela.

Juste une chose, gomme ne [« pardon » en japonais] : ce qu’a dit Christine sur la façon d’observer les choses. Oui. C’est ce qui ressemble beaucoup au rôle d’un mentor japonais, vous savez, un mentor ne parle jamais, même dans le cas de la cuisine japonaise traditionnelle. Il n’y a pas d’enseignement. Oui, il vous faut voler, dérober cette technique… Alors, il y a toujours quelque chose qui manque. C’est ainsi que vous devez développer vos propres capacités à faire les choses. Oui. C’est ce que je voulais ajouter. Et évidemment, observer, c’est fantastique, on était tout le temps en train d’observer. Le regard porté sur les choses, c’est très important. Après, cela fait toute la différence. C’est une chose que j’ai apprise pendant cette première année.

La première année, on ne connaissait rien sur la façon de faire pousser les choses, à part les radis. Les radis, on peut les cueillir après cent jours. Au début, on n’est parti vraiment de rien. Il fallait vivre à partir de rien, mais on a vécu de cette terre et on a reçu beaucoup d’aide. Tous les fermiers nous ont donné quelque chose, comme des outils agricoles. C’est-à-dire des outils d’occasion. Et : « Eh, les gars, vous pouvez utiliser ceci ». Et en même temps, comme l’a dit Katerina, on a apporté de la vitalité au village. Après quelques mois : « Oh ! ces gars-là, ils sont sérieux. OK, il faut les aider ». Il a fallu pourtant au moins un an pour faire nos preuves.

Il faut préciser que, au début, nous avions des cheveux très, très longs, en vue d’une production publique. Min a eu la vision que tous les hommes et toutes les femmes devaient avoir des chevelures très longues, comme des chevaux sauvages sur la scène. Donc, on les avait tous laissés pousser. Pour le Sacre du printemps, on ressemblait à des hippies. Les gens du village pour la plupart ne nous faisaient pas confiance ou ne pensaient pas qu’on allait continuer à s’occuper de la ferme. Cela a changé après une période de deux ans, trois ans, année après année, nos relations avec la communauté ont beaucoup évolué. « Tous ces gens qui travaillent si dur, qui sont honnêtes, et qui font des danses un peu cinglées ! ». Quelque chose a touché leur cœur. On a organisé un festival sur les terres de la ferme, on a fait venir des spectacles de divertissement d’autres régions du Japon, ou de pays étrangers, des performeurs Japonais, des chanteurs, des sculpteurs, et tous ces gens ont fait venir du public et plus d’activités. On les a aussi aidés. « En fait, ces gars-là ne sont pas si mauvais ». On était invité chez eux en permanence. On avait des différences de langues : le grec, le français et l’espagnol. Et avec des différences de couleurs de peaux. La présence de non-Japonais, d’étrangers est devenue maintenant quelque chose d’habituel dans les campagnes au Japon, mais à l’époque les Européens, les Américains étaient rares. Oui, cela a été pour chacun de nous une expérience très particulière. Et pour les gens du village, je pense qu’au premier abord cela a été un choc pour eux. C’était comme ça, la vie là-bas.

Katerina Bakatsaki :

Pour savoir qui allait à la ferme et qui y restait, cela changeait constamment. Bien qu’il faille imaginer par exemple, que la première année, je ne me souviens pas pour combien de temps, tous les étrangers pour différentes raisons, bonnes ou mauvaises, ont gardé leurs logements à Tokyo, dans la banlieue de Tokyo, à Hachioji. Tandis que certains, comme Oguri, avaient déjà déménagés à la ferme. Donc, on allait à la ferme, nous les étrangers – dites-moi si je me trompe, Christine et Oguri – tout en gardant nos logements à Tokyo, parce qu’il fallait aussi qu’on puisse travailler pour gagner notre vie, parce qu’il y avait des coûts pour nous en billets de transport, en business, etc. Pour différentes raisons, on pensait qu’il était nécessaire de continuer à garder pied à Hachioji et de travailler à Tokyo pour gagner de l’argent. C’était ce que nous avons fait. Par contre, vous savez, il n’y avait pas d’argent à la clé dans notre engagement avec la ferme ou avec la pratique de la danse, avec les pratiques qu’on y faisait. C’est pourquoi on avait gardé nos logements et notre travail, et le studio à Hachioji, et on allait à la ferme soit parce que on avait besoin de nos mains ou quand il fallait faire des répétitions pour préparer une performance de groupe au Plan B.

C’est ainsi que la constellation des gens présents à la ferme changeait beaucoup et absolument tout le temps. Il y avait un groupe de base qui se trouvait à la ferme de façon plus régulière, et puis on venait pour faire des travaux à la ferme et pour des répétitions et la pratique de la danse, et ensuite on retournait à Hachioji. Maintenant, il faut imaginer que – j’en viens à ta question – quand on était là, alors le travail devait être fait, parce qu’il fallait construire le poulailler, la clôture dont on avait besoin, ou une poule qu’il fallait égorger, pour ne nommer que quelques trucs… On faisait le travail de la ferme et les travaux d’entretien du lieu, qui étaient aussi considérés comme faisant partie du training. C’est-à-dire que se confronter avec la matière, se confronter avec la temporalité d’une chose autre, d’une autre matière, d’une autre forme de vie, était aussi considéré comme faisant partie du training. Par exemple, plus concrètement : comment désherber les mauvaises herbes, il vous faut se pencher vers la terre, il faut travailler au sol, c’est petit, petit, et on n’utilise pas des outils électriques, on n’utilisait que des types d’outils qui étaient presque des extensions du corps. Ainsi, une très grande partie de la formation consistait à trouver les meilleurs moyens d’utiliser son corps pour être efficace dans le travail. La compréhension de comment exercer sa force et où la mieux placer, dans quelle direction aller pour dynamiser le mouvement, donc, comment utiliser votre poignet pour attraper l’herbe pour pouvoir l’extraire avec sa racine sans qu’elle se brise. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Cela faisait donc partie du training. Alors, c’est vrai qu’il y avait, parce qu’il fallait qu’on répète aussi, des heures réservées au training artistique.

C’est ainsi qu’il fallait se lever très tôt le matin, qu’on allait donner à manger aux animaux, on effectuait le travail urgent de la ferme, ce qui était déjà une forme de training, puis on prenait un rapide petit déjeuner. Et puis le reste de la matinée était consacrée aux répétitions, puis de nouveau un déjeuner, puis de nouveau les travaux de la ferme. Cela se déroulait d’une façon que je n’appellerais pas « organique », mais toutes les différentes nécessités, toutes les différentes préoccupations avaient besoin d’être prises en compte, d’être prises en charge. C’est comme cela que la journée était plus que bien remplie. La cuisine était faite, si je me souviens bien, par rotation. Je me souviens, moi qui ne savais même pas comment faire bouillir des œufs, je devais préparer un repas pour 15 personnes. La panique !!

Christine Quoiraud:

Et parfois, on jeûnait pour se préparer aux performances.

Katerina Bakatsaki :

Oh ! c’est sûr, oh oui ! Mais [rire]…

Mais s’occuper des choses, de ce qu’il fallait faire, que ce soit une performance ou un besoin personnel, était tout aussi important pour toutes les personnes présentes à ce moment-là. S’occuper de la nourriture, de l’entretien de la maison et des lieux, s’occuper de la vie, de la vie sociale dans le village, tout cela constituait une part très importante des activités. Je me rappelle avoir consacré une journée entière à effectuer différents types de travaux, puis de finir la soirée à faire la fête, manger et boire chez Akaba ou chez Encho… jusqu’au lever du jour (Akaba San et Encho étaient deux fermiers qui nous ont beaucoup aidés). Et puis…

Christine Quoiraud :

On était jeunes !!!

Quand je suis arrivée pendant l’été 1985, il y avait un espace à Hachioji dans la banlieue de Tokyo. Et il y avait déjà des animaux autour du bâtiment, comme des poules et un cochon. Et toujours un ou deux chiens, un chat ou deux, oui, et on vivait en compagnie de cette présence. Il y avait des petites loges pour animaux près du bâtiment. C’était dans la banlieue, mais c’était encore la grande ville. Il n’y avait pas de champs en tant que tels. Il n’y avait pas de ferme, seulement un studio de danse. Tout près de là, il y avait des rizières, mais pas beaucoup, et une rivière. Donc l’activité principale se déroulait dans le studio. Le Plan B existait déjà à Tokyo. Pour aller au Plan B il fallait – j’ai oublié – à peu près deux heures de train. Je n’en suis pas sûre, mais c’était quelque chose comme ça. Donc, on se déplaçait souvent du studio au centre-ville.

Et avant cela, Min Tanaka, quand il venait en Europe, il nous a souvent emmené travailler à l’extérieur, on l’a déjà évoqué. Et quand on était encore à Hachioji, durant le stage intensif (1985), nous avons passé une semaine en montagne. Cela veut dire qu’on se confrontait à la vie sauvage en montagne. Et ensuite, à la fin de 1985, début de 1986, on a commencé la ferme. Il y avait beaucoup de déplacements en camion ou en voiture de Hachioji en banlieue jusqu’à la ferme. Et ensuite, peu à peu, une équipe de danseurs a habité à la ferme. D’autres ont continué à vivre à Hachioji. Ils avaient gardé du travail à Tokyo pour survivre. Et parfois on s’assemblait tous dans la ferme pour travailler, pour réaliser un grand chantier, des travaux importants, ou bien pour des répétitions pour les performances. Et aussi, quelquefois on allait en tournée au Japon. Le cœur de l’activité était donc au début à Hachioji et très vite la ferme est devenue le lieu principal peu de temps après son ouverture (dès la fin de 1985).

Je voudrais ajouter quelque chose, concernant ce que vous avez dit tous les deux. C’est au sujet de la langue. Quand j’ai rencontré Tanaka Min en France, il ne parlait pratiquement pas l’anglais. Il utilisait un traducteur, c’est pourquoi qu’il était entouré à cette époque d’un groupe de jeunes Japonais qui étudiaient avec Gilles Deleuze qui lui servaient d’interprètes. À cette époque Kazue Kobata l’accompagnait toujours dans ses déplacements et elle traduisait aussi en anglais, et elle a réussi à présenter Tanaka à Michel Foucault et, si je me souviens bien, à Roger Caillois. Et Min a vraiment pu parler avec les deux et il a été très impressionné grâce à la traduction en anglais de Kazue. Et puis, à ce moment-là, en 1981 je crois, Min a été à New York, grâce à Kazue. Il y a rencontré Susan Sontag et des musiciens comme Derek Bailey, Milford Graves, etc. Et à partir de ce moment, Min a commencé à étudier l’anglais. Petit à petit, quand il est revenu en Europe, il a pu utiliser des termes d’anatomie pour expliquer les manipulations, mais il avait encore besoin d’un interprète. Et quand on arrive au Maï-Juku V, je m’en souviens très bien, Min s’exprimait beaucoup plus en anglais, il demandait aux Japonais d’apprendre l’anglais et aussi il encourageait aussi les étrangers, les non-Japonais, à étudier un peu le japonais. En réalité, et encore aujourd’hui, il y a cet anglais approximatif entre nous.

Milford Graves et Min Tanaka à la ferme du Body Weather. Video d’Eric Sandrin.

4. Body Weather, la ferme et la danse

Presentation

Le Body Weather, basé sur l’idée de changement perpétuel du corps, comme dans le cas du temps météorologiste, de l’interaction ininterrompue entre le corps et l’environnement. Cette idée suscite des questions concernant les différentes manières d’envisager le travail à la ferme et le travail de production artistique, le rapport entre la vie quotidienne, l’environnement et le travail de la danse dans ses dimensions de training et de performance. La participation à la ferme du Body Weather impliquait un engagement très intense dans tous les aspects des travaux de la ferme et de la danse. Mais cet engagement restait basé sur une confiance individuelle dans la philosophie du projet, et non pas sur une adhésion aveugle à une communauté fermée

Oguri :

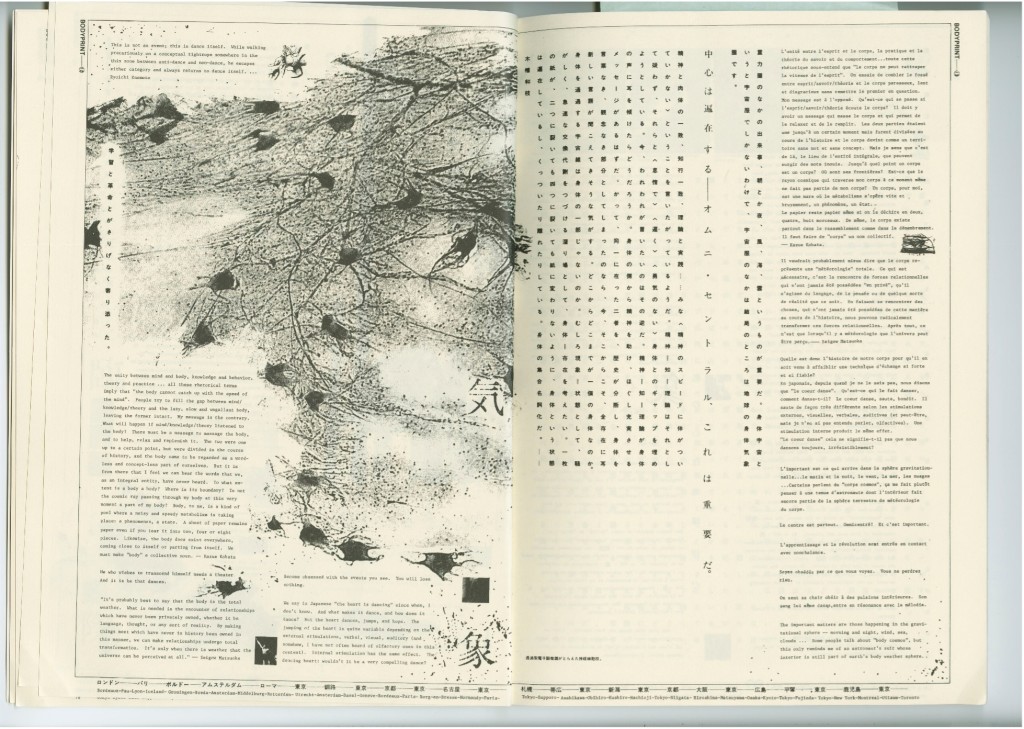

Je veux expliquer un peu l’historique sur une échelle temporelle plus grande. Le Laboratoire Body Weather je pense a commencé dans les années 1980 et a duré jusqu’à il y a quelques années, cela veut dire une histoire d’une quarantaine d’années. Et j’étais là pendant cinq ans, donc il s’agit ici de mon expérience durant ces cinq années. Je suis parti en 1990. Pendant cette période il y a eu beaucoup de changement et avant mon arrivée c’était aussi une autre époque. Et au sujet de Shintaï Kissho, “身体気象”, “Body Weather”, c’est en quelque sorte la méthode de ce mouvement : le corps n’est pas lui-même une entité figée – ce n’est pas un territoire, stable, fixe. Il est en perpétuel changement comme le temps météorologique. Ce n’est pas comme avec une saison. Le temps change constamment à tout moment.

Christine Quoiraud :

J’ai de nouveau une question pour Oguri : est-ce que tu penses que Tanaka avait entendu parler de Masanobu Fukuoka[5] ? Parce que je pense que c’était dans les années 1970 qu’il a quitté son travail d’ingénieur et s’est mis à faire de la culture biologique, à créer une commune. Je pense qu’il était alors assez bien connu pour sa façon de rassembler des volontaires pour travailler à sa ferme et il avait une commune qui changeait tout le temps, de jeunes personnes venant à lui pour apprendre et aider. Ils vivaient là d’une manière très sobre. Et cela me rappelle beaucoup ce qu’on a vécu au début de la ferme. Par exemple, il y avait un groupe, formant le groupe principal, surtout composé de Japonais, vivant à la ferme et les étrangers qui y venaient de temps en temps pour faire un type de travail particulier avec les voisins ou sans les voisins, et après il y a eu pendant toute l’année des bénévoles venus pour aider de différents endroits du Japon. Alors je me demandais si Min avait entendu parler de Fukuoka ? Je ne me souviens pas de l’avoir entendu parler de ce type, mais… peut-être…

Oguri :

Je n’ai jamais entendu le nom de Fukuoka dans la bouche de Min Tanaka. Il ne l’a jamais fait. Je suis sûr qu’il le connaissait mais il n’en a jamais parlé, on reconnait bien là la façon de procéder de Min.

Juste une chose que j’allais oublier à ce sujet. Pour revenir à la première fois où j’ai travaillé à la ferme, j’ai été très impressionné par le paysage. En même temps, dans la ferme, le travail n’est pas fait pour quelqu’un d’autre, le travail est fait pour soi-même. Parce que les gens en milieu urbain dépendent de leurs clients ou de leur patron… Mais là, à la ferme, comme je l’ai dit, il y avait une forme d’engagement et une prise de responsabilité, mais la totalité du travail devait être fait par chacun de nous. La qualité de notre engagement était très forte et c’était la raison d’être de notre présence. Y compris la danse. La méthode de danse, c’était cela. C’était très simple et rien en particulier. Bien sûr, il fallait prendre ses propres décisions et, comme je l’ai dit, nous n’étions pas alors des professionnels. Il fallait découvrir les choses par nous-mêmes – trouver des réponses, parce que tous les fermiers alentours étaient comme des mentors. Je me souviens de cela. Et laissez-moi parler des terres aussi… Je sais que j’ai été dans des perspectives très différentes de Fukuoka… Comme : qu’est-ce qui est particulier à une région, la régionalité. Ce qui est particulier à un voisinage ou à une région, dans cet endroit… Comment dire ? Il y a des rituels traditionnels ou ou des danses de célébration. Des célébrationq ou des rituels, ou kagura[6], ou des danses – on a beaucoup appris sur la manière de cultiver les terres et sur l’origine de la danse. Parce que cette méthode comme le Body Weather n’est pas en tant que telle une technique de danse. Min Tanaka ne nous a jamais enseigné comment danser, non. C’est-à-dire notre pratique n’est pas une étude de la danse ou une pratique confinée à la salle de répétitions, ce n’est pas cela. Notre apprentissage est orienté dans une très grande mesure vers le travail du sensible. Et… l’enseignement est très ouvert. Je veux dire que notre danse est très ouverte à n’importe quelles compétences.

Katerina Bakatsaki :

D’après ce que je sais, le terme de Body Weather a été emprunté – pas emprunté mais pris – à Seigow Matsuoka[7]. Mais est-ce que j’ai raison de penser cela ? Je n’en suis pas sûre. Je mentionne ceci parce que quand Min était en train de travailler, voyager, explorer, avec Kazue Kobata, il s’intéressait aussi aux mouvements artistiques et intellectuels qui avaient lieu à cette époque. Les stimuli qui ont fait émerger ce qui a été mis en œuvre étaient de nature théorique et aussi philosophique, ils avaient des liens très forts avec les mouvements de pensée existant déjà au Japon, aux Etats-Unis et en Europe. Je tiens à apporter cette précision… Bien sûr, je n’en sais rien, je ne suis pas sûre que Min se soit exprimé sur tout cela de manière explicite. Je sais que Kazue Kobata l’a fait et j’ai eu des conversations avec elle à ce sujet, sur tous les différents mouvements de pensée qui enrichissaient nos démarches et encourageaient Min à continuer le travail qu’il avait entrepris. Pas seulement Min, mais aussi tous les artistes qui travaillaient avec lui. Car ce n’était pas un génie solitaire. (Je pense qu’on a eu tous ce genre d’expérience !) Il y avait toujours la présence d’une communauté élargie.

Fonds d’archives Christine Quoiraud, médiathèque du CND

5. Les communs au sein de Body Weather

Présentation

Ce qu’on appelle « communs » peut être défini comme une articulation entre des ressources qui existent au sein d’une communauté et des règles concernant la manière avec laquelle cette communauté fonctionne vis-à-vis de ces ressources. Dans l’expérience du Body Weather, on peut observer qu’il existe beaucoup de ressources liées à la ferme et aux pratiques de la danse, au Plan B et à tous les espaces autour de la ferme. Comment ces aspects de vie en communauté ont été organisés, comment fonctionnait la communauté par rapport ces différentes pratiques se déroulant dans différents espaces, environnements, et avec des créatures vivantes et des objets ? Où il est question de conjonction d’expériences, de l’existence d’une communauté avec peu de choses en commun entre ses membres mais un engagement, d’autonomie et de responsabilités, de prise d’initiatives dans une structure non-formelle, de mouvement perpétuel et d’évolution.

Christine Quoiraud:

Eh bien, il n’y a pas UNE SEULE réponse à ces questions. S’il y a une réponse, elle est liée au déroulé du temps. Quand je suis arrivée en 1985 les choses étaient différentes. La ferme n’existait pas encore. Et ensuite la ferme a commencé, puis la ferme a continué. On a commencé à construire le poulailler, à faire pousser du riz, et c’était des changements progressifs. Alors, il y a plusieurs réponses, beaucoup de réponses.

Katerina Bakatsaki :

Permettez-moi d’utiliser le terme de ”communauté” non pas dans le sens d’une église fermée, mais en tant que réseau de forces, de personnes, de contextes qui ont toujours été au centre de l’engagement de Min Tanaka. Une communauté élargie de personnes et d’artistes qui se posaient les mêmes questions et avaient les mêmes préoccupations que lui. Ça, c’est une chose. Et puis, une autre chose que je voudrais dire au sujet de la question de la communauté : vous êtes là parce que vous l’avez choisi et il vaudrait mieux que vous ayez le courage et la volonté, pour vous-même, de pleinement vous engager. On n’est pas là pour le faire à votre place. Et en même temps, il n’y avait pas non plus de raison préétablie justifiant de notre présence, il n’y avait pas de croyance commune. Nous étions tous là parce que chacune et chacun d’entre nous avait des motivations totalement différentes et des intérêts différents et des types d’investissement différents. Personnellement, j’ai trouvé cela très appréciable, sinon je ne serais pas restée.

Et aussi, je parle pour moi, c’était toujours important de pourvoir ressentir les choses et faire le point avec moi-même. C’est ce qui était intéressant, parce que, vous savez, j’étais jeune. Intuitivement, j’étais capable de comprendre les choses et leur donner une place, et aussi d’écouter l’expérience – pas l’expérience de la danse, mais l’expérience de la vie – que j’avais acquise de mon lieu d’origine. Et aussi les manières d’être en communauté, les manières de faire des choses ensemble, les manières de comprendre et de partager le travail, là où on vivait ensemble avec les autres.

Mais, pour moi, il était aussi important de ressentir que je pouvais aussi trahir ce sens d’engagement, même si ce n’était qu’avec moi-même. Pourquoi dis-je cela, parce que cela me donnait la sécurité de savoir que je n’étais pas dans une secte. Ceci dit, je veux aussi dire qu’il y avait en même temps une fascination pour comment nous tous, chacun et chacune d’entre nous, étions là du fait de nos propres différentes motivations, et pourtant ayant tous pris l’engagement d’être là ensemble. Et aussi de faire des choses ensemble, sans qu’il y ait un accord sur ce que cela devait être. Bien sûr il y avait le training dans les ateliers, il y avait la nécessité de nous développer en tant qu’artistes et éventuellement en tant que personnes. Il y avait une confiance dans le constat du travail et dans son accomplissement éventuel. Ce n’était pas fait en vue de développer une méthode mais de la manière avec laquelle les questions se posaient : sur la danse, sur les mouvements, sur les terres et la nature, et sur la non-nature. C’est ainsi que ces questions étaient présentes dans les formes de productions, dans n’importe quel type d’activités liées au travail qu’il fallait accomplir, que ce soit tondre l’herbe ou apprendre des fermiers, des autres fermiers qui étaient là depuis longtemps à travers les générations. Lorsqu’ils tentaient de définir ce que nous étions, ils se demandaient si ce n’était pas « faire des erreurs ». Mais l’engagement, c’était vraiment de faire cela ensemble. Aussi en termes d’engagement, je pense, cela a été toujours pour moi très intéressant, très fascinant, très excitant. J’ai toujours à m’engager pour quelque chose d’autre que moi-même. C’est quelque chose qui existe chez les fermiers, il est nécessaire de nourrir les animaux, on n’est pas en vacances, il faut être là.

Il n’y a pas un partage entre le temps des loisirs et le temps du travail, il faut être là, disponible, et votre rythme et vos besoins, votre corps sont disponibles pour le service d’un autre, des animaux, des plantes, des saisons, de l’eau qui suit son cours ou qui s’arrête de couler, etc., etc. Donc, ce sens de : « OK, je suis un individu, je suis ici pour moi-même, et je suis responsable de mes actes, je suis autonome » et pourtant il y a toujours cet appel qui me met vraiment en relation et qui est engagé avec quelque chose d’autre qui n’est pas moi-même. Et ce n’est pas forcément lié à cette communauté en tant que telle, c’est toujours quelque chose de plus large que ça. Ce sont les autres humains, être ensemble, mais aussi ce sont les animaux, les plantes, la cultivation, etc. Les outils que nous utilisons. Oui, il convient d’apporter beaucoup de nuances à cette notion d’engagement.

Christine Quoiraud :

Je pense qu’on a beaucoup appris en regardant… en observant ce qui est aussi une manière de comprendre le travail à la ferme, comme, je me rappelle, d’avoir été aider Encho (l’un des fermiers, un voisin) à la rizière. Il nous a montré comment couper le riz et le suspendre sur un poteau. On était dans la situation d’avoir à observer l’action, pour pouvoir la faire soi-même. Ou bien lorsqu’il nous a montré comment utiliser un outil pour retourner les bûches sur lesquelles poussent des champignons shitaké. On regardait ses gestes pour pouvoir les imiter – pas les imiter exactement – il s’agissait de saisir, d’incorporer le geste de celui qui sait le faire.

Et je me souviens de moi-même essayant de suivre le « training M. B. »[8], il me fallait regarder les corps des personnes qui étaient devant, de Min quand il corrigeait un petit peu ou démontrant différents rythmes ou d’autres choses. Et c’était pareil quand il dirigeait la préparation des performances. J’écoutais, je regardais son corps plutôt que d’écouter ce qu’il disait, ses explications qui restaient un peu surréalistes pour moi. Mais son corps n’était pas du tout surréaliste, j’étais capable de capter beaucoup de choses. Et, au fait, Oguri, dans mon souvenir, avant Maï-Juku V, quelques performances solos ont eu lieu au Plan B. Mais à partir du Maï-Juku V et par la suite, Min a commencé à chorégraphier pour nous encourager – je pense que j’étais en quelque sorte la première personne, parmi les étrangers présents en ce temps-là, à présenter une performance. Ma composition tout d’abord. Tous ont bien ri… J’ai donc demandé à Min de chorégraphier le solo suivant. C’était début janvier 1986, peu avant la mort de Hijikata. Après, Min a encouragé tout le monde à faire une performance une fois par mois, ce que nous trois avons fait autant qu’il était possible. C’était en parallèle avec le travail collectif du groupe ou les travaux dirigés par Min Tanaka. Nous avons tous eu la possibilité de développer notre propre recherche et de la tester devant un public au Plan B, ce qui était un privilège incroyable, une manière d’apprendre incroyable… et aussi une preuve de confiance extraordinaire. Voilà.

Katerina Bakatsaki :

En ce qui concerne la possibilité de proposer des initiatives, je ne me souviens pas d’en avoir ressenti le besoin. Cependant, je n’ai pas non plus l’impression d’être quelqu’un qui suit passivement le cours des choses, parce que j’ai ma propre manière de m’engager, comme par exemple avoir ma propre mobylette me permettant à certains moments de m’éloigner de la ferme et d’y revenir, quand j’en ressentais le besoin. Je n’avais pas besoin de prendre concrètement des initiatives et je pense que je ne suis pas le type de personne à faire cela, mais en même temps je n’ai jamais eu l’impression de ne pas avoir d’espace pour me retrouver et agir de moi-même, pour prendre les décisions de manière indépendante et autonome.

Je pense que si Min n’avait pas été l’élément déclencheur, en suggérant : « Pourquoi tu ne ferais pas… », je ne suis pas sûre que j’aurais fait quoi que ce soit. Bien sûr, Min était là pour en quelque sorte m’y encourager. Et pourtant, dans ce contexte où un large espace nous était offert pour mener notre travail comme on l’entendait, pour réaliser ce qu’on avait besoin de faire. Étant donné qu’il y avait aussi cet espace, le Plan B, mis à notre disposition.

Christine Quoiraud :

Je pense qu’on a été à la source de petites initiatives. Oguri, peut-être tu te souviens de quand on a commencé à travailler ensemble, on s’occupait de la communication, comment dire, de l’élaboration du calendrier du Plan B, et à un moment donné, je traduisais en anglais – il me fallait travailler avec Oguri, parce que je n’avais aucune idée du japonais. Ce sont de petites choses, mais cela contribuait à ajouter une pierre à l’édifice du projet principal. Et en ce qui me concerne, j’ai réussi à prendre de moi-même beaucoup d’initiatives, de la même façon que Katerina pouvait prendre sa motocyclette pour s’échapper. Donc j’avais aussi la possibilité de prendre de petites initiatives pour moi-même me ressourcer, pour pouvoir ensuite retourner à participer au groupe. Et c’était parce que je n’étais pas Japonaise, que j’avais ce besoin-là… Il me fallait vraiment le faire, et c’est en retournant à ma langue d’origine, le Français, que j’ai pu réaliser cela.

Katerina Bakatsaki :

Je pense qu’il y avait des lieux différents. C’est bien de les considérer sous différents angles, on a des lieux. Il y avait au début un lieu à Hachioji, qui était le studio de danse. Puis il y a eu la ferme, quelque chose de complétement différent, un lieu avec sa structure intrinsèque, avec toute la complexité, et son caractère d’improvisation. Il y avait aussi un lieu fondateur, le Plan B, un lieu de performances. Et toutes sortes d’autres lieux, différents lieux de performances qui étaient soit des théâtres ou des endroits en plein air, au Japon ou ailleurs. Ensuite il y avait en tant que lieux, tous les endroits où il fallait aller pour vendre et s’occuper des produits de la ferme et je pense que cela faisait aussi partie de notre vie, de nos pratiques.

Si j’essaie de définir les communs en termes de lieux, il y avait a) des lieux fondateurs, b) des lieux importants et c) des endroits où une activité particulière se déroulait. Évidemment, il y avait aussi d’autres endroits : plus tard est apparue une autre maison plus au sud, près de la mer, parce que la ferme du Body Weather était dans les montagnes. Mais je pense que la vie en groupe s’ajustait en rapport à ces différents lieux, j’espère que cela fait sens. Je le redis encore une fois, il y avait Hachioji, le studio, et bien sûr les maisons autour, ce lieu particulier, une situation comme dans un petit village, dans la banlieue de Tokyo. Et puis, il y a la ferme et le Plan B à Tokyo, le théâtre, il y a les autres espaces qui accueillaient les performances. Ensuite, dans ma perception, il y avait toutes les activités importantes initiées par Min, toutes les performances importantes, les tournées, et on était invité à y participer. On n’était pas obligé, mais on était invité à participer.

Il y avait aussi les migrations – Oguri et Christine dites-moi si je me trompe – les grands déplacements vers la ferme. Je veux dire que ces grands mouvements migratoires vers la ferme étaient initiés par Min et peut-être aussi en collaboration avec Kazue Kobata et d’autres personnes qui appartenaient au monde artistique de Tokyo à ce moment-là. Mais ces grands mouvements étaient à l’initiative de Min et on était invité à y participer. Le Plan B en tant qu’espace était déjà en existence, je pense, au moins quand je suis arrivée. Donc il y a ces endroits qui existent et on a une sorte de structure qui se déplace qui est déterminée et déclenchée par Min, Kobata et par les personnes qui travaillent auprès de lui. Et puis, à l’intérieur de ces lieux et structures de grande importance, on est invité à participer en prenant nos propres initiatives, pour créer notre propre travail. C’est comme cela que je vois les choses, que je les comprends, parce qu’une part très importante était laissée à notre initiative, je veux dire que ça a grandi au fur et à mesure et selon les besoins.

C’est comme cela que j’ai vécu le développement des différentes activités. Les animaux sont arrivés. Il fallut vite s’occuper des rizières. Parce que c’est ce qui se passait à la ferme, il fallait s’en occuper. D’une certaine façon, il s’agissait d’activités organiques, mais en même temps il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà là, ou qui existaient à l’initiative de Min. Je pense aux grandes performances dans les grands théâtres, organisées par Min, ou par d’autres artistes qui avaient invités Min à participer ou à réaliser des chorégraphies, et alors il invitait aussi le groupe du Maï-Juku à y participer. C’est ainsi qu’une partie de ces communs était déterminée au fur et à mesure des besoins, par la nécessité de faire quelque chose à un moment donné. Mais chacun de nous de manières différentes initiait, accompagnait, suivait ou réorientait ce qui se passait. Mais il y avait aussi une structure au-dessus de tout cela – je l’appelle structure mais c’était une structure très fragile, une structure non-formelle : Min avait sa vision des choses et il la poursuivait, il allait de l’avant. Ceux et celles qui voulaient se joindre à ses projets, très bien, sinon bye-bye, c’était un peu comme ça. Et pourtant, à l’intérieur de cela, il y avait beaucoup de place pour nous et beaucoup d’invitations de la part de Min pour que nous prenions nos propres initiatives, pour développer notre propre créativité, pour avoir nos propres connexions aux différents lieux, d’être là et de comprendre et de ressentir ce qu’on avait besoin de faire.

Oguri :

Donc, comme je l’ai déjà dit, le mouvement de l’histoire de Body Weather est aussi en perpétuel changement comme l’a bien expliqué Christine. Katerina l’a dit aussi. « S’il y a quelque chose dont nous avons besoin, [presque chanté] nous———————– allons le faire ». Les communs ne sont pas fixés définitivement : la ferme, la compagnie de danse, et le Plan B. J’étais complètement impliqué dans ces trois activités, pour moi, c’est la même chose, il n’y a pas de séparation. Il y avait la communauté nojo [les paysans]. La communauté de ceux qui travaillaient la terre. Il y avait des personnes qui n’étaient pas impliquées dans les performances, d’autres personnes participant aux performances mais pas dans celles du Plan B[9]. Il y avait différentes manières d’envisager ces « communs », vous savez, avec un peu plus de flexibilité ou en les déployant et en les faisant évoluer. Au sujet de Maï-Juku, le déménagement de Hachioji à la ferme a été une transition importante. Depuis le début du Body Weather, non pas comme un paramètre mais disons, en tant qu’essence du Body Weather, il n’était pas question de rester uniquement dans le studio de danse à Hachioji. Il fallait déplacer les activités vers la ferme, vers le monde rural – je ne dis pas « nature » mais « terres agricoles », lieu environnemental. C’est comme l’avait fait Min Tanaka quand il avait commencé à danser, dans la rue, puis dans un théâtre. Là encore, il s’agissait pour lui de danser dans un site spécifique ou à l’extérieur. Il ne s’est jamais fixé sur une scène particulière, mais il s’est toujours intégré à de nouveaux lieux, allant de l’un à l’autre. J’espère qu’il est clair que Maï-Juku n’est pas une compagnie de danse – oui, dans un sens c’en est une – mais ce n’est pas une compagnie de danse fixée une fois pour toute, avec un chorégraphe et des danseurs sous contrats qui sont payés pour leurs performances. Ce n’était pas du tout cela, c’est certain… Et en même temps, il s’agit d’un autre contexte qui dépend des individus – je pense avoir dit quelque chose au sujet d’un fort engagement des personnes individuellement – il y a bien une organisation importante, mais c’est aussi beaucoup l’affaire de chacun et de chacune individuellement. En réalité, Christine, Katerina et moi, nous avons travaillé complètement séparément et aussi développé des danses très différentes. Donc, nous n’étions pas là pour assimiler la chorégraphie de Min Tanaka ou pour acquérir une technique, la technique de danse de Min Tanaka. Dans cette communauté, ce n’est pas comme cela que ça se passe. Les communs sont déterminés par les individus au sein du commun. Pour revenir aux individualités – est-ce que c’est lié réellement aux communs (je me pose moi-même la question) ? – évidemment, financièrement, cela n’a été facile pour personne. Parce que j’étais là pendant cinq ans, à partir du moment où on a commencé le travail à la ferme. On a commencé par apprendre des fermiers comment s’y prendre, oui, personne d’entre nous n’était d’emblée expert en la matière, il fallait tout apprendre. Alors le travail à la ferme ne payait pas, en tant que tel. Non, peut-être à cette époque, la danse, les grands projets rapportaient un peu d’argent ou les activités commerciales, les films[10]. Oui, beaucoup de choses se passaient en même temps.

La ferme a commencé en 1986. Les gens du village dans leur totalité ne nous faisaient pas confiance ou ne pensaient pas qu’on allait continuer à s’occuper de la ferme. C’est ce qui a changé après une période de deux ans, trois ans, année après année, nos relations avec la communauté ont beaucoup évolué. Quelque chose a touché leur cœur : durant cette première année, Min, Kobata San et d’autres ont organisé un festival, « Art festival », un projet pionnier au Japon, un festival en plein air. Quelque chose qui ne s’était jamais passé dans la métropole de Tokyo. Mais dans ce lieu plus marginal, sur les terres de la ferme, en plein air, un évènement d’arts vivants : sculpture, musique, performance. On a donc fait venir beaucoup de spectacles de divertissement d’autres régions du Japon, ou de pays étrangers, des performeurs Japonais, des chanteurs, des sculpteurs, et tous ces gens font venir plus de public et des activités. Vraiment c’était un projet pionnier dans ce début des années 1980, aujourd’hui c’est beaucoup plus habituel. C’était une autre forme d’activité du Body Weather et au-delà et on y était tous impliqués à la ferme : travailler à la ferme, étudier, pratiquer la danse de manière stimulante et l’organisation, la production d’évènements. On a pu être mieux acceptés par la communauté. En fait, on était invité chez eux en permanence. Bien sûr, maintenant, la présence de non-Japonais, d’étrangers est devenue quelque chose d’habituel dans les campagnes au Japon, mais à l’époque les Européens, les Américains étaient rares, oui, cela a été pour chacun de nous une expérience très particulière.

Ah oui, autre chose, c’est un peu symbolique au sujet du riz : le riz est une matière essentielle pour les Japonais, je l’ai déjà dit. Il y a tant de noms donnés à un grain de riz, du riz qui pousse au riz qui vient à ma bouche, le nom change. C’est comme les différentes appellations de l’eau : glace, eau, neige, toutes les transformations suscitant des noms différents. Donc beaucoup de noms chaque fois se transforment par rapport à d’autres façons d’être. C’est un peu comme ça que les communs peuvent être envisagés dans le cadre du Body Weather. Mais j’ai appris cela de la tradition, sur le terrain – OK, d’accord, je suis sans doute en train de semer le chaos – OK, posez-moi des questions précises ! [Rires]

Christine Quoiraud :

Peut-être que je peux ajouter quelque chose qui étoffe un peu ou qui est relié à ce qu’Oguri vient de dire : je me souviens que quand on a commencé la ferme, il n’y avait pas d’animaux. On se concentrait vraiment sur le riz, de démarrer la culture du riz, puis, petit à petit, on a construit le poulailler, et tout à coup il y avait des milliers de poules. Ce n’était pas seulement Min qui décidait du développement de la ferme, je pense que Hisako participait pour une bonne part dans ces choix impulsifs. Tout à coup on avait des chèvres et des ânes. Et je me souviens, quand j’ai quitté le Japon, Tanaka Min m’a offert de me confier des vaches. Il voulait que je prenne en charge des vaches. J’ai dit : « Non merci ! » Mais c’était là une façon d’entrer en relation. On parlait des lieux. C’est ainsi que le groupe de l’origine devait s’adapter. Il fallait qu’on prenne en charge ces animaux, ils faisaient partie de l’environnement. Au début, ils n’étaient pas présents et puis un tout petit peu présents, et ensuite de plus en plus présents. Et il y avait une obligation d’avoir du riz, parce qu’au Japon il y en a partout, d’après ce que je sais… Mais les animaux il me semble, étaient très importants pour Min et pour Hisako. Les animaux étaient là aussi pour l’utilisation de leurs déjections comme fertiliseur, mais aussi pour gagner de l’argent, parce qu’on vendait les œufs des poules. Voilà, je perds un peu le fil de mes pensées, mais… Je pense très clairement aux animaux et à leurs sons, leurs odeurs et leurs déjections.

Katerina Bakatsaki :

Je voudrais tenter de préciser cette notion de communs et de communauté. Parce que savoir qu’il existe une communauté vous plaît beaucoup – et c’est aussi mon cas, c’est merveilleux de se l’entendre dire, encore et encore. Mais dans le contexte du Body Weather, il n’y avait rien de commun entre ses membres et c’est ce qui a donné au projet une force particulière. Bien sûr il y a la danse, il y a la nécessité de danser et d’explorer la danse, d’explorer comment comprendre la danse au sein de la vie, comment être en relation, comment exister entre nous, comment exister avec les choses, avec les objets, avec les plantes, avec les outils, avec l’argent, avec le manque d’argent, comment exister avec d’autres communautés qui existent aussi avec nous, alors qu’on n’est pas exactement certain si oui ou non on forme une communauté. On ne le savait pas. En tout cas, je ne le savais pas. Je ne pense pas qu’on n’ait jamais ressenti qu’il y avait quelque chose qu’on pouvait désigner comme faisant partie de l’ordre du commun.

Il y avait un désir partagé d’être là, mais chacune et chacun d’entre nous avait ses besoins particuliers et ses propres attentes et ses propres projections. Et aussi ses propres manières de s’engager par rapport à toute cette complexité, ou en d’autres termes à tout ce chaos. Ce n’était pas un chaos en termes de n’importe quoi, mais un chaos en termes d’imprévisibilité. Tout est en relation, on est en relation. Il y a des principes qui sont définis et qui nous guident et restent en nous, comme le riz, comme se mettre en relation, comme se remettre en question, comment ne pas se contenter d’être seulement en relation, mais de questionner comment on doit le faire, c’est-à-dire de faire ce qu’on ne sait pas faire. Et de questionner aussi la morale, l’éthique, la politique de tout cela. Personne ne décidait : « OK, on va faire ça comme cela maintenant ». On réfléchissait, on évaluait. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, il y avait des schèmes plus importants qui étaient continuellement en mouvement et je veux dire par là que toutes les notions se situaient constamment dans des contextes particuliers. Il y avait toujours la présence de toutes sortes de danseurs, de corps, de micro-communautés. La communauté sans qu’il y ait quelque chose en commun, c’était très radical, au moins dans mon esprit, ça l’est toujours, et c’est ce qui fait que ce groupe de personnes ne constituait pas une secte, il n’y avait pas de terre promise, pas d’obligations. On était là parce qu’on était arrivé à la conclusion que « OK, je peux le faire, je peux m’y identifier, je peux répondre à ce qu’il y a besoin de faire, je peux… »

Christine Quoiraud :