Création collective nomade

Dans le cadre de la Biennale Hors Norme, Lyon.

15-23 septembre 2023

Aux Grandes voisines,

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon

et Université Lumière Lyon II

Bilan sur les observations des ateliers organisés par

l’Orchestre National Urbain/Cra.p

Comptes-rendus de Joris Cintéro, Jean-Charles François

et

de Giacomo Spica Capobianco et Sébastien Leborgne pour le Cra.p

l’Orchestre National Urbain/Cra.p

et

de Giacomo Spica Capobianco et Sébastien Leborgne pour le Cra.p

Sommaire :

Partie I : Le projet de l’Orchestre National Urbain « Création collective nomade »

1.1 Le projet de l’Orchestre National Urbain

1.2 Période de préparation du projet

Partie II : Les Grandes Voisines

2.1 Ateliers aux Grandes Voisines

2.2 L’atelier collectif « Laboratoire sonore » aux Grandes Voisines

2.3 Atelier violoncelle peinture aux Grandes Voisines

2.4 Atelier trombone aux Grandes Voisines

Partie III : Le projet au CNSMD de Lyon

3.1 Les réunions dans le cadre du projet

3.2 L’atelier « laboratoire sonore » au CNSMD

3.3 L’atelier Human Beat-Box

3.4 Restitution du travail des ateliers dans la cour du Conservatoire.

3.5 Journée de bilan du projet le 10 octobre au CNSMD de Lyon

Partie IV : Le projet à l’Université « Lumière » Lyon II

4.1 Matinée du 21 septembre à L’Université Lyon II

4.2 Les ateliers à L’Université Lyon II

4.3 L’atelier Laboratoire sonore dans l’amphithéâtre à l’Université Lyon II

4.4 La restitution à l’Université Lumière Lyon II

Partie V : Le cadre esthétique de l’idée de création collective

Conclusion

Partie I : Le projet de l’Orchestre National Urbain,

« Création collective nomade »

Dans cet article, nous racontons sur un mode volontairement personnel la manière dont nous avons perçu le déroulement des ateliers organisés par l’Orchestre National Urbain/Cra.p dans le cadre du projet de Création Collective Nomade. Ce projet s’est déroulé du 15 au 21 septembre 2023 dans le cadre de la Biennale Hors Norme 2023, aux Grandes Voisines à Francheville, au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMD) et à l’Université Lumière Lyon II.

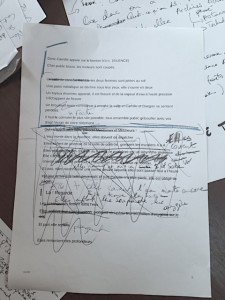

Le compte-rendu de Joris Cintéro porte sur la période de préparation du projet et la journée du 15 septembre aux Grandes Voisines. Il décrit sa façon de procéder de la manière suivante :

N’ayant quasiment pas pris de notes ce jour-là (j’y allais explicitement dans l’esprit de participer), le CR suivant s’appuie essentiellement sur mes souvenirs. Ce mode d’écriture m’a justement permis de creuser ces souvenirs, à côté de photos et de vidéos que j’ai pris durant la journée – et qui m’ont également permis de « retrouver » la mémoire.

Celui de Jean-Charles François est basé sur une journée passée au CNSMD de Lyon, le 19 septembre et de deux journées à l’Université Lyon II, les 21 et 22 septembre. Il a été élaboré à partir d’observations (sans participation) et de prises de note.

Dans les deux cas, les comptes-rendus alternent descriptions, contextualisations et bribes d’analyse qui demandent à être approfondies.

Giacomo Spica Capobianco et Sébastien Leborgne, membres de l’Orchestre National Urbain/Cra.p, apportent quelques éléments d’information essentiels à la compréhension de leur démarche.

Les textes sont entrecoupés d’extrait d’une vidéo réalisée par l’équipe de l’Orchestre National Urbain/Cra.p qui contient des interviews de divers participants et des segments du déroulé des ateliers.

1.1 Le Projet de l’Orchestre National Urbain – Cra.p

Jean-Charles François :

Le projet de Création Collective Nomade a été élaboré par Giacomo Spica Capobianco dans le cadre de la Biennale Hors Norme 2023. Giacomo est directeur artistique de l’Orchestre National Urbain et de CRA.P qu’il a créé il y a plus de trente ans. Selon son site « L’équipe du Cra.p a pour objectif d’échanger des savoirs et savoirs-faire dans le domaine des musiques urbaines électro, croiser les esthétiques et les pratiques, susciter les rencontres, inventer des nouvelles formes, créer des chocs artistiques, donner les moyens de s’exprimer » (Cra.p). Le projet a été développé avec les membres de l’Orchestre National Urbain, l’équipe de la FEM [Formation à l’Enseignement de la Musique] du Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMDL – FEM), autour de Karine Hahn, et avec l’artiste plasticien Guy Dallevet pour la Biennale Hors Norme (BHN).

La description du projet par ses organisateurs peut se résumer à plusieurs éléments dans un dispositif visant d’une manière générale à amener des publics très diversifiés à travailler ensemble pour produire collectivement de la musique, de la danse et de la peinture :

- Trois axes de médiation se combinent ici : a) mettre en présence des groupes sociaux très différents ; b) mettre en présence des personnes qualifiées à se nommer « artistes » (étudiants, étudiantes du CNSMD) avec des personnes a priori sans compétences reconnues dans ce domaine ; c) mettre en présence des pratiques dans des domaines artistiques différents (musique, danse, théâtre, arts plastiques, poésie).

- Les rencontres se basent sur des pratiques artistiques immédiates, faire de la musique, faire de la danse, faire de la peinture. Pour que cette mise en pratique commune n’avantage pas un groupe sur un autre elles sont organisées en sorte que toutes les personnes présentes soient mises devant des tâches qui sont nouvelles pour elles, comme par exemple jouer du trombone alors qu’on n’en a jamais fait l’expérience ou se mettre à danser si on est musicien.

- Le dispositif est structuré dans une série d’ateliers animés par les membres de l’Orchestre National Urbain :

Sébastien Leborgne (Lucien 16’s), beat box and spoken voice.

Rudy Badstuber Rodriguez, MAO et éléments de percussion.

Selim Penaranda, violoncelle.

Odenson Laurent, trombone.

Sabrina Boukhenous, mouvements corporels.

Clément Bres, batterie.

Giacomo Spica Capobianco, Laboratoire sonore, un atelier regroupant après coup toutes les activités des autres ateliers, dans des perspectives de création collective.

Les ateliers peinture sont animés par Guy Dallevet pour la Biennale Hors Norme.

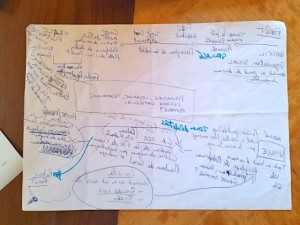

Le point commun à ces ateliers (sauf pour la peinture) très différents en termes de manipulation de matériaux, est constitué d’une série de codes couleurs définissant des modes de jeu :

a) orange = vent soutenu ;

b) blanc = ralenti graduel ;

c) rouge = rythme répété (trois noires et un soupir) ;

d) marron = 8 pulsations régulières ;

e) noir = arrêt au sol, silence ;

f) bleu = peur, tremblement, énergie ;

g) vert = improvisation libre.

Les diverses mises en pratique des différents ateliers sont toutes basées sur l’exploration de ces codes couleurs.

- Une autre activité importante initiée par les membres de l’Orchestre National Urbain, c’est l’élaboration personnelle de textes appelés à être parlés (en rythmes précis ou librement) lors de la rencontre sur la scène de tous les éléments des ateliers.

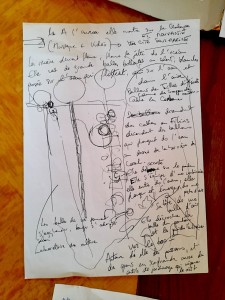

- Les personnes présentes suivent chaque atelier l’un après l’autre dans des groupes d’une dizaine de personnes. À la suite de cela tout le monde se retrouve dans un ensemble général – Le Laboratoire Sonore – composé de diverses stations : trombone, violoncelle, voix (microphone), batterie, des objets divers suspendus à un portique, 2 stations « electro » (loops, jeu avec les doigts sur un pad), un spicaphone (genre de guitare électrique à une corde construite par Giacomo Spica), un instrument à cordes tendues sur un cadre en métal (dénommé miroir sonore), une guitare électrique posée horizontalement pour être jouée comme un instrument de percussion, un espace pour la danse. Un chef ou une cheffe est désignée parmi les participants pour organiser la performance en montrant au fur et à mesure les cartons de codes couleur. Dans l’esprit de Giacomo, il ne s’agit pas là de « sound painting », celui ou celle qui dirige doit seulement montrer des couleurs et indiquer un niveau sonore général, sans imposer une énergie particulière. L’expérience du dispositif à montré que dans la pratique les personnes qui participent au dispositif (dans et en dehors des membres de l’Orchestre National Urbain) mettent souvent une « énergie particulière » dans la direction – se baisser pour incarner une nuance, jouer à échanger rapidement les cartons, faire en sorte qu’une partie seulement de l’ensemble soit concernée par un carton, etc…).

- A un moment donné, dans l’institution où se passe les ateliers, une restitution générale du travail réalisé est présentée en présence d’un public extérieur (c’est ce qui s’est passé au CNSMDL à l’issu de deux jours de travail, et à l’Université Lyon II à l’issue de deux journées de travail). A l’université, cette restitution a été suivie d’un concert par l’Orchestre National Urbain.

Le projet lié à la Biennale Hors Norme s’est déroulé dans trois lieux différents :

- Les 15 et 16 septembre au Grandes Voisines, à Francheville près de Lyon, qui se décrivent dans leur site comme « un tiers-lieu social et solidaire où il est possible de dormir, manger, travailler, peindre, découvrir une exposition, participer à une chorale… et vivre des rencontres » (Les Grandes Voisines). Ce lieu d’hébergement accueille des réfugiés en attente de régulation. C’est ce public particulier qui a été visé pendant les deux journées de pratique.

- Les 18 et 19 septembre au CNSMD de Lyon, dans le cadre du programme de la Formation à l’Enseignement en Musique (FEM). Deux journées d’atelier, occasion d’une rencontre autour de pratiques entre les étudiants de la FEM et les réfugiés hébergés aux Grandes Voisines, avec une présentation publique du travail à la fin de la deuxième journée.

- Les 20 et 21 septembre, à l’Université Lumière, Lyon II, ateliers avec les réfugiés et les étudiants de l’université et du conservatoire (sur la base du volontariat) avec une restitution du travail en fin de journée du 21 septembre, suivie le soir d’un concert de l’Orchestre National Urbain.

1.2 Période de préparation du projet

Joris Cintéro :

Au moment où j’écris ces lignes, je ne me souviens pas tout à fait clairement des circonstances dans lesquelles on m’a présenté le dispositif pour la première fois. Je me souviens seulement de plusieurs bribes de discussion avec Karine me décrivant un « projet auquel on participe avec le Cra.p » dont la première étape se déroule « à Francheville, dans un centre d’accueil pour réfugiés », et que « les étudiants et les étudiantes ont été tenu·e·s au courant » de longue date. J’ai des souvenirs quant aux objectifs que l’on fixait pour les étudiantes et étudiants à travers un dispositif comme celui-ci, particulièrement aux Grandes-Voisines : rencontre avec une altérité dont nous supposons qu’elle n’est pas fréquente dans l’ordinaire de leur travail de pédagogues, création de moments musicaux pensés pour inviter un public non rompu aux traditions de ladite musique savante occidentale, adaptation dans des circonstances peu propices à l’enseignement artistique et bien entendu, prise de recul sur les enjeux sociaux et politiques de l’enseignement artistique.

Quelques jours avant la première séance aux Grandes Voisines [GV], Karine rappelle aux étudiants et aux étudiantes de la formation CA la teneur du projet. Après les avoir interrogés pendant un moment collectif sur la possibilité de se rendre aux Grandes Voisines le vendredi et/ou le samedi, nous nous rendons compte que très peu d’entre elles et eux se trouvent être disponibles pour venir avec nous ces jours-là. C’est le cas d’un seul étudiant en première année (Grégoire), que nous connaissons à ce moment-là, assez mal – la formation n’ayant démarré que depuis une semaine. Le groupe dans sa quasi-totalité nous a fait savoir de leur souhait de pouvoir venir, mais de leur impossibilité à participer à cause d’un manque de temps ou n’ayant pas reçu l’information à temps.

Nous soulignons également la nécessité, pour celles et ceux souhaitant venir, d’apporter des instruments qui soient susceptibles d’être manipulés par des enfants – je me souviens d’ailleurs avoir maladroitement insisté là-dessus, laissant penser qu’il ne s’agissait de travailler qu’avec des enfants et que ces derniers seraient particulièrement peu soigneux. Les réponses des étudiant et des étudiantes nous amènent à découvrir que très peu disposent de plusieurs instruments de musique.

Partie II. La Création collective nomade aux Grandes Voisines

2.1 Ateliers aux Grandes Voisines

Joris Cintéro :

Le samedi 16 septembre 2023, après avoir récupéré une vieille guitare classique chez moi et la harpe électrique de Karine à Villeurbanne, nous nous rendons tous deux aux Grandes Voisines en voiture et arrivons en milieu d’après-midi, aux alentours de 15h30. Karine se gare sur le parking de l’entrée, à deux pas d’une sorte de guérite défraichie (vide ?) permettant de surveiller les allées et venues au centre d’accueil. C’est un peu loin du lieu où se déroulent les ateliers (il faut dire que la signalétique n’était pas très claire et que rien de l’extérieur n’annonce la Biennale Hors-Normes). Après un court appel téléphonique, Giacomo nous fait signe au loin de nous approcher et nous accueille.

Je rencontre pour la première fois les membres de l’Orchestre National Urbain, qui sortent alors d’une salle dans laquelle sont entreposés différents instruments. S’ensuit une visite « critique » rapide des lieux en compagnie de Giacomo. Nous découvrons un dédale de pièces, de portes, de couloirs et sommes informés rapidement de l’organisation du lieu. En effet, Giacomo connaît déjà bien l’endroit (l’Orchestre National Urbain est déjà intervenu dans les lieux) et a connu des tensions avec certains des acteurs et actrices qui y travaillent. Au cours de la visite, je comprends assez rapidement qu’il y a des difficultés de communication entre les acteurs (et leurs institutions respectives) quant à la gestion du lieu et qu’une partie des artistes présentes et présents dans le cadre de la Biennale Hors-Normes [BHN] ne sont pas « sur la même longueur d’ondes » que Giacomo.

J’ai l’impression d’un lieu labyrinthique qui peine à cacher les stigmates de son ancien usage (hôpital pour personnes âgées). Bien que certains couloirs soient bardés de peintures et d’œuvres en tous genres, que certains points extérieurs laissent percevoir une activité artistique (sculptures etc…), le lieu dégage une certaine froideur (néons, faux-plafond, peintures grisâtres, dalles fendues, etc…) typique des bâtiments administratifs, des maisons de retraite ou encore des hôpitaux. Certaines pièces paraissent un peu glauques et sentent l’humidité – c’est le cas de la salle de concert au rez-de-chaussée du bâtiment, qui se tient en lieu et place de l’ancienne chapelle du bâtiment. Pour ajouter à cette impression, Giacomo ajoutera durant la visite que les tables d’autopsie sont toujours présentes dans les sous-sols du bâtiment. On aperçoit au loin un stade de foot dont on peine à comprendre l’usage dans un hôpital gériatrique et des affiches présentant une installation qui doit s’y tenir. Je suis frappé à ce moment-là par la « valse » des clés qui accompagne cette visite, sensation probablement due à l’agacement dont fait part Giacomo vis-à-vis du fait qu’il soit nécessaire de fermer derrière soi « au cas où », « parce que certains réfugiés n’hésitent pas à se servir » ou parce que le matériel ne peut être surveillé en notre absence (et celle des membres de l’Orchestre National Urbain qui animent les ateliers).

Après un tour d’une bonne quinzaine de minutes où nous repérons où se déroulent les différents ateliers nous revenons au point de départ sous la sorte de barnum où l’équipe de l’Orchestre National Urbain nous avait accueilli un peu plus tôt. Il fait assez chaud, et Grégoire, le seul étudiant du CNSMDL ce jour-là, vient d’arriver.

Une fois la visite terminée, Giacomo souligne au détour d’une phrase la difficulté majeure de l’après-midi, difficulté que nous ne tardons pas à observer : personne ne s’est inscrit pour participer aux ateliers. Cette situation s’explique d’après lui du fait que les travailleuse et travailleurs sociaux intervenant sur le lieu n’ont pas relayé l’information aux usagers du lieu (en effet on n’a pas vu d’affiches pendant la visite et nous croisons des personnes travaillant sur le lieu qui ne sont pas au courant de la tenue d’ateliers musicaux), manque de communication s’expliquant lui-même par une brouille entre les porteurs de projet de la BHN et l’organisation du lieu – dont on apprendra un peu plus précisément, par la suite, la teneur. C’est donc sans aucun enfant/adulte, en dehors d’Omet – un usager du lieu qui n’est d’ailleurs pas initialement présenté/catégorisé comme un bénéficiaire du dispositif mais plutôt comme un membre à part entière de l’activité – que commence la journée.

En l’absence de public, les membres de l’Orchestre National Urbain ne se démontent pas et nous invitent à commencer à jouer, Karine, Grégoire, Omet et moi-même, en leur compagnie dans l’atelier sonore collectif (le laboratoire sonore de Giacomo).

2.2 L’atelier collectif « Laboratoire sonore » aux Grandes Voisines

Joris Cintéro :

Giacomo nous présente un atelier musical collectif similaire aux ateliers de groupe qui seront proposés par la suite au CNSMDL et à l’Université Lumière Lyon 2. Il s’agit d’une improvisation collective dirigée par un chef, officiant seulement par le biais d’un jeu de cartons colorés indiquant des intentions musicales particulières devant orienter le groupe improvisateur.

L’instrumentarium est le suivant :

– Instruments de « lutherie urbaine » : Spicaphone / Harpe-miroir [amplifiés]

– Instruments électroniques : (Korg monotribe/Kaosspad/Roland SP 404SX/MicroKorg)

– Pédales d’effet (Whammy avec Spicaphone)

– Microphone [amplifié]

– Instruments acoustiques (Caisse claire, guitare électrique, « baguettes chinoises » en guise de baguettes de batterie)

La console et les différents câbles qui permettent l’amplification des instruments ne sont pas utilisés comme moyens de jeu dans le dispositif.

Le jeu de cartons comprend 7 couleurs associées aux conventions décrites ci-dessus. À ce jeu de « code-couleur » s’ajoute la possibilité de faire varier le volume sonore du groupe improvisateur en signalant avec la main plus ou moins haute.

L’instrumentarium est ce jour-là disposé tout autour du chef ou de la cheffe. L’atelier se déroule dans une grande salle au lino vert, dotée de plusieurs baies vitrées (certaines occultées par des rideaux), donnant directement sur l’extérieur – permettant ainsi aux personnes qui passent de voir (et accessoirement d’entendre) ce qu’il s’y passe. Si elle n’est pas pour ainsi dire centrale dans l’architecture du centre d’accueil, cette salle se trouve néanmoins dans le passage des piétons et des voitures et donne sur plusieurs autres bâtiments – ce qui aura son importance pour la suite de la journée.

L’atelier démarre donc par le biais d’une explication de Giacomo qui en présente les différents aspects, mettant notamment l’accent sur le code couleur et les objectifs visés (travailler sur la matière sonore, libérer les éventuelles inhibitions de chacun, créer un espace d’égalité entre musicien·ne·s et non musicien·ne·s, etc…). Étant moi-même impliqué tout au long du dispositif, je ne sais pas tout à fait combien de temps chaque improvisation a duré. La seule chose que je sais c’est que les tours d’improvisation ont cessé une fois que tout le monde avait « cheffé » au moins une fois – certain·e·s répétant l’exercice plusieurs fois.

L’atelier débute. Tout le monde semble prendre beaucoup de plaisir à jouer de la sorte. Les remarques des personnes présentes tiennent essentiellement à la difficulté de se remémorer dans l’instant des conventions associées aux cartons colorés (j’ai dû attendre le 4ème ou 5ème tour pour m’aligner « correctement » sur les cartons), aux nuances proposées par le/la cheffe ainsi qu’au plaisir de jouer sur des instruments « exotiques » (la harpe-miroir et le spicaphone particulièrement). Presque chaque « tour » d’atelier se clôt par une discussion sur ce qui vient de se passer, discussion portant essentiellement sur des questions musicales (l’intention des chefs, les nuances etc…). Les premiers ateliers se passent « très bien » dans la mesure où il me semble que la majorité des personnes présentes sont rompues à l’exercice.

Durant les improvisations on voit parfois passer des groupes d’adultes, d’enfants, de parents qui pour certains s’approchent discrètement de la salle – feignant pour la plupart ne pas être vus. C’est au gré de ce flux qu’un homme d’une petite quarantaine d’années, accompagné de sa fille d’environ 5 ans se joignent à nous. Assez réservé, il déclare dès le début venir « pour sa fille », qui semble particulièrement heureuse et enjouée au moment où les membres de l’Orchestre National Urbain l’invitent à se joindre à l’improvisation collective. L’enfant participe à plusieurs « tours » d’atelier accompagnée par différentes personnes (qui la mettront sur un fauteuil pour qu’elle puisse jouer sur le Microkorg par exemple ou recadreront son jeu vis-à-vis des cartons colorés) et le père endossera le rôle du chef une fois – en plus de participer à quelques tours d’atelier lui-aussi. D’abord réticent au fait-même de participer (il comptait seulement regarder sa fille), il se joint à nous à la demande de Giacomo et se « détend » peu à peu, sans qu’il témoigne pour autant d’une forme de lâcher prise (que j’interprète par le fait que les participants se prêtent totalement au jeu et qu’ils se trouvent par moments dépassés par celui-ci). Le père et sa fille quittent la pièce après plusieurs tours d’ateliers, visiblement heureux d’y être passés.

Une fois la salle fermée nous passons dans la pièce adjacente dans laquelle se tient un atelier d’improvisation au violoncelle et de peinture.

2.3 Atelier violoncelle peinture aux Grandes Voisines

Karine Hahn, CNSMD de Lyon, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (11’19”- 11’44”)

Joris Cintéro :

L’atelier violoncelle-peinture est dirigé par Selim Penaranda (pour le violoncelle) et une personne (pour la peinture) dont j’ai oublié le nom (dont j’apprendrais par la suite qu’elle remplaçait Guy Dallevet, absent ce jour-là). Il se déroule dans une salle, grande mais assez encombrée de cartons, de peintures, de sculptures et d’objets divers.

L’organisation de l’atelier est assez simple. On a d’un côté Selim avec 3 violoncelles (un acoustique et deux électriques amplifiés) et de l’autre l’intervenante peinture avec un ensemble de feuilles, de peinture acrylique, de cartons pour l’étaler et de tenues de protection qui sont visiblement usées – la pièce semble utilisée très souvent pour réaliser des activités de ce genre, en témoignent les nombreuses peintures affichées aux murs et les tâches de peinture dans l’évier. Dans le même esprit que les productions qui suivront le reste de la semaine, ce dispositif consiste dans une interaction entre les groupes qui peignent et les groupes qui font du violoncelle. L’atelier se termine par des improvisations individuelles au violoncelle au départ d’un support peint par l’interprète.

Lucien 16’s (Sébastien Leborgne) sur les relations musique et peinture, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (3’48”-4’48”)

L’activité violoncelle dirigée par Selim s’organise toujours de la même manière.

1. Présentation de l’instrument et du dispositif.

2. « Tâtonnement » à l’instrument.

3. Improvisation dirigée avec code couleur. Cette activité nécessite au moins deux personnes

qui jouent, (dont Selim parfois) et une personne qui dirige.

Selim présente dans un premier temps le violoncelle en jouant quelques notes et soulignant de façon récurrente qu’il n’y a pas de bonne position pour en jouer, que l’essentiel c’est d’être à l’aise en jouant. Dans ce sens, il n’hésite pas à montrer des positions que l’on pourrait qualifier d’hétérodoxes vis-à-vis de la représentation commune du jeu au violoncelle qui est associée à une position dite « classique » (l’instrument se tient entre les jambes, les pieds à terre, le manche de l’instrument reposant sur l’épaule). Il met, à dessein, les pieds sur les bords du violoncelle, montrant qu’il est possible de procéder ainsi pour en jouer. Même chose du côté de l’archet qu’il propose de tenir de plusieurs manières différentes soulignant, comme il le fera plus tard au CNSMDL, que « ça peut se tenir comme une poignée de porte ». Il n’empêche pas, toutefois, les personnes présentes de tenir l’instrument et l’archet de façon « conventionnelle ». Une fois ce « rituel » de présentation accompli, il laisse les participants explorer sur le violoncelle tout en présentant la suite de l’atelier qui consiste en une improvisation avec une autre personne.

La personne qui « cheffe » durant l’atelier alterne au fur et à mesure de l’avancement de ce dernier. Le code utilisé est le même que dans l’atelier précédent.

De l’autre côté de l’atelier, on trouve la peinture, qui s’organise de façon tout aussi récurrente. L’encadrante présente la tâche à réaliser, c’est-à-dire peindre une toile en s’imprégnant de l’ambiance sonore créée du côté des violoncellistes et ceci à l’aide d’un bout de carton, permettant de réaliser, comme le montre l’encadrante, des formes circulaires pluri-colores. En somme il s’agit de verser quelques gouttes de peinture (une ou plusieurs couleurs) sur la toile, et d’étaler avec le support cartonné la peinture sur une feuille en réalisant des sortes de spirales.

Le lien entre les deux parties de l’atelier ne semble pas évident pour tout le monde, en témoignent, lors d’une pause dans le violoncelle où je jette un œil à l’autre partie de l’atelier, certain·e·s peintres ne prêtant aucun cas à la musique (ce qui n’est pas tout le temps vrai puisque les silences trop longs amènent les peintres à parfois gentiment râler de l’absence de musique pour peindre). Je prends quelques photos de l’atelier.

L’atelier se termine par une série d’improvisations individuelles sur le violoncelle, réalisées à partir d’un support visuel, c’est-à-dire la peinture réalisée plus tôt dans l’atelier. Personne parmi ceux et celles habitant le lieu ne viendra nous rejoindre durant le dispositif. Nous décidons de faire une pause après une petite heure de travail collectif.

Atelier violoncelle et peinture aux Grandes Voisines, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (5’45”-12’28”)

2.4 Atelier trombone aux Grandes Voisines

Joris Cintéro :

La pause est l’occasion de s’allumer une cigarette, de boire un peu d’eau et de discuter plus généralement des dispositifs proposés et de l’absence de public. Si l’ambiance est très amicale, je sens tout de même une forme de déception chez les membres de l’Orchestre National Urbain. Je me dis aussi à ce moment-là qu’en effet, mobiliser autant de monde sur deux jours pour si peu de public constitue une perte de temps et d’argent considérable. On disserte un peu sur le lieu, ses défauts (on y serait logé par « ethnie ») et sur le fait qu’en dehors de son esthétique hospitalière, on n’y semble pas si mal accueilli que ça. On mentionne l’existence d’un bâtiment dédié aux femmes seules, public difficile à convier aux activités selon Giacomo, ces dernières ayant vécu des parcours migratoires traumatiques. Tout le monde y va de sa petite anecdote, surtout celles et ceux qui connaissent déjà le lieu.

L’après-midi avançant, Odenson Laurent, jeune membre de l’Orchestre National Urbain joue quelques notes au trombone. Ces notes ont l’effet d’un appel. Plusieurs enfants se rapprochent, timidement d’abord puis de façon plus directe ensuite. Ils et elles veulent jouer et nous le font savoir. Giacomo et Sébastien se précipitent pour récupérer les trombones qui avaient été entreposés dans une pièce du bâtiment. La scène donne l’impression qu’on est pris de court, le « public » afflue enfin, il s’agirait de ne pas louper le coche.

Les étuis des trombones arrivent et sont posés à la va-vite à terre. Le moment est assez intéressant dans la mesure où nous nous mettons toutes et tous (qui ont participé des ateliers précédents) progressivement à « cadrer » cet atelier qui prend forme. Ici on désinfecte les embouchures à l’alcool, là on montre à un enfant comment s’attrape et se tient le trombone, à côté on fait patienter celles et ceux qui attendent leur tour.

Atelier de trombone aux Grandes Voisines, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (0’23”-0’56”)

Odenson prend la main de l’atelier, parle fort (il faut dire que les enfants sont nombreux et pressés de jouer) et donne à voir comment on souffle dans l’embouchure du trombone. La majorité des enfants y arrivent. Il propose une série d’exercices/jeux où il s’agit d’abord de souffler fort une fois. Les enfants s’exécutent avec succès, rient et réessaient sans attendre l’invitation d’Odenson. Le volume sonore augmente rapidement, les enfants semblent emballés par l’activité. Odenson propose ensuite de jouer avec la coulisse. Certains enfants font tomber la coulisse (il faut dire que dans certains cas, les trombones sont aussi grands que celles et ceux qui les jouent), ce qui entraîne les rires des autres et l’impatience de ceux qui attendent leur tour – certains viennent alors en aide à leurs camarades en tenant la coulisse. Les enfants semblent visiblement très heureux de l’expérience qu’ils viennent de vivre. De nouvelles têtes qui font leur apparition : plusieurs femmes commencent à arriver et certaines se penchent aux balcons pour voir ce qu’il se passe.

Rebelote, on nettoie les embouchures, on donne quelques informations aux enfants sur la façon de tenir le trombone (chacun y va un peu de son conseil), on fait patienter celles et ceux qui passeront après, on invite les femmes qui viennent d’arriver à tenter l’expérience. On se partage les rôles pour y arriver : Karine est par exemple invitée à convaincre une habitante des lieux de se joindre à l’exercice, ce qu’elle parvient à faire.

Il est intéressant de noter que si en dehors d’Odenson, personne ne « joue » du trombone (du moins personne ne se catégorise comme étant « tromboniste ») tout le monde s’autorise le fait de montrer aux enfants comment on souffle dans l’embouchure, comment réaliser le mouvement des lèvres permettant d’y arriver ou de montrer comment se tient l’instrument – par exemple dans l’entre deux à celles et ceux qui attendent ou directement à celles et ceux qui sont en train de participer à l’atelier.

Après plusieurs passages, l’atelier s’arrête et les membres de l’Orchestre National Urbain échangent avec les femmes et les enfants présents pour les prévenir de la journée du lendemain et de la poursuite des ateliers.

Photos des Grandes Voisines, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (2’37”-3’33”)

Partie III : le projet de Création Collective Nomade au CNSMD de Lyon

3.1 Les réunions dans le cadre du projet

Jean-Charles François :

Avant de commencer les ateliers de chaque journée, l’équipe de L’Orcherstre National Urbain a l’habitude de se réunir afin de (re-)définir le contenu de la journée à venir, à partir d’un bilan des actions qui ont directement précédées.

Giacomo Spica Capobianco et Sébastien Leborgne :

Premier temps, « Réunion d’équipe » :

Le directeur artistique (Giacomo Spica Capobianco) fait un point avec tous les artistes intervenants de l’Orchestre National Urbain. Ces réunions permettent d’évaluer les ateliers collégialement afin de faire évoluer le projet. Ces moments de discussion permettent d’échanger sur les évolutions, les contraintes, les difficultés rencontrées.

Afin de proposer le programme de la journée, un point préalable est prévu et permet de s’adapter aux situations vécues au jour le jour.

Deuxième temps, « Réunion d’équipe avec les stagiaires » :

Chaque matin un moment de discussion est programmé avec tous les stagiaires.

Ce moment et évidemment important étant donné qu’aucun niveau de sélection n’est requis au préalable, autant sur un plan technique que sur un plan social, les stagiaires vont être sujet à travailler collectivement.

Il est important que les uns aillent vers les autres pour une rencontre plus constructive vers une réflexion de création improbable.

L’intérêt est de faire comprendre au stagiaire qu’il est au service du projet au sein d’une création collective.

Tous les ateliers sont filmés.

Il est important d’avoir un support vidéo de chaque atelier afin que tous les membres de l’équipe de l’Orchestre National Urbain découvrent le travail de l’autre. Cela permet de faire évoluer le projet.

Jean-Charles François :

Par exemple, voici la description d’une telle réunion qui s’est déroulée lors de la deuxième journée d’ateliers au CNSMDL, le matin du 19 septembre 2023. Cette réunion regroupe l’équipe de l’Orchestre National Urbain et celle de la Formation à l’Enseignement de la Musique du CNSMDL.

Giacomo fait part des problèmes rencontrés au Centre d’accueil des Grandes Voisines. Il semble que les personnels encadrants du centre n’ont pas très bien organisé la venue du l’Orchestre National Urbain. Apparemment peu d’information a été donnée aux réfugiés, en conséquence il a fallu que les membres de l’orchestre se mettent à jouer dans la cour pour accueillir les personnes qui passaient et les inviter à participer. Ce sont surtout des enfants et les mères de ces enfants qui ont participé. En conséquence seulement un réfugié a pu venir participer aux journées de rencontre au CNSMDL. Giacomo résume les objectifs de la journée qui consiste à la possibilité de se prendre en main à partir d’éléments à travailler qui sont nouveaux pour les étudiants. C’est la raison pour laquelle ils n’ont pas le droit d’utiliser leur propre instrument. Pour Giacomo, on n’est pas là pour dicter des comportements mais pour se mettre en situation d’une recherche collégiale en vue de se projeter dans des pratiques à faire avec tout public.

3.2 L’atelier « laboratoire sonore » au CNSMDL

Jean-Charles François :

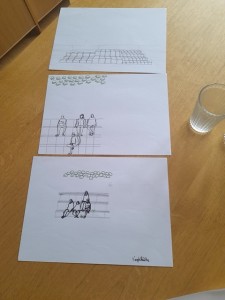

La séance du matin du 19 septembre 2023 se déroule dans la salle de musique d’ensemble qui comporte une estrade. Un large espace sur la scène est organisé avec une série de stations instrumentales (instruments traditionnels, simples instruments construits, instruments électroniques, voix amplifiée) comme décrit ci-dessus. Un espace en dehors de cette estrade est réservé à la danse. Les étudiants sont partagés en trois groupes. Ceux ou celles qui ne participent pas à la performance d’un groupe sont assis par terre ou sur des chaises en dehors de ces deux espaces.

La séance commence par un échauffement du corps de 10 minutes animé par Sabrina Boukhenous. Elle est membre de l’Orchestre National Urbain, comédienne, directrice d’acteur et technicienne son-lumière. Son rôle dans l’Orchestre est de prendre en charge le corps en mouvement et le spoken word. L’échauffement se déroule dans la bonne humeur et le plaisir de faire : frottements de mains, exercices de respiration, mettre en action les différentes parties du corps, sauter, etc.

Concernant le travail d’atelier de Sabrina Boukhenous, voici un extrait d’un atelier qui s’est tenu dans le cadre d’un projet similaire à celui qui est décrit dans ce document: « Du corps aux mouvements, du geste aux sons », Université Lyon III, 2024 :

Atelier de Sabrina Boukhenous. Extrait de la vidéo « Du corps aux mouvements, du geste aux sons » (9’30”-10’50”)

La première partie du matin (9h20-10h45) se déroule dans la salle d’ensemble, dans la configuration décrite ci-dessus. Les activités expérimentées lors des différents ateliers qui se sont tenus la veille (le 18 septembre) et qui ont été suivis par toutes et tous, sont maintenant regroupées dans un seul ensemble : jeu sur divers instruments, voix amplifiée et corps en mouvement. Il y a trois groupes d’une quinzaine de personnes qui se succèdent sur l’espace de l’estrade et utilisant aussi l’espace de la danse, pour expérimenter des situations avec une personne dirigeant à l’aide des cartons de couleur. Les temps de séquences de performance varient de 2 minutes à 4 minutes. Elles sont suivies à chaque fois d’une courte période (entre 4 et 10 minutes) pour exprimer des réactions, des sentiments ou proposer des actions, parfois soulever des questions importantes. À chaque fois la direction de l’ensemble et les différents rôles changent librement, les danseurs devenant instrumentistes, la voix parlée est assumée par quelqu’un d’autre, etc.

Laboratoire sonore au CNSMDL, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (17’25”-18’42”)

Un des aspects spécifiques du dispositif est la présence des textes écrits lors des ateliers, lus à haute voix à travers le microphone placé sur scène à cet usage. Selon les consignes données par Giacomo, la voix n’a pas à suivre les codes couleur, mais déroule son débit en solo, selon le choix de celle ou celui qui le lit. La difficulté principale est de pouvoir entendre clairement la voix parlée, soit que les protagonistes n’ont pas l’habitude du micro, soit qu’ils manquent d’assurance ou d’énergie, soit encore que le niveau sonore des instruments reste trop fort, le regard porté sur les cartons de couleurs ne permettant peut-être pas une écoute immédiate de ce que font les autres. Giacomo assez tôt dans la séance montre au micro comment la voix doit s’engager plus franchement. Lors de la période de jeu du groupe 3, à un moment donné, il est décidé de ne pas utiliser les codes couleur, mais de se baser uniquement sur la voix avec la nécessité de pouvoir comprendre le texte, la voix devenant le chef d’orchestre. Après avoir essayé cette idée, un court débat a lieu sur des notions d’improvisation : la nécessité de l’écoute, la question des réactions par rapport aux énergies en présence, par rapport aux propositions, l’idée de laisser la place aux autres, notamment au texte. À la fin de cette première partie de matinée, une situation est expérimentée avec 3 personnes à la voix lisant leur texte.

La présence des textes, donne à plusieurs reprises l’occasion de soulever la question de l’engagement physique (notamment par Giacomo) et vis-à-vis du sens qu’on met dans le texte. Il est bien sûr très difficile de s’engager de manière immédiate dans une activité qu’on fait pour la première fois, lorsqu’on ne sait pas où cela va mener. Mais la difficulté de l’engagement chez les étudiants provient aussi du fait qu’on n’adhère pas (encore) à quelque chose trop éloigné des valeurs esthétiques qu’on défend au quotidien dans le conservatoire. Les comportements induits par la musique savante européenne écrite sur partition impliquent à la fois un engagement profond des compositeurs dans leurs projets esthétiques, et au contraire un détachement assumé des interprètes appelés à jouer une diversité d’esthétiques. On pourrait dire que dans ce contexte, l’engagement de l’interprète ne se fait qu’au moment de prestation en public, dans une posture où, comme chez les acteurs de théâtre, l’engagement approprié est « joué ». Dans ce contexte, on n’a pas l’habitude de se lancer corps et âme dans n’importe quelle activité sans auparavant avoir pu mener une réflexion à son sujet, l’esthétique n’est donc pas un engagement mais un jeu. L’engagement des interprètes du secteur qu’on appelle « classique » se manifeste surtout vis-à-vis de la manière d’envisager la production sonore et par là, leur identité principale est tournée vers leur instrument ou leur voix. Le corps de l’être humain occidental tend à être déconnecté de la signification, le corps doit construire la signification par le biais de contextes particuliers, avec le risque de ne pas accéder à un état plus fondamental dans lequel le corps assume et croit en sa propre production de signification. Or il existe beaucoup de pratiques musicales (et de danse) où l’engagement des performers n’est pas séparé des conditions de production et où la signification est fondamentale dès le départ, c’est-à-dire à tous les niveaux de compétence. C’est le cas notamment des pratiques musicales de l’Orchestre National Urbain et au sein des actions qu’il mène dans les quartiers défavorisés.

Certains étudiants ont décidé d’être présents aux séances, mais de ne pas participer aux pratiques proposées et d’être là en observateurs. C’est une infime minorité, 2 ou 3 parmi la cinquantaine de présents. Giacomo avait bien spécifié qu’il était permis d’avoir cette attitude, qu’il n’y avait pas d’obligation à participer à l’action. Pourtant l’un d’entre eux a rejoint le groupe actif au moment où ont été essayées des improvisations non basées sur les codes couleur et sans la présence d’un chef, en suivant les évolutions d’un texte ou en se laissant influencer par la danse. Il a pris la guitare électrique posée à l’horizontal, l’a accordée selon la norme et s’est mis à la jouer dans la position habituelle du jeu à la guitare.

Pour la danse, les termes de « mouvements du corps » sont souvent utilisés pour bien marquer qu’il s’agit d’une part de déplacements libres dans l’espace et d’autre part qu’il n’y a pas une ambition artistique à caractère technique qui empêcherait la participation immédiate de toute personne présente. La danse n’est pas utilisée pendant la première partie du groupe 1, puis petit à petit prend plus d’importance. Très vite on voit la nécessité pour le chef ou cheffe de voir la danse (autant que d’écouter les instruments) pour influencer les décisions de changement de couleur. Avec le groupe 3 (après l’expérimentation de suivre le texte) il est décidé que la musique soit influencée par la danse plutôt que de suivre les codes couleur. Comme dans le cas du texte, cet essai suscite un débat sur les rapports danse-musique : sont abordées les questions de l’imitation en miroir, des conditions de suivi collectif des musiciens, du risque de l’empire d’un domaine artistique sur un autre et de la nécessité d’une communication qui circule. Une idée est proposée : une improvisation où tous ces axes de travail se mélangent.

Concernant la présence d’une personne qui dirige avec les cartons de couleur, la pratique effective soulève au fur et à mesure plusieurs questions. Un des aspects importants est qu’à chaque séquence de jeu, il y a une nouvelle personne qui dirige, il n’y a donc pas l’écueil du développement de « spécialistes » de cette activité, et il y a une distribution démocratique des différents rôles. Mais ce dispositif précisément tend à renforcer la représentation générale qu’ont les personnes présentes du pouvoir dominateur du chef d’orchestre. Aussi, ceux et celles qui en assument le rôle, ont tendance à surinvestir le pouvoir qui leur est donné : il ne s’agit pas seulement de montrer des codes couleur et d’indiquer des niveaux d’intensité sonore, il s’agit par des attitudes corporelles exagérées de faire passer des informations aux instrumentistes pour qu’elles soient respectées, on est rapidement dans une situation similaire au « sound painting ». Ce surinvestissement de et sur la personne du chef, résulte dans la domination de l’œil sur l’oreille, avoir à regarder constamment le chef empêche de se concentrer à la fois sur sa propre production et sur l’écoute de la production des autres.

La dualité oralité-écriture est un élément très important qui se joue dans le contexte du CNSMD et des formes musicales qui en définissent les contours. Mais l’enjeu paraît tout à fait différent s’agissant de contextes dans lesquels toute personne (quel que soit son niveau de compétences et son origine sociale) peut accéder de manière quasiment immédiate à des pratiques musicales artistiques. Dans ce cas, il convient pour y parvenir de manière convaincante d’inventer des mécanismes très précis. Vers la fin de cette première partie de matinée, Giacomo rappelle le contexte pédagogique du travail en cours : la difficulté est de faire des choses dans des contextes de culture défavorisés, ou dans le cas de la rencontre entre différentes cultures. Comment construire des activités qui dès le début offrent la possibilité de se confronter à des enjeux fondamentaux mais de manière accessible, comment faire construire par celles et ceux qui participent leurs propres situations significatives. L’accès à des comportements actifs priment au début sur toute considération de qualité artistique ou de comportements normalisés. Les codes couleur et la présence d’une personne qui les manipule pour donner une forme à la performance assurent dans tous les contextes un accès rapide à une pratique effective, dans laquelle les enjeux artistiques ne sont pas du tout réglés, mais qui pourtant sont déjà inscrits dans le contenu de l’action.

3.3 L’atelier Human Beat-Box

Joris Cintéro :

La journée du 16 septembre (aux grandes Voisines) se clôt par le biais de l’atelier de Sébastien Leborgne (Lucien16), centré sur le Human beat-box. Sébastien est membre de l’Orchestre National Urbain et artiste rap, spoken word.

L’atelier se déroule dans une salle à l’intérieur du bâtiment. La salle est particulièrement petite et se trouve dans le passage d’un couloir, en face de plusieurs ascenseurs : il y a un peu de passage.

L’atelier mobilise assez peu de matériel : quelques feuilles de papier, une console, un looper, un micro ainsi qu’une enceinte permettant d’amplifier le tout.

Sébastien décrit le déroulement de son atelier. Il commence par expliquer le principe du Human beat-box. Pour ce faire, il dessine sur une feuille plusieurs instruments. On voit une grosse caisse, une caisse claire ainsi qu’une cymbale charleston. Il montre directement le son qui peut être associé à chacun des éléments dessinés sur la feuille en les pointant du doigt. Il met ensuite en pratique ce qu’il dit en enregistrant une boucle de beat-box.

Par la suite il demande aux participants de l’atelier (qui sont essentiellement des membres de l’Orchestre National Urbain et du CNSMDL) de réaliser une boucle eux-mêmes. Durant les ateliers un groupe de 3 enfants s’arrête pour écouter ce qu’il se passe. Sébastien les invite à essayer à leur tour de produire une boucle avec le looper. Les enfants rient semblent gênés mais s’exécutent néanmoins. Il en profite pour leur demander s’ils sont disponibles le lendemain pour participer à l’atelier. Cet atelier se déroule dans un temps particulièrement limité au regard des précédents, donnant à voir la plasticité du dispositif mis en œuvre par les membres de l’Orchestre National Urbain – ainsi que les difficultés, visiblement, régulières auxquelles se heurte le collectif.

Jean-Charles François :

Pendant la deuxième partie de la matinée du 19 septembre (au CNSMDL), j’ai assisté à un atelier de « Human beat-box » animé par Sébastien Leborgne (Lucien 16’s).

L’agencement technique du studio au CNSMDL consiste en un micro pour amplifier la voix du soliste, avec une machine qui permet l’échantillonnage des sons produits et la mise en boucle, pour créer des rythmes répétitifs, avec possibilité de superposer les échantillonnages de productions vocales. Plusieurs micros sont à disposition pour pouvoir enregistrer plusieurs voix en même temps.

L’introduction par Sébastien définit le contexte de production de rythmes par l’imitation vocale de sons de batterie (beat box) sur lesquels on va pouvoir parler un texte.

La première expérimentation concerne l’imitation à la voix de sons de grosse caisse, de charley, de caisse claire, et de les enregistrer pour les mettre en boucle. On crée une boucle sur laquelle les participants peuvent ajouter une autre production vocale pour former une nouvelle boucle.

La situation suivante décrite par Sébastien concerne a) l’élaboration d’une boucle rythmique avec 4 vocalistes ; b) puis le placement du texte sur cette structure rythmique. Sébastien dit que les étudiants doivent réaliser cette tâche en complète autonomie, il n’est là que pour répondre à des questions éventuelles. La réalisation de la boucle se fait assez facilement sans qu’il y ait beaucoup de temps pour essayer plusieurs exemples. L’ajout du texte sur la boucle inventée pose plus de problème, car les participants lisent leur texte sans inflexions rythmiques, indépendamment du contenu de la boucle. Sébastien suggère que la boucle qui accompagne le rythme du Human Beat box corresponde au caractère du texte et non l’inverse : « vu que ce texte est un rêve », la boucle doit refléter cette atmosphère.

Nouvel essai d’élaboration d’une boucle beat box à cinq voix superposées. Une étudiante dit son texte sur la boucle. Elle tente de faire corresponde son texte au caractère rythmique de la beat box. Sébastien fait remarquer que l’enjeux principal n’est pas de correspondre au rythme de la boucle, mais de « s’imposer sur le rythme ». Le spoken word consiste à ne pas se soumettre au rythme de base, mais d’être guidé par l’émotion juste et vraie. L’étudiante refait la lecture de son texte sur la boucle, mais s’arrête assez vite.

Quelqu’un demande s’il est possible de chanter le texte. Réponse de Sébastien : « tu peux faire ce que tu veux ». Une étudiante essaie alors de parler son texte et de le chanter en partie.

En observant cet atelier, il apparaît clairement que le problème principal des étudiants du CNSMDL dans ce projet se trouve dans cette activité très nouvelle pour eux et elles d’avoir à écrire un texte et surtout de le parler avec un accompagnement rythmique.

Atelier Human beat box au CNSMDL, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes »(13’25”-14’29”)

3.4 Restitution du travail des ateliers dans la cour du Conservatoire.

Jean-Charles François :

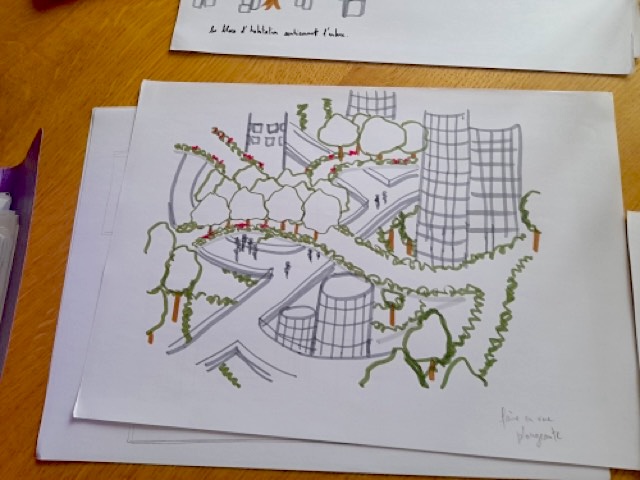

Dans l’après-midi du 19 septembre, une restitution du travail réalisé dans les ateliers a été proposée à l’ensemble de la communauté du CNSMDL, dans la cour intérieure juxtaposant la salle de concert. Un dispositif de diffusion des sons amplifiés avait été installé et l’espace était organisé de manière similaire à ce qu’on avait eu dans la salle de musique d’ensemble, une combinaison regroupée d’instruments autour d’une voix, un espace pour les mouvements de danse et les productions de peinture exposées à même le sol. Le public (peu nombreux en dehors des participants eux-mêmes) était assis sur les marches devant le bâtiment de la salle de concert.

Les trois groupes proposent des performances dans lesquelles il y a des musiciens, des danseurs et des « déclameurs » de texte avec souvent un changement de rôle au milieu. Dans l’attitude des performers, il y a un effet de compensation du fait que la production encore trop expérimentale ne correspond pas aux critères d’excellence artistiques en usage au CNSMD. Il s’agit semble-t-il de montrer a) le plaisir de faire une activité non conventionnelle, b) d’accentuer le côté énergique de l’expérience, c) de montrer qu’on est dans une situation de divertissement dans laquelle on peut se contenter de n’être engagé qu’à moitié et d) parfois de faire ressortir le caractère ironique par rapport à cette situation d’inconfort. Il n’y a pourtant aucune agressivité dans ces attitudes vis-à-vis de ce qui a été proposé, mais plutôt un problème de positionnement vis-à-vis de la communauté dans laquelle la restitution est proposée.

Dans le groupe 2, un chef très « compositeur » développe une forme qui met en scène des éléments dans une sorte de narration qui permet au texte d’émerger. Grâce à ce savoir-faire « maison », on se rapproche plus de ce qui pourrait éventuellement être accepté par l’institution comme artistiquement valable.

Restitution dans la cour du CNSMDL, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (20’35”-22’46”)

Lors de cette restitution, à un moment donné, une professeure du CNSMD est venue dans la cour pour manifester avec véhémence son désaccord avec ce qui était proposé et notamment le niveau sonore de l’amplification qui l’empêchait de faire cours.

En dehors de l’équipe de la FEM, partenaire du projet, aucune représentation de la direction du CNSMD n’était présente lors de cette restitution. Le directeur est pourtant très favorable au développement de ce type de projet.

3.5 Journée de bilan du projet le 10 octobre au CNSMD de Lyon

Jean-Charles François :

Une journée de bilan du projet a été organisée au CNSMD de Lyon avec les personnes qui ont participé en tant qu’encadrants du projet et les étudiants de la FEM.

A) Réunion de bilan des encadrants de l’Orchestre National Urbain/Cra.p

et du CNSMD de Lyon

La matinée a commencé avec une réunion de l’équipe d’encadrants, pendant que les étudiants et étudiantes se sont réunies séparément dans des petits groupes 4 ou 5 pour préparer ce qu’ils allaient dire lors de la séance générale de retour d’expérience. Étaient présents à la réunion de l’équipe : pour le Cra.p, Giacomo Spica Capobianco et Sébastien Leborgne ; pour le CNSMD Karine Hahn, Joris Cintéro, Guillaume Le Dréau ; et moi-même, Jean-Charles François en tant qu’observateur extérieur pour PaaLabRes.

Voici en vrac les questions posées lors de la réunion :

- Quels sont les aspects formatifs du projet pour les étudiants et à travers quelles problématiques ?

- Quels sont les enjeux du projet ?

- Penser l’après projet : d’autres partenariats avec l’Orchestre National Urbain ou d’autres cadres ?

Les étudiantes et étudiants ont eu à se confronter de manière pratique à des enjeux musicaux pensés dans une continuité avec des contextes sociaux et politiques. Ils et elles ont dû manipuler, fabriquer des sons dans des situations de transversalité et de transdisciplinarité, c’est-à-dire en se confrontant à des matériaux musicaux inconnus, à envisager des pratiques impliquant plusieurs domaines artistiques simultanément, et à rencontrer des cultures différentes de leur environnement social et artistique. Leurs représentations esthétiques ont été remises en question par ces diverses approches. Les aspects pédagogiques du projet étaient centrés sur l’expérimentation de pratiques musicales ouvertes à tous et toutes quelles que soient les capacités, sur l’invention de dispositifs en vue de la rencontre avec l’altérité. Les deux questions essentielles ont été : comment faire faire de la musique ensemble avec tout public ? Et qu’est-ce que c’est exactement de monter un projet dans des lieux et des circonstances déterminés ?

Deux réflexions critiques apparaissent dans le cours de cette réunion :

- Le problème de la valse des étiquettes prévalentes dans chaque milieu culturel qui classifient une fois pour toute les pratiques, soit pour les porter aux nues, soit plus souvent pour les considérer comme non digne d’intérêt, soit encore pour les rationnaliser pour mieux les contrôler dans l’ordre dominant des choses. Comment dans les rencontres transversales, trans-esthétiques, envisager des situations où une certaine indétermination des matériaux va pourvoir faire émerger des terrains esthétiques nouveaux et communs aux diversités en présence ?

- Le problème du tourisme intellectuel et artistique est prévalent aujourd’hui dans beaucoup de programmes d’enseignement supérieur au nom de l’accès à la diversité du monde. Les expériences de cette diversité se multiplient dans le cours d’une formation sans qu’il y ait assez de temps pour approfondir les contours d’une seule situation. L’enrichissement culturel va souvent de pair avec une incompréhension des enjeux majeurs des diverses pratiques. Comment dans des situations de temps limités sortir de cette difficulté ?

L’Orchestre National Urbain a comme cahier des charges le « tutorat », il est ouvert en permanence à des demandes de formation et de développement de projets ou de lieux.

B) Bilan avec les étudiantes et étudiants du CNSMD

Chaque groupe d’étudiants présente tour à tour les conclusions de leur réflexion. Le groupe d’étudiantes et étudiants ayant été présent aussi à l’Université Lyon II prendra la parole en dernier. Dans l’ensemble la tonalité des retours est en très grande majorité très positive, les objectifs artistiques, sociaux et politiques d’une telle action sont bien compris et les mises en pratiques ont été vécues de manière significative. Voici les différents éléments qui ont été exprimés :

- L’idée de désacraliser l’instrument de musique. L’instrument n’est plus considéré comme une entité spécialisée, mais plutôt comme un objet comme un autre susceptible de produire des sons. L’accès immédiat de tous à la production sonore permet une mise en situation de tous les enjeux présents dans la pratique musicale, que ce soit du côté des techniques de production que des questions artistiques. La nécessité de produire une musique à partir de matériaux qu’on ne maîtrise pas au premier abord permet de sortir des logiques d’expertise et met tous les participants à un niveau égal de compétences. Pour un des étudiants, on est proche des démarches de l’art brut et de Fluxus. Cela devrait permettre les rencontres effectives entre participants d’origine différente. Les instruments bricolés (ou le bricolage des instruments) permettent d’envisager une façon différente de considérer la matière sonore, le timbre, l’utilisation de sons généralement considérés comme étrangers au monde de la musique.

- Déclamer un texte avec les instruments. Cet aspect est sans doute l’élément le plus difficile à réaliser pour des spécialistes de musique instrumentale. Le « Human beat-box » est vécu comme l’activité qui suscite le plus l’invention de matières sonores par le biais de simples rythmes.

- L’improvisation à partir de consignes simples à réaliser. C’est ce qui rend possible d’être maître de sa propre production. C’est un moyen de s’approprier l’improvisation de manière décomplexée. Cela crée une dynamique de la production immédiate découplée des préoccupations de ne jouer que ce qui est complètement maîtrisé.

- Les logiques de l’amplification sont ce qui est le plus mal connu des étudiants du CNSMDL, cette première approche a été très appréciée.

- Le rôle de la direction d’orchestre : il faut oser assumer ce rôle pour contrôler la forme générale d’une improvisation, dans les perspectives de construire une composition instantanée. Pour une partie des étudiants/étudiantes, la présence du chef est un obstacle à l’improvisation qui implique une responsabilité individuelle et demande à être abordée de manière moins urgente pour permettre l’établissement de dialogues sans passer par l’autorité du chef ou de la cheffe.

- L’idée de faire des choses immédiatement avant toute réflexion est un élément important des pratiques qui ont été proposées. Il y a l’urgence de se mettre à faire des choses sans se poser de questions, de faire ce qu’on ne maîtrise pas encore avant d’envisager les moyens à employer pour y arriver.

- Un aspect important du projet est d’encourager la participation du public, comme ce qui s’est passé à la fin du concert de l’Orchestre National Urbain (à l’Université Lyon II) où tout le monde s’est mis à danser dans l’amphithéâtre de l’Université.

Parmi les problèmes soulevés par le projet, certains ont noté une organisation du temps qui a paru parfois trop lente et parfois trop courte. L’ennui ou la frustration est à l’origine d’une certaine fatigue. Il y a une inquiétude au sujet de la notion de « travail », induit par cette situation d’immédiateté du faire qui peut instiller l’idée d’une dévaluation très forte de la notion d’art. Une étudiante fait part de sa frustration devant les niveaux d’amplification trop forts et l’absence de sons consonants, qui résultent en une grande fatigue chez elle. Plusieurs personnes ont noté l’absence de relations entre l’atelier de peinture et la musique.

Le problème de la restitution dans la cour du Conservatoire a fait l’objet d’un vif débat. La situation allait complètement à l’encontre de la culture dominante de l’institution vis-à-vis d’une grande exigence d’excellence dans toute prestation. En plus la restitution utilisait des moyens de production musicale très peu en usage au sein de l’institution, dans un style indéfini par rapport aux contextes en vigueur. Les niveaux d’amplification rendaient impossible d’ignorer cet évènement dans les moindres contours du Conservatoire. Les étudiants étaient donc placés devant l’obligation de faire quelque chose qui allait entrer directement en conflit avec la communauté alentour et qui risquait de les disqualifier. Beaucoup des participants se demandent si cette idée de restitution était vraiment nécessaire à la conduite générale du projet. Les étudiants ont dû faire face aux nombreux commentaires ironiques de leurs collègues présents à la restitution. Une phrase a été retenue à ce sujet : « Les ploucs de la cour ! ». D’autre termes avaient été prononcés comme celui de « dégénérés » aux connotations historiques plus inquiétantes. Une médiation était peut-être nécessaire auprès du public avant la restitution en vue d’expliquer la situation et son contexte pédagogique.

Joris Cintéro, CNSMD de Lyon, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (22’50”-23’44”)

Dans les réponses apportées par les membres de l’encadrement du projet la nécessité de rendre public une activité peu commune dans les pratiques du Conservatoire reste d’une importance capitale, ce n’est pas une question générale qu’il conviendrait de balayer sous les tapis de l’anonymat, mais quelque chose qui a besoin d’être mise « sur la table » des réflexions actuelles sur l’art et de sa transmission à tous les publics.

Pour Giacomo la restitution au CNSMD n’était pas prévue au départ, mais l’impossibilité d’avoir tous les étudiants présents à Lyon II pour la restitution générale du projet a changé la donne. Il comprend la frustration des personnes présentes au niveau « art », mais il convient de déplacer le problème du côté de la légitimité des activités proposées. Pour lui, la question est de savoir comment les institutions d’enseignement de la musique vont mettre en place des dispositifs en vue d’ouvrir leurs activités à des personnes n’ayant aucun accès aux pratiques. Il fait remarquer que le problème le plus évident dans son travail au sein des diverses institutions dans lesquelles il développe ses projets, c’est l’attitude souvent négative des personnels de l’encadrement, professeurs, animateurs, travailleurs sociaux, etc. Ceux-ci défendent leur pré carré et ont souvent une attitude qui consiste à penser que les personnes placées sous leur autorité doivent se plier à leur propre mode de pensée. S’ils ne sont pas impliqués directement dans le projet, le déroulement du projet est fortement menacé. La connaissance effective d’un projet par l’institution d’accueil dans sa totalité est un élément essentiel pour commencer à faire vivre une idée.

Lorsque les animareurs culturels sont bien disposés envers les projets de l’Orchestre National Urbain, les choses se passent de manières très positives. Voici un exemple d’un commentaire de Khadra Hamyani, aide éducatrice au « Forum Réfugié », lors de la participation de jeunes réfugiés à un projet développé par le Cra.p à l’Université Lyon III en 2024 intitulé « Du Corps aux mouvements, du geste aux sons »:

Khadra Hamyani, extrait de la vidéo « Du corps aux mots, du geste aux sons » (2’37”-5’34”).

Karine Hahn rappelle qu’il y eu d’une part une visite de Giacomo l’année d’avant la réalisation du projet a été l’occasion de présenter en détail les contours et enjeux du projet, d’autre part une page de présentation du projet et de ses objectifs a été distribuée peu de temps avant sa réalisation. Dans un contexte où souvent les personnes impliquées ne comprennent pas de la même manière les termes d’un projet, ou même il peut arriver qu’elles comprennent exactement le contraire de ce qui est proposé, toute médiation semble peu utile pour éviter l’expression conflictuelle. Ce qui compte par contre, c’est l’affirmation par l’action d’une légitimité.

Joris Cintéro souligne la difficulté qu’ont les institutions à questionner par des enquêtes leurs propres manières de fonctionner, notamment en matière de recrutement des personnes présentes. La dernière enquête sur la composition sociale des étudiants du CNSMD de Lyon date de 1983[1], elle a montré qu’il y avait la présence de 1% d’enfants d’agriculteurs et 2,8% d’ouvriers, etc.

La question de la restitution s’inscrit dans les divers contextes de difficultés par rapport à l’administration générale des institutions et aux personnes qui y travaillent.

Une étudiante présente à l’Université Lyon II note qu’au début du premier jour, personne n’était présent disposé à travailler avec l’Orchestre National Urbain, il n’y avait pas eu de publicité de la part de l’institution d’accueil, pas de soutien. Il a fallu faire des efforts immenses pour rameuter 5 personnes disposées à s’impliquer.

Pour Giacomo, la résistance de l’Université dans ce projet est évidente, il n’y a pas de professeurs impliqués, rien n’avait été fait pour faciliter les choses. On a l’impression que parce que ça ne coûte pas d’argent, il faut que ça se casse la gueule. Le soir du premier jour se pose la question de savoir s’il convient de continuer le lendemain. La réponse est définitivement qu’il faut absolument continuer, il faut persister et jouer avec la situation.

Pour Joris, 5 ou 6 participants sur 29500 étudiants on est loin du compte dans le domaine de la culture.

Sébastien Leborgne décrit en détail le fonctionnement des Grandes Voisines, avec la présence de 415 réfugiés hébergés, beaucoup de femmes et d’enfants.

Karine décrit le démarrage aux Grandes Voisines : tout est prêt à 10 heures du matin, le setup technique est en place, l’équipe prête à travailler, mais personne n’est là pour participer. Mais cette préparation garantit d’être pris au sérieux, l’équipe est là, devant personne, avec le même sérieux que s’il y avait des gens présents. Petit à petit les gens passent par là, ça se met en branle, ça existe, ça marche de toute façon.

Dans le courant de l’après-midi, une vidéo de 11 minutes montre de manière fragmentée ce qui s’est passé aux Grandes voisines. Un des segments qui frappe particulièrement est un quatuor de trombones composé de trois enfants et une mère jouant et en même temps évoluant dans des mouvements corporels d’une grande cohérence collective.

Dans les diverses réponses aux préoccupations des étudiants par les personnes de l’encadrement du projet, on notera les choses suivantes :

- Concernant la question de la nécessité d’un faire immédiat rapidement mis en place, au prix d’un contrôle de qualité, Giacomo souligne que la plupart du temps, les projets qu’il mène dans les différents contextes se déroulent dans des temporalités très limitées, le passage du groupe est souvent éphémère. Ici le faire doit absolument précéder la théorie.

- La question du long terme est abordée en mettant l’accent sur l’existence du Cra.p comme centre de pratiques, comme lieu de formation permanente, avec aussi l’objectif de permettre à des personnes issues des quartiers défavorisés d’accéder à des programmes diplômants d’enseignement supérieur.

- Le choix des instruments utilisés fonctionne sur deux plans : d’une part, il faut permettre une première approche pratique de jeu sur des instruments réputés pour demander des années de travail ; jouer de manière immédiate du trombone et du violoncelle peut susciter l’envie d’apprendre à jouer ces instruments sérieusement. Et d’autre part donner aussi accès à des matériaux qu’on peut manipuler facilement au premier abord. Giacomo donne l’exemple de la guitare électrique à six cordes qui nécessite de montrer comment on en joue, alors que le « spicaphone », instrument qu’il a construit avec une seule corde donne un accès plus immédiat à une pratique effective.

Au sujet de l’accès de tout public aux pratiques musicales, Giacomo rapporte l’histoire d’une mère, lors d’une performance donnée par son fils, qui pleure en disant « je ne savais pas que mon fils pouvait avoir le droit de faire de la musique ». Dans des pans entiers de population, les gens pensent que l’accès à des pratiques artistiques leur est complètement interdit. La question des droits culturels est essentielle. Karine remarque le manque de lieux ouverts aux pratiques : où sont les espaces existant hors « formations structurées » ou écoles spécialisées dont l’accès est limité ? En dehors du Cra.p, il y a un manque crucial.

Photos du projet au CNSMDL, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (13’08-13’56”)

Partie IV : Le projet de Création Collective Nomade

à l’Université Lumière Lyon II

4.1 Matinée du 21 septembre à L’Université Lyon II

Jean-Charles François :

La session du matin du 21 septembre 2023, se déroule au sein de l’Université Lumière Lyon II (sur les quais du Rhône) dans l’espace où sont exposées des œuvres d’art dans le cadre de la Biennale Hors Norme et dans le grand amphithéâtre.

Étant donné les difficultés rencontrées aux Grandes voisines, au dernier moment 20 réfugiés adolescents (tous masculins) du Centre d’hébergement du 1er arrondissement de Lyon ont pu venir participer à cette matinée et à la restitution du lendemain en fin d’après-midi. Ils ne pouvaient être là que pendant une heure et demie (10h.-11h.30) étant donné les règles strictes du Centre concernant les repas. Trois étudiantes et un étudiant du CNSMD étaient présents de manière volontaire. Des étudiants de Lyon II et des visiteurs de l’exposition de la BHN pouvaient participer aux ateliers, mais cela a été un phénomène très marginal. Giacomo m’a fait part de ce qui s’était passé la veille (le 20 septembre), où un certain nombre d’étudiants de l’Université Lyon II avaient participé aux ateliers, au gré de leur passage dans la salle d’exposition. Ceci malgré le fait qu’aucune publicité n’avait été faite auprès des étudiants. Leur participation dépendant de leur passage dans l’espace des activités et de leur intérêt éventuel pour ce qui était proposé.

C’est un aspect qui arrive souvent aux actions menées par Giacomo et l’Orchestre National Urbain : s’ils sont souvent invités officiellement à développer leurs projets dans une institution, des obstacles ne manquent pas de se manifester de la part des personnels internes à l’institution. Les raisons de ce manque de coopération s’expliquent soit parce que ce qui est proposé vient empiéter sur des prérogatives installées, soit qu’on ne voit pas d’un bon œil la présence de personnes étrangères à l’institution (ou à son public habituel). Dans tous les cas, l’attitude de l’Orchestre National Urbain est de s’installer dans un espace donné et de susciter l’intérêt des personnes qui s’y trouvent ou qui passent par là.

Voici les commentaires d’une étudiante de la Formation à l’Enseignement du CNSMD de Lyon qui a particpé à un projet similaire de l’Orchestre National Urbain en 2024 à l’Université Lyon III intitulé « Du corps aux mouvements, du geste aux sons »:

Marie Le Guern, étudiante en formation à l’enseignement, CNSMD de Lyon, extrait de la vidéo « Du corps aux mouvements, du geste aux sons » (8’47”-9’07”)

4.2 Les ateliers

Jean-Charles François :

Étant donné le temps limité par la présence des jeunes réfugiés, l’organisation des ateliers a été limitée à 15 minutes. Cela permettait à 5 groupes de participer à 5 ateliers l’un après l’autre, puis un regroupement général des participants dans l’amphithéâtre de 15 minutes. Cette organisation n’a pas été complètement réalisée dans le temps imparti, chaque groupe n’a participer en fait qu’à 4 ateliers (parmi les 6 proposés) avant la séance dans l’amphithéâtre.

6 ateliers proposés étaient (comme au CNSMD):

a. Danse.

b. Violoncelle.

c. Trombone.

d. Beat box.

e. MAO.

f. Laboratoire sonore.

g. Peinture.

Ateliers à l’Université Lyon II (MAO, Human beat box, violoncelle, trombone), extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (23’58”-26’10”)

Les ateliers se déroulaient dans le grand espace de l’exposition BHN et dans deux espaces adjacents. Le principe était exactement le même que celui décrit plus haut, avec pratique immédiate des matériaux et utilisation des codes couleur. Il s’agit des mêmes mises en situation déjà décrites auparavant, inutile donc de les décrire en détail.

Du fait du temps limité et du nombre déséquilibré entre le groupe du Centre d’hébergement et les autres participants, peu d’interactions entre les différents publics ne pouvaient avoir lieu lors de cette matinée. Certains groupes n’étaient composés que de membres du groupe de réfugiés. Dans le cas de l’atelier peinture, j’ai pu observer une situation de deux grandes feuilles de papiers juxtaposées sur lesquelles dessinaient deux groupes complètement séparés : le premier groupe n’était composé que de réfugiés masculins noirs Africains, le deuxième seulement d’étudiantes blanches Françaises.

La situation de disponibilité limitée du groupe du Centre d’hébergement demandait absolument que la matinée soit centrée principalement sur l’accueil approprié et l’organisation des activités des réfugiés, les autres participants ayant eu d’autres opportunités de participer dans des temps plus longs à tous les ateliers et situations de performance en grand groupe. De ce point de vue, le dispositif proposé a remporté un très grand succès auprès du public visé. Les réfugiés se sont engagés dans les diverses mises en pratique proposées dans les ateliers avec un grand intérêt et une énergie considérable. Une des forces de l’équipe de l’Orchestre National Urbain/Cra.p est la capacité à s’adapter de manière immédiate à toutes les situations possibles, à faire face aux aléas des réalités techniques, institutionnelles, humaines, à contourner tous les obstacles sans pour autant mettre les personnes dans la situation de ne pas respecter les règles clairement établies et sans compromettre la façon d’envisager leurs propres pratiques.

Atelier trombone à l’Université Lyon II, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (26’52”-27’54”)

4.3 L’atelier « Laboratoire sonore » dans l’amphithéâtre à l’Université Lyon II

Jean-Charles François :

Le regroupement de tout le monde dans l’atelier « Laboratoire sonore » animé par Giacomo Spica Capobianco dans le grand Amphithéâtre, dans une situation tout à fait similaire à celle décrite dans la journée du CNSMDL, a été l’occasion d’observer plusieurs nouveaux phénomènes. Si le système des codes couleur a très bien fonctionné pendant cette matinée comme élément commun à tous les ateliers, son utilisation dans le regroupement des diverses activités dans l’amphithéâtre a été moins évidente. On avait là affaire à des représentations culturelles différentes : on peut spéculer que contrairement aux étudiants du CNSMDL, les jeunes Africains avaient rarement fait l’expérience d’un travail avec un chef d’orchestre. La plupart d’entre eux jouaient sans prendre en compte les indications données par les codes couleur, le plaisir d’une activité très nouvelle les centrait sur leur propre production. Par contre, certains d’entre eux ont éprouvé un grand plaisir à se trouver dans le rôle du chef, dans l’idée de pouvoir en quelque sorte sculpter la pâte sonore. Dans le cas d’un très jeune réfugié qui a dirigé à deux occasions (sur les deux jours), on a pu observer un progrès certain dans sa manière de déterminer la forme de la prestation. Les pratiques visuelles de respect d’une organisation écrite ne sont pas forcément présentes dans les représentations qu’on peut avoir des pratiques musicales. Comment résoudre la rencontre de la diversité des conceptions de la communication orale (aurale) et de sa structuration éventuelle par des représentations visuelles ?

Laboratoire sonore à l’Université Lyon II, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (34’55”-35’15”)

A l’issue de cette matinée, Giacomo invite les réfugiés à revenir le lendemain pour la restitution à 17 heures (ils ne pourront rester au concert de l’Orchestre National Urbain car ils doivent impérativement être rentrés dans le Centre à 20 heures). Giacomo au vu des aspects très positifs de la matinée exprime en privé, l’idée qu’il faut absolument proposer au Centre d’hébergement de continuer à faire un travail régulier avec les jeunes résidents, même si le temps de résidence de toutes personnes dans ces centres reste très limité.

Guy Dallevet, Artiste plasticien, « La Sauce Singulière », Biennale Hors Normes, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (26’11”-26’50”)

4.4 La restitution à l’Université Lumière Lyon II

Jean-Charles François :

La restitution du travail des divers ateliers a eu lieu le 22 septembre à 17 heures, dans le grand amphithéâtre de l’Université « Lumière », Lyon II.

La grande majorité des jeunes du Centre d’hébergement sont revenus, mais ils doivent impérativement être de retour avant 20 heures. Les mêmes 3 étudiantes et 1 étudiant du CNSMD sont activement présents. Un nombre indéterminé d’autres participants, étudiants de Lyon II ou visiteurs, observateurs sont aussi là, pas forcément en tant que participants aux performances. L’équipe de l’Orchestre National Urbain est là : Giacomo Spica Capobianco, Lucien 16s, Sabrina Boukhenous, Selim Penaranda, Odenson Laurent et David Marduel. Karine Hahn, Joris Cintero, Noémi Lefebvre et Guillaume Le Dréau sont présents représentant l’équipe de la FEM du CNSMD. Certaines de ces personnes faisant partie de l’encadrement du projet participent aussi de temps en temps aux performances. Guy Dallevet est présent en tant qu’animateur des ateliers de peinture et représentant la Biennale Hors Norme en tant que président de l’association organisatrice La Sauce Singulière.

8 groupes différents présentes 8 performances selon la même organisation de stations instrumentales des ateliers regroupés, la présence de chefs et cheffes qui tournent constamment, et le principe des codes couleur.

En observant le déroulement de cette restitution, plusieurs questions viennent à l’esprit. On peut se demander si une telle mise en situation devant un public a sa raison d’être ? Et ceci à la suite aussi de la restitution des ateliers dans la cour du CNSMD et de la question de présenter des choses imparfaites en gestation, de se mettre en porte-à-faux par rapport aux exigences du spectacle vivant professionnel. Il y a pourtant des raisons importantes à publier, à rendre compte ce qu’on fait : non seulement l’objectif principal des ateliers est directement lié à une pratique qui n’a de sens que dans une présentation publique, mais l’acte de rendre public une activité donnée détermine qu’elle n’est pas laissée dans le secret des salles d’atelier, qu’elle est offerte au regard critique de tous, il s’agit de mettre cartes sur table. C’est ce qui différencie l’éthique de l’enseignement du service public des possibles dérives sectaires du privé.