The Metronome Episode

Karine Hahn

Extract from the Part III of her doctoral thesis

“The (Re)sonant Practices in the Dieulefit Territory, Drôme:

Another Way for Making Music”

Translation from French

and General introduction by

Jean-Charles François

Sommaire :

Part I: General Introduction

Part II: The Metronome Episode

Taking a metronome out during a rehearsal, is it an accident?

The off-beat uses of this heteronomous tool

The agency of the metronome

Internal Time and External Time

The Situation of Rhythmic Work Confronted to the Sculpture of a “Soft Metronome”

Part III: Reaching Agreement, in and through Musical Practices, within a Territory

Metronome Gap Made Possible

Coordinating and Adjusting to Create a Common Ground in the Dieulefit Surroundings

A choice of observation of actions that are situated, but taken in a temporal density

General Introduction

In October 2023, Karine Hahn brilliantly defended her doctoral thesis in sociology at the École des Hautes Études en Science Sociale, on “Les pratiques (ré)sonnantes du territoire de Dieulefit, Drôme: une autre manière de faire la musique” [“(Re)sonating Practices on the Dieulefit (Drôme) Territory: Another Way of Making Music“.] Karine Hahn is a harpist, sociologist, Director of the “Formation à l’Enseignement » at the Lyon CNSMD, and a member of PaaLabRes collective since its foundation. In the perspectives of this 4th Edition, Karine’s thesis represents a particular important text for its meticulous investigation of everyday musical practices in a specific environment, and their critical analysis. Our intention is to publish large extracts of the thesis in this 4th Edition in serial form.

As a first installment in this process, e are publishing here an extract from the third part of the thesis: “La mise en accord des musiciens avec leur territoire : construire en commun, une expressivité démocratique“ [“Tuning musicians to their territory: building in common, a democratic expressivity”], and more precisely “the Metronome Episode”, a significative moment when one of the an ensemble’s leading members proposes the use of this tool to find a solution to the problems of rhythmic collective accuracy.

Karine Hahn’s thesis is focused on the history and current practices at Dieulefit’s music school, the Caem [Carrefour d’Animation d’Expression Musicale], in existence since 1978, and its inscription in the geopolitical context of the town of Dieulefit, a high-place of resistance, and its surroundings.

In her general introduction, Karine describes the Caem in this way:

The Caem displays a) a commitment for civic engagement based on an awareness of social and cultural inequalities; b) a determination to share with no exclusion; c) an involvement of all partners in the everyday life of the music school; d) an absence of normativity, and the idea of a constant invention of practices. For Karine “what’s intended is (…): to provide a space, instruments, and teaching, to make accessible for all a practice that you have developed yourself” (p. 3).This music school, founded in 1978 in the small town of Dieulefit, in the Drôme department, by parents with the wish to “to welcome everyone who wants to come to make music”, was presided at its foundation by Josiane Guyon. (p.2)

As part of her research, Karine Hahn decided to join in 2013 one of Caem’s ensembles, the Tapacymbal fanfare [Tapacymbal: phonetically “do you have a cymbal”], “playing flugelhorn for two years, then the small tuba.” The Tapacymbal fanfare is one of around twenty ensembles withing the Caem, part of the music school’s emphasis on “the extremely strong development of collective practices” (p. 108), and an affirmed link between music teaching/learning and the various existing ensembles. Initially Tapacymbal was “a collective workshop for citizen animation” (p. 151), then evolved into a more autonomous status as the “Fanfare Dieulefitoise issue du Caem” [“Dieulefit Fanfare issued from Caem”]. Karine describes its functioning in the following manner:

In Tapacymbal, certain characteristics of a fanfare are clearly present – the importance given to a repertoire implicitly inherited from the “orphéon”[1] coupled with the development of a festive, even carnivalesque dimension. But the musical elaboration is done with other strong characteristics, some shared with other Caem ensembles and pedagogical periods: the presence of conductor is forbidden who might assume an authoritarian role; the importance for all to speak up, both musically and verbally; the handling of musical information by participants; the continual reactivation in new discussions of choices previously made; a focus on rhythmic elements. (p.152)

To introduce the third part of her thesis, Karine proposes to pay attention to the description of “musical moments” in which a way of making sound is collectively fabricated:

The ways of doing things reveal a musicians’ ability to tune into and with their territory, with modalities and according to criteria that are unique to them. The question of the rhythmic setting up offers a particularly dense means of questioning the relationship between the individuation and the collective. Moreover, these musicians are committed to making differences possible by circumscribing them, through their ways of doing things, to something that can take place in their functioning, a form of revendication (in the sense of claim, Laugier, 2004) of their common practice. More generally, the translation, and adjustment operations, the spaces for debates and the circulation of the different musical components create the foundation of a committed musical theory, which creates in the Dieulefit surroundings the conditions for a democratic form of expressivity. (p.42)

The section of the thesis entitled “Metronome Episode” which we publish below, is a particularly interesting example of tensions in the realm of practice between a) multiple levels of ability that exist in a given ensemble that need to be combined; b) a relationship to available tools that varies a lot among members of an ensemble; c) very diverse representations of music in its everyday practice by a group. On this last point, the most obvious tension analyzed by Karine Hahn can be found in the reference music education institutions dominated by “classical” music and the amateur practices more open to a variety of aesthetics that meet the expectations of those who participate in it. Karine, in her simultaneous role deliberately divided between critical investigation of the Tapacymbal fanfare practices and her committed participation in this ensemble, becomes herself one of the people to be observed and analyzed. Her own conception of musical practices (and its application in the case of metronome use) is thus only one of the possible representations within an ensemble in which each person expresses a slightly different point of view.

The object-metronome makes a drastic intrusion in the practice of a group that usually resists rather vehemently any external authoritarian imposition. Its sudden appearance triggers a cluster of contradictory elements, which will be positively resolved in solutions that don’t quite correspond to institutionalized norms. The metronome episode is for Karine a particularly significant moment of the encounter between a theory embodied in an object and its more or less effective influence on the practical solutions it is supposed to incarnate.

Part II: “The Metronome Episode”

Karine Hahn

The scene took place during one of the rehearsals of the Tapacymbal fanfare, in the old college hall, in March 2017. Tapacymbal was working on the rhythmic setting of Sydney Bechet’s Egyptian, in an arrangement proposed by Christian, the band’s clarinet and soprano saxophone player. To put together this piece represents for the group a certain challenge, especially at the level of its rhythmic setting. For a while these rhythmic issues occupied the essential part of the rehearsals. However, for some time then, no new materials or ideas came to me to enrich my analysis, which seems to me to indicate a stability of these ingredients and a saturation of the terrain of my field research. I had already noted that the rhythmic complexity, or the setting of polyrhythms were not impeding either the assertion of musical discourse or the ensemble cohesion. The plurality of the relationships to pulsation and the various attempts to reach a common pulsation had already definitively emerged during the different rehearsals and performances – whether as part of the fanfare’s daily practices, or in other Caem activities, such as the project with Miss Liddl.

But during this rehearsal on the evening of Thursday March 9, after several attempts at playing, “rien ne va plus”. And if this assessment is first expressed in these terms by Vincent, taken on by Helen on snare drum and then by several other musicians, it was also for me, at that moment, that “nothing’s going right”: Vincent, the rehearsal’s referent saxophonist, takes out his portable phone with a downloaded free application of a metronome, announcing by this gesture that a working session with this substitute metronome will take place. And, as we will not be able to hear the sound of this metronome while playing, he plugs it on the bass amp present in the room, after setting it on a table, so that the loudspeaker will be high enough that the musicians could not fail to hear it.

I’m bewildered by this imposition of an object that I considered representative of a music world against which the actors involved in the Dieulefit musical practices seemed to have taken a stand, and therefore suddenly seemed to me to call into question the whole theoretical construct in the process of being stabilized, stemming from my field research analyses. What I considered initially as an “accident” forced me to move once more my gaze, to pursue the inquiry starting with this “metronome” object, to realize that the use of this tool had not necessarily the same significance in Dieulefit, as the one assumed by me. As this “metronome episode” unfolds in front of me, as I observe the musicians with whom I’m experimenting how to play together not reacting as I’d expected while elaborating this piece of music, their common ground, I have to build up a new way of distancing myself once more as a musician-teacher. It requires a form of reflexivity on academic approaches embedded in me, sharpening in a new way my ethnographic concerns. And, once this distancing becomes effective, the “metronome episode” might no longer be one as such, adding a temporal density that makes its use no longer an issue of usage, but of valuation. The analysis proposed here follows the meandering path of my conceptions.

Taking a metronome out during a rehearsal, is it an accident?

Taking out a metronome, even before being used, is an act. It is preceded by Vincent’s declaration that “nothing’s going right”, confirmed and relayed by other musicians, verbally or showing signs of exasperation. In summoning the tool, by taking it out of his pocket, Vincent conveys the fact that the group isn’t playing rhythmically together (or not enough). After having experimented several working modalities, he expresses the need for outside aid – here, a technological accessory. This “metronome scene” is both an event and, taken in its temporal density, an “episode” of the Dieulefit rhythmic issues.

The lack of any negative reactions to this proposal, apart from a few sighs and two or three negative expletives [Oh! no…], in an ensemble accustomed to expressing its opinions almost in continuity with the notes that are being played, underlines the fact that the proposal is approved. Vincent’s initiative is even accompanied by:

Wait a minute, we’ll not hear it… take the amp, there…

Yes, you’re right… we’ll put it on the table, to hear it better… Someone has a cable?

Wait, there, yes, I think there is one in the cupboard.

Here’s a “metronome” application set up on a portable phone, connected to a bass amp: three objects – the phone, the metronome, the bass amp – that refer to different functionalities, uses, and representations. The use of the phone probably changes the representation of the metronome that some or the others have – you can consider, without too much fear of extrapolation, that its characteristic as a familiar and personal object decreases both its authoritarian and school-related dimensions. But this interpretation of mine at the time was not confirmed by what the actors had to say: in ensuing discussions, they always made reference to “the metronome”.

What’s more, the use of the object metronome was associated here to another object on which it is connected, the bass guitar amplifier, that has a different and multiple intentionality. In the fanfare rehearsal room, this amp is used in rehearsals to amplify the bass in popular music groups and in the “bœuf” [jazz jam session] workshop. So, there are also representations in the mind of the fanfare’s musicians that are linked to this use, especially on the side of freedom and creativity, that can counterbalance an authoritarian representation of the metronome. Here too, however, this interpretation refers above all to my own need to minimize the normative dimension of the metronome, both in its use and in the interactions occurring in the situation, so that I can understand how it might fit in.

The metronome object, to keep the focus on this object in the mentioned tryptic, confront you to a bundle of intersecting intentionalities. On the one hand, to what extent the use of the tool, in its primarily school meaning, differs from the way it was initially thought – that is to give to the performers a reference for pulse duration in relation to indications of expressive intents through the tempo, corresponding to the wish of the romantic composer for the performer to be as close as possible to his or her intention (Barbuscia, 2021).[2]. On the other hand, the strong representations linked to the metronome, and the relationships the users have or haven’t to this tool, differ with each of the musicians in presence – which means that they find themselves in different relationships to each other with this object. As for my own relationship to the metronome, as a professional musician observing the situation, while participating in it as an amateur tubist, the metronome is like a “repository of constraint in the world”.[3]

The off-beat uses of this heteronomous tool

The affordance theories (Gibson 1979), by proposing to closely observe what comes from the environment when an agent undertakes an action, enable us to take into consideration the different relationships to an object that various people have in order to envision the potential meanings they might invest. In the environment in which I evolve professionally on a daily basis, the use of the metronome is for me foremost an imposition external to the playing context, that is necessarily normative. As a support object par excellence for primarily a pedagogical practice, the metronome corresponds to a propaedeutic conception of musical teaching. Extremely normative and prescriptive, it’s difficult to escape it.

In addition, the metronome is more than just a working tool, it carries of certain values stemming from the context in which ir appeared. While the regular division of time is a culturally recent phenomenon[4], in music, the metronome instigates, as early as 1815, an equal relationship in musical time, which presupposes that you can divide it in a regular manner, creating the “illusion of objectivity in music” (Barbuscia, 2012, p.54). The use of the metronome soon imposed itself. “Promoted by composers as the only efficient ‘remedy’[5] to a default that the musical art had never been able to obviate, the metronome passed, without any difficulty or intermediary phase, from an accessory making a few happy to the indispensable object of any musical practice” (Ibid., p.58). This is consistent with a very strong rationalization of practices, notably towards republican equality – the revolutionary project of the Paris Conservatoire (Hondré, 2002). Equal beats organize the music. The metronome is then the egalitarian instrument par excellence: it is the physical proclamation of political equality. At the same time, it posits a relation to values: you must be with the metronome, assimilating the rhythmically normative performance to a moral issue. Aurélie Barbuscia also underlines the dimension of control conveyed by the instrument (Barbuscia, 2012, p. 63),[6] developing the idea that transgression can be found among the professionals (Ibid., p.67), as a mark of distinction, while amateurs and beginners must remain within the respect of a norm.

While my relationship to this tool is necessarily built with this background,[7] the other musicians in Tapacymbal don’t belong to the same environment, or not exclusively. They potentially refer to other kinds of metronome use, some of them considering it as a simple tool. Of course, the tool, necessarily normative because it is institutional, prescribes a certain use. The action aimed by its use is indeed, in all the different cases, to work towards achieving a common rhythm. But the way in which the actors use it, precisely in the choosing when to produce their sound in relation to the proposed beat, doesn’t necessarily fabricate the same meaning from one ensemble of musicians to another. While globally the use is the same, its application differs, and the valuation is not the same.

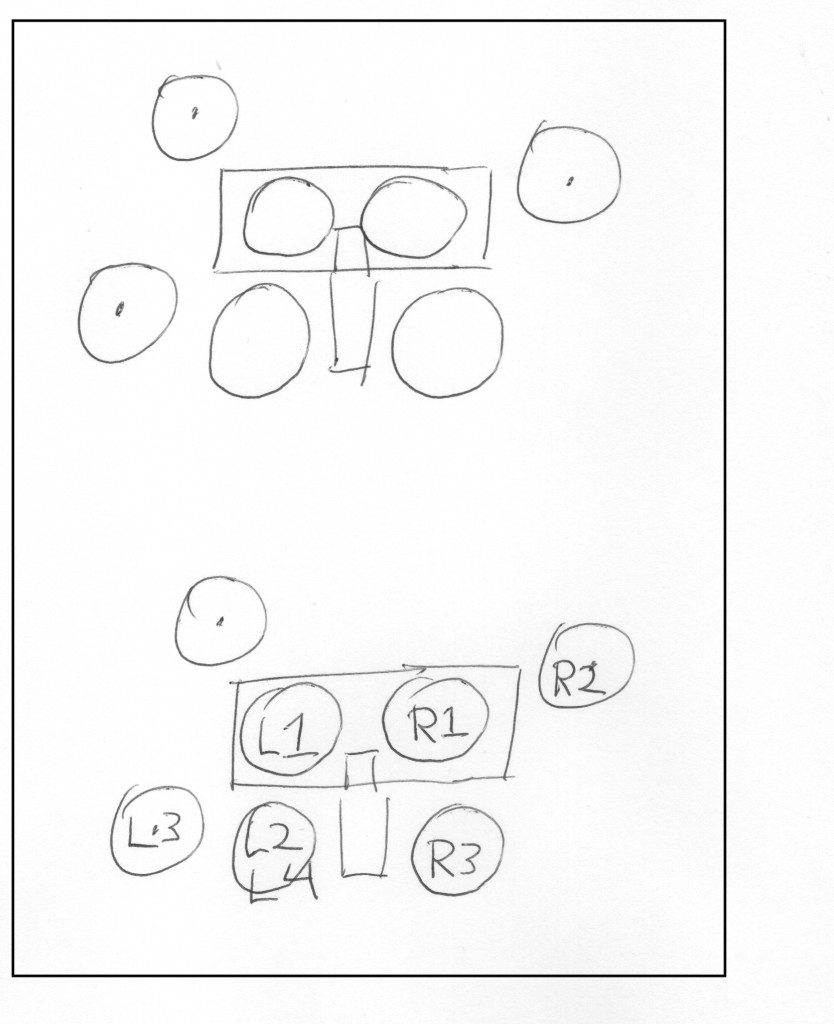

The percussionists here consider the metronome as a propaedeutic object, a tool on which to rely, but less for themselves than for others. Jean-Louis, on the bass drum, often mentions the fact that he must “play the role of a metronome”, similar to the measuring stick[8] that this new tool partially replaces, while waiting for Hélène, at the snare drum, to “gain in stability”, so that he could “drop this role and enjoy a bit more”. In this case, the physical metronome replaces the snare drum and the bass drum, allowing these musicians to concentrate on other musical aspects. Likewise, Vincent, in a deadlock over the working methods to play the piece, proposes a tool he hopes to lean on, in the sense that the other musicians will potentially be able to take reference from it. But unlike the percussionists, this doesn’t allow him for all that to turn his musical attention on other things: the focus then is on appraising whether or not the musicians are in sync with this external reference. Vincent, who as the fanfare referent feels particularly concerned by the choices of working methods, finds himself in a new, self-created constraint. While he practically never plays the role of timekeeper for the group, by bringing this telephone-metronome, this object forces him to be the referent appraising whether or not the musicians correctly play the impacts of the beats at the same time with it.

But in fact, it’s not the way it works. For most of the instrumentalists present, their use of the metronome is neither on the side of the normative imposition of an off-the-ground pulsation, nor on the side of a tool proposing a reference for playing in homorhythm. When the group begins to work with the metronome, all the fanfare musicians concentrate in a new way on rhythmic issues, and, after about half an hour of constant trial and error with the metronome, they succeed in playing together on a common pulsation, but not with the metronome pulsation that continues its regular scansion beats out of the bass amp. Here, the musicians use the metronome to find their own way of playing this new piece rhythmically together – the application isn’t uniquely set in motion as a “make believe” of playing with a metronome.[9] But they use it as a mediation tool, an external reference that helps them to focus on rhythmic issues, letting of course it play its role to the full, but in a certain way out of sync with the imposed norm – in a certain way that doesn’t stick to the metronome pulse, and without aiming to do so. The metronome thus has the same significance for action than in the institutional framework of a music class or an ensemble rehearsal – that is to help with rhythmic accuracy, eventually within an ensemble. And at the same time, it will be used to avoid using it. The valuation they attribute to the object and to what it enables them to do is different from that attributed to this object in a normative framework.

Thus, the use of the metronome, if prescribed by the object, doesn’t indicate the status and the power, the powers, granted to it – the metronome, conductor or reference point, the tool allowing to work towards being collectively with its beats, or to find a common pulse, eventually aside from the metronomic pulse. It undoubtedly doesn’t have the same significance for all the musicians present, and it can be considered as one of the playing and interacting spaces in-between the musical Dieulefit practices and the “under-layer” of the musical institutionalized practices on the national territory. This metronome implies different types of musical conceptions, which are as many constraints that are then discussed and negotiated in situation.

The Agency of the Metronome

The metronome, with its various intentionalities it carries here, is therefore also an object that makes people do something. This tool is mobilized for its intended purpose (to provide a fixed and repeated reference point of time divisions), it also has a power of agency, a capacity to generate one or more actions.[10] By replacing the bass drum musician, the metronome assumes the function of a person. A unique and collective reference point, chiming a regular pulse from which the musicians cannot escape, the object becomes a form of embodiment of a conductor – but referring to a figure of the conductor who would act like this object, only “beating time”,[11] even as this figure of a conductor is rejected. This leads during the rehearsal time to a form of double bind, to which the musicians will have to resolve, through their playing, and particularly through their discussions. The metronome is thus able to “make the musicians to do something”, to incite them to find solutions for playing together rhythmic settings. Here, it is accepted as mediation enabling of “finding a collective pulsation”, that will allow the musicians to play during perambulation, while at the same time not appearing as an authoritarian figure who would oblige the musicians to be at the same time with the metronome.

The object-metronome, during this Tapacymbal rehearsal, also makes people do something other than just repeating the same musical phrases attempting to get as close as possible to the amplified pulsation and/or to a common pulse. On the one hand, it triggers some sense of humor, which is both a safeguard and a sign of a possible drift that shouldn’t be overlooked, particularly that of the military band marching beat. In this way, Christian comments the starts of each playing sequence with the metronome by “Ein, zwei, drei, vier!”, a trait he reinforces when the musicians succeed in playing rhythmically together by calling out “Third Reich!” Christian is beside me, the most professionalized of the musicians present, having played in improvisation collectives, and perhaps because of that, the one for whom this tool most embodies the figure of the authoritarian conductor. But during the rehearsal break, in discussing the metronome, he insists, still with the tone of a joke, that “even so, it does allow you to play with each other…” These humoristic touches symbolically mobilize a particularly evocative universe for the Dieulefit residents. The form of saying marks a limit or a vigilance. It indicates that emerges a form of relationships to rhythmic accuracy that can be interpreted differently from the meaning intended by the musicians present at this rehearsal. They can be analyzed as a regulator of the use of the object metronome. On the other hand, the use of the metronome provokes a debate: it triggers a discussion that initially took place during the rehearsal break, and then continued into a collective debate at Vincent’s home, with the quasi-totality of the musicians.

Internal Time and External Time

[During the rehearsal break, in the same room.]

Vincent [reacting to a remark by a musician that I didn’t hear]: And the metronome, among other things, allows you to… to… it’s the thing that we all have experienced, you plug in the metronome and you have the impression that it’s irregular.

Luc : hum hum, yes, …

Vincent : Because we’ve integrated, we’ve integrated a regularity in relation to what we felt, and we have to adapt this regularity to the others.

Christian : Sometimes it’s the fault of the batteries too… [Laughs]

Cathie : Which means that the metronome, it’s completely inhuman…

Vincent : It’s inhuman, but makes you aware of your perception of time, and of the fact that it’s not always exactly the same as those you’re playing with. All the discussions where you say “but it’s you who’s speeding, but no it’s you, it’s you who’s irregular, but no it’s you”, it’s just the work to achieve a time perception that would be the same at a given moment. And after all, to make music, it’s just to get into the same irregularity. We don’t give a damn about the metronome. Except that it’s the tool that allows us to become aware of this.

Christian [slightly ironically, now getting out of his other parallel conversation]: but it even allows you to play with others…”

Vincent, who develops in his musical practice a strong reflexivity, is particularly interested in this kind of exchanges. The question of an individual perception of time, in relation to a metronomic reference perceived as fluctuating and plural, according to individuals, is a subject that motivates him and that he has already discussed outside the Tapacymbal context. It can also be interpreted in the light of the tension noted by Alfred Schütz (2006 [1984]) between internal time and external time, and the forms of communication created by the fact of playing together – a musician facing a work, or potentially a group of musicians:

In our problematic, it is essential to have a better understanding of the time dimension in which music takes place. […] [I]nternal time, the duration, is the very form of music’s existence. Of course, playing an instrument, listening to a record, reading a page of music, all these events take place in an external time, the time that you can measure with metronomes and clocks with which the musician “counts” to ensure the right “tempo”. […] [W]e consider internal time to be the very vehicle where the musical flow takes place. One can measure external time; there are minutes and hours, and the length of the sound grooves that the phonograph needle has to travel. There is not such measure for the dimension of internal time in which the listener live; there is no equivalence between its parts, if there are parts. (p.23)

“To make music, it’s just to get into the same irregularity” is an answer to this tension.[12] Observing musicians “making music together” then consists in identifying how the flows of internal times are linked, and how their synchronization (including in a choice of heterochrony) is ordered in a external, common time.

Alfred Shütz:

It seems to me that all possible communication presupposes a relationship of “syntony” between the one who makes the communication and the receptor of communication. This relationship is achieved through the reciprocal distribution of the experience unfolding in the internal time of the Other, through the experience of a very strong live present shared together, through the experience of this proximity in the form of an “We”. (p.27)

The Situation of Rhythmic Work Confronted to the Sculpture

of a “Soft Metronome”

After the rehearsal, the discussion continues over a drink in Vincent’s home, which is also the site of his carpentry workshop. On the upright piano, at the entrance to the living room, near some objects and an open black mechanical metronome, there is a solid wooden sculpture that represents a mechanical that seems to have the same characteristics as Dali’s “soft watches”[13] — a kind of “soft metronome”, in proportions quite similar to a traditional metronome, with a larger base. This artistic object that diverts a mechanical object, and which a certain number of the fanfare musicians know well as they fairly regularly pay a visit to Vincent, also possesses a certain agency: the capacity to propose a re-reading of the metronome, of which it is a subversive representation, just after a rehearsal animated with this tool by the one who owns and displays this sculpture to the view of all the invited fanfare musicians. This diversion repositions the metronome as an object and not any more as a tool – a parallel that could be drawn to the telephone, which, during the rehearsal, was diverted into a metronome, shifting it then from object to tool. Above all, this representation of a soft metronome, that evokes an improbable beat, necessarily irregular and nonchalant, out of time, and at the same time frozen in its fluctuating movement in wood, brings about a subversive dimension to the object it diverts.

In the moment of this discussion during the “coup à boire” at Vincent’s, this object doesn’t arouse much reaction, perhaps because it’s already familiar to most of the musicians. It’s also in a part of the living room a little set back from where we’re sitting. When, moving over, I discover it and exclaim, in an already high sound level ambiance, only a few react, and these interventions are relayed only by laughter – Vincent’s in particular, who quickly returns to his discussion:

Valérie: “Yes, yes, I know it!”,

Christian: “No wonder we can’t play in rhythm!”

Benjamin: “Hey, say, Vincent, that’s the one you should bring to rehearsal!”

Like Christian’s jokes, the display of this “soft metronome” can perhaps be read as an adjustment that enables the mobilization of the metronome object, but with a shift, leading either to not taking it seriously, or to breaking down rigid representations that are frequently assigned to it, and enter into dissonance with the Dieulefit “common higher principles”.

Thus, what the metronome makes the Dieulefit fanfare do is 1) a common work on pulsation, allowing them to “get into the same irregularity”; 2) some humor, ensuring an adjustment between what the tool imposes and its use in the Tapacymbal context (strolling together, yes, marching in step together, no); 3) a deflection of its tool dimension into an artistic object; 4) a collective discussion on what is to feel a tempo and search together a common pulsation. Besides, two characteristics of the way of making music in Dieulefit, already encountered, emerge strongly from this situation. On the one hand, discussion and debate are essential and constitutive procedures in the construction of musicality. On the other hand, even in this very constrained and situated rehearsal situation, facing a metronome, a heteronomous tool par excellence, and as the objective is to create some common ground, the relationships to the object, as well as what its use provokes, are as heterogeneous as the musical forms present in the Dieulefit territory.

Part III : Reaching Agreement in and through Musical Practices,

within a Territory

Metronome Gap Made Possible

So, at the Dieulefit fanfare, this metronome may be for some musicians “just a metronome”, for others it’s at the same time a normative object, a tool it would be a pity to do without, the possibility of a working method among others, an object that can be associated with other ones, and even deflected and subverted. If it is used here, it’s because it doesn’t represent a danger in the eyes of the musicians – who know how to protect themselves from the metronome “fateful consequence[s]” developed by Jacques Bouët (Bouët 2011).[14]

For all that, the use of the metronome, in the situation described above, can also by read as a gap between what engenders adhesion reactions, that is to do what Vincent proposes, and even to help him in making his proposal possible, and to realize that in a certain manner. The collective creates the possibility of this gap by circumscribing it, through their manners of doing, to something that can take place in their functioning. Group playing, humor, definition of limits, discussion and debate mark the refusal to consider the metronome as the ultimate referent and reduce it to what it also is: an object and a tool enabling a form of experimentation.

Coordinating and Adjusting to Create a Common Ground in the Dieulefit Surroundings

In Dieulefit, the issue of “reaching an agreement” among musicians appears to be really central. It’s done in ways, and according to criteria, that are specific to the actors involved in these practices. The desire of “reaching agreement” between musicians to play together cannot be taken for granted. While it can be considered as a musical necessity arising from the musical contexts played, or as a social evidence in certain contexts of normative practices, some collectives defend playing contexts that allow for an absence of reaching agreement, at least prior to periods of common artistic practices.[15] Moreover, the way Tapacymbal operates that makes it possible to join a group before knowing how to play, or to perform an instrumental solo without having mastered its rhythmic framework, indicates that its neither the musical stakes of the repertoires played, nor the norms implicit in group formats, that animate this desire of “reaching an agreement”, to find an adjusted manner of practicing music in Dieulefit.

My hypothesis is that musicians here decide to reach agreement, and on what they might agree, not only according to the modalities that fit them, but according to the ones that enable them to put into practice and to nurture “what they hold on to” and “that hold them on” (Bidet & al. [Dewey], 2011). These practices participate notably to give substance to some “common higher principles” identified in this article as the manners of making the Caem, Tapacymbal, the Festival 4th Résonnants, and which can also be found in spheres other than musical, particularly in the Dieulefit residents’ relationship to history, and in a few various tales told here and there. Reaching agreement among musicians is therefore done in and with their territory. The choice on which the musicians coordinate together to create a common ground, the modalities of adjustment, debate and circulation, are a way of building a territory of the music of Dieulefit surroundings, while at the same time fabricating some musical practices.

A Choice of Observation of Actions that are Situated, but taken in a Temporal Density

What remains to be seen, then, as close as possible to musical fabrication, is how and what is at play in this agreeing process among musicians as they construct their music. The profusion of musical practices in Dieulefit, paired with a terrain that developed over several years, provides a very dense analytical material that I treated in the two first parts of this thesis. Because this way of reaching agreement is depends on actions that are situated (Ogien & Quéré, 2005), but situated in dense temporal layers, this third part draws on situations that are described and then analyzed as events chosen among other possible actions, because identified at the end of my analyses as characteristic to the ways of making music in this territory.

Let’s pause for a moment to consider the temporal density of situated actions. Each situation, very closely observed, reveals “events” – as for example the fact of taking out a metronome. The metronome is an event in relation to my observations, because from where I stand in the understanding of how the group functions at this precise moment, coupled at the same time with the density of my representations of the tool, the metronome is for me unexpected, out of step with the identified and expected ways of doing things. While working on the rhythm has been a constant feature of the fanfare at least since I joined it, the first approaches to rhythmic work methods were far from the normativity of this tool. During my first interview with Jean, before joining the fanfare, told me[16] how he and his drummer friend Nico had spent at least one hour with Dédé to turn around an iron barrel hammering in rhythm, getting this trumpetist to feel the rhythmic turn that he had to play in Libertango.

Bringing out the metronome in a rehearsal is also an event, because it can be identified as triggering certain actions. Bringing it out during rehearsals is not part of the group’s habits, and the gap with the normal proceedings provokes exchanges that are themselves transformed. But rhythmic preoccupations on the one hand, and discussions on musical preoccupations on the other hand, are part of Tapacymbal usual way of doing things. To analyze the scene with the metronome as an “episode” is therefore above all a construction of the onlooker, due in part to the constitution of my own eye, to the intermittence of the ethnographic eye, and to the form of the setting of the enigma. But this reading of events is articulated with a very thick temporal density, brought to light by at the same time the duration of the field survey, the diversity of the contexts in play I was able to observe, and the indices that really occurred during the rehearsals.

So, whether it’s Egyptian, whcih Tapacymbal has been working on for a few months, here with the help of the metronome, or even more so Oye Como va, which the fanfare has been playing for several years, and which was often experienced in concert situations, the rhythmic issues have been structuring the rehearsals since their first reading. Moreover, the pieces are constantly revisited, with a concern for finding together a common rhythm that is constantly retried and tested. Likewise, the Thursday night’s rehearsals only show intermittently the musical practice of the Tapacymbal’s instrumentalists. The playing time between rehearsals, that varies a lot from one instrumentalist to another, can be very substantial – the working session at Valérie’s home, described in the first part of the thesis, shows that there are procedures in operation that only take place during this actual time, and impact the playing during collective rehearsal. In another rehearsal, Christian addresses the group to suggest a rhythmic element that had not been identified on the score, because he feels he can do so in view of the way the ensemble is playing the piece: a manner of playing that “functions” becomes a problem because he feels it’s possible to institute it as such. In these situations of synchronization, the issue of listening is central – both for the musicians playing, and for the description that can be made of them in observation situation (Weeks, 1996).

Here, the process of reaching agreement among musicians in and with their territory is negotiated for the most part around rhythmic adjustments, in situations that were transcribed and analyzed in the first part of this article. These rhythmic adjustments produce something other than a simple rhythmic set-up. They say something of the relation to a norm, to some outside references, whether or not carried by a conductor. Apart from the fact that these musicians consider the musical parameters in the way they interact (the flutist in Miss Liddl changes the attack of a note, then its pitch to match what is rhythmically expected), the rhythmic question, like the metronome, is solved in such a way as to allow for discussions and circulations and the possibility of a strolling that draws the audience into this process of reaching agreement.

Moreover, the process of reaching agreement through musical practice with and within its territory is achieved here through circulations – of musical elements, of roles, of voices – and through translation operations and adjustments, so that each voice counts and can be heard, carried, claimed (in the sense of claim, Laugier 2004), and participate in the common way of doing things. Some of these operations are described in the second part of the thesis, the analysis of which has made possible to throw some light on these ways of doing. The analysis of these musical practices shows that these ways of doing things concern and are supported by a committed music theory, which creates in the Dieulefit surroundings the conditions and the sound of democratic forms of expressivity.

Conclusion

(Extracts from “In Conclusion – Renewing One’s View to a Situation of Rehearsal”, p. 397)

To understand Tapacymbal through the logic of Dewey’s inquiry enables to consolidate us in our view of musical practices as an opportunity for investigations and experimentations, as instrumentalists, at the same time, fabricate music in ways they define in the course of their practice. Here, the constant problematization puts musical constructions back into play on a daily basis. Ways of coordinating and adjusting are elaborated in such a manner that plurality is guaranteed and visible, thus working through music on meanings that are what the musicians hold on to, and what holds them.

Observing and analyzing the implementation of Tapacymbal practices while participating in them, led me in the second part of the thesis to consider the actors of the Dieulefit’s musical practices as a community of investigators. The constitutive elements of their way of doing things, identified at the time, can be found here in the very precise forms of musical constructs, caught up in very dense temporal thicknesses. The way they are committed in structuring their music school, their ensembles and the festival, is also constitutive of their musical practices, and at the same time reinforce them. To identify these manners of doing things in closely observed musical practices, at the core of the fabrication of music wasn’t immediate, and referring to Dewey allowed me to strengthen an intuition that could not easily get rid of a reading of the situation as a simple problem of rhythmic setting up[17]. Thus, the duration and recurrence of my participation to Tapacymbal’s rehearsals and performances enabled me to consider anew these ways of doing things and their meaning, especially as I saw questions that, as a musician in the ensemble, seemed to me settled, being constantly brought back into play opening up new lines of investigation – something I wouldn’t have been able to identify in a shorter time span. The difficulty in sharpening my eye mainly resided in the strength of the highly integrated rhythmic isochrone approach, which constituted a screen for listening to rhythm other than in relation to a normative reference, with time sliced in isochrone pulsations. While this didn’t prevent me from thinking beyond various time organizations, as in this case by patterns and polyrhythms, nor from theoretically making it possible to consider them otherwise, it remain for a long time in my feelings and in my playing, and therefore in my listening, a background that was difficult to ignore, and I had to draw on my musician’s experiences to get rid of it. (…)

This music-social isochrone representation doesn’t only correspond here to my musician’s profile trained in specialized music education institutions: it’s also effective within Tapacymbal, as constitutive of one part of their repertoire. But it’s only one of several conceptions at work. A clearly differentiated practice would undoubtedly have obliged, and therefore allowed, to find other ways of observing rhythmic issues.

The idea there was to both listen with an isochronous approach, partly constitutive of the practices, and to construct the hypothesis that these musicians perhaps also had other manners of considering their own rhythmic set-up, opening ways to other kinds of listening. The “metronome episode” was in this sense a turning point[18] in my own investigation, leading me to consider that isochronous, or even heteronomous, pulsation was for these fanfare musicians one way among others to envision rhythmic issues, but that, with safeguards in place, it didn’t exclude other ways of doing things and should therefore be considered in the midst of a plurality. What I read as a double infringement of the technical object, that is summoning the metronome when nobody is forcing them to use it, and not to obey to the regularity of the metronome even though they do use it, is a form of hijacking of the object and appropriation of the tool.

1. In France, “orphéon” originated at the beginning of the 19th Century, in the form of workers’ choral ensembles. It gave rise later to local brass bands.

2. The following development is largely based on Aurélie Barbuscia’s article, “la pratique musicale, entre l’art et la mécanique. Les effets du métronome sur le champ musical du XIXe siècle” [Musical practice, between art and mechanics. The effects of the metronome on the musical domain during the 19th century.], Revue d’histoire du XIXe siècle, n°45, 2012.

3. Quoted by Gaspard Salatko, seminar Dynamique de la culture & anthropologie des activités artistiques et patrimoniales on the issue of « Agency in questions », co-animated by Emmanuel Pedler and Gaspard Salatko, Centre Norbert Elias, EHESS Marseille, February 25, 2021.

4. The rationalization and the levelling of time relations exceed the sole musical issues, which is imbedded in a global movement of society. Notably, the decimalization time units dates from the end of the 18th Century (Souchier, 2019), and fifty years after, the rail traffic implement the first unifications of timetables (Baillaud, 2006). But the fact that musical practices were very quickly influenced by this movement is not insignificant.

5. Report written in 1815 by Henri Montant Berton, member of the music section of the Académie Française, quoted by Barbuscia, 2012, p.58

6. « The subject-creator ambitions to reinforce his control over the very manner to interpret his work, by increasingly exerting his authority over the performer, who is invited to restitute as closely as possible his original intentions.” (Barbuscia, 2012, p. 63; see also Menger, 2010).

7. On the one hand, this background involves a form of unconsciousness among musicians – in the sense of a practice so integrated that it achieves the status of evidence for the musicians who convene this support object as soon as a rhythmic issue is raised. On the other hand, it contains a form of necessary conscientization – a relationship to rhythm and pulsation, built with a logic corresponding to that of the metronome, being indispensable during the academic studies.

8. It is indeed the object “metronome” that Jean-Louis invokes here – an object that seems here to have obliterated the other models of reference – cf. infra the development at the end of the chapter.

9. This refers to certain uses of scores and parts, discussed in the chapter on the fanfare, where certain musicians who cannot decipher the musical codes written on the score or part declare that they need them in order to play (Cheyronnaud, 1984).

10. This analysis is based on the seminar Dynamique de la culture & anthropologie des activités artistiques et patrimoniales on the issue of « Agency in questions », co-animated by Emmanuel Pedler and Gaspard Salatko, Centre Norbert Elias, EHESS Marseille, February 25, 2021.

11. The composer Hector Berlioz proposed such an image of the conductor in its short story Euphonia, “a utopia that describes a city completely devoted to music, thanks to the benefits of a ‘despotic’ government” (Buch, 2002, p. 1006): “An ingenious mechanism that could have been found five or six centuries earlier, if you had taken the trouble to look for it, and which endures the impulse of the movements of the conductor without being visible to the audience, marking, in front of the eyes of each performer, and very close to him, the beats of the measure, also indicating in a very precise manner the various degrees of forte or piano.” Hector Berlioz, “Euphoria ou la vie musicale”, Revue et Gazette musicale de Paris, 11-17, April 28, 1844, pp.146-147. Buch (2002, p.1007) gives the precision that « this text was reprinted by Berlioz, with slight modifications, in Les soirées de l’orchestre; you can find a separated edition in Editions Ombres, Toulouse, 1992.”

12. Vincent’s conclusion that “To make music, it’s just to get into the same irregularity. We don’t give a damn about the metronome” can also be read more simply as a form of response to the double constraint he imposed on the group when he took out his phone with this application. Vincent didn’t anticipate that, with this tool, the group would succeed to find a common pulse but not exactly with the metronome – and he’d doubtlessly have trouble, like me, to determine precisely why the group succeeded to stabilize in this way. Once the goal attained, he drops the tool, even if the tool itself hasn’t been used in an expected and normative manner: what matters now is to be able to play this piece together in a common rhythm, for strolling.

13. « The surrealist oil-on-canvas by Salvatore Dali, La persistence de la mémoire (The Persistence of Memory), painted in 1931, represents liquefying watches, playing with the contrast rigidity/passage of time, a preoccupation of the artist as intimate as it was linked to the questioning of modern physics (Dali, 1951).

14. « This ingenious marriage between physical time and musical time arranged by Maëtzel [in reality invented by Winkel (Barbuscia, 2012)] was a little forced. In fact, it had a fateful consequence that the homo metronomicus is no longer aware nowadays: the irregular pulsation oscillations were excluded from musical time, except in rubato and the like. (Bouët, 2011). Brouët’s thesis of “recovered pulsations [… from] before the metronome era” is developed further in the analysis of working on rhythm.

15. I think in particular of the “Voice, Music Body” encounters animated by Giacomo Spica Capobianco – even if it could be argued that participation in such encounters is already a form a prior agreement. See the article « Creative Nomad Creation » in the present PaaLabRes Edition

16. This part of the interview is recounted in the third section of the first part of the thesis concerning Tapacymbal, when Jean tells me about the instrumentalists of the ensemble before I joined the group.

17. It’s also a problem of rhythmic set-up, but to consider it only on this angle doesn’t allow to see what is otherwise at play, and the way it is being played.

18. It’s why I kept this title to emphasize a way of “setting the enigma” of my thesis

Quoted Publications

Barbuscia Aurélie, 2012, « La pratique musicale, entre l’art et la mécanique. Les effets du métronome sur le champ musical au XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, n°45, pp. 53 – 68.

Baillaud Lucien, 2006, « Les chemins de fer et l’heure égale », Revue d’histoire des chemins de fer n°35, pp. 25 – 40.

Bidet Alexandra, Louis Quéré et Gérôme Truc, 2011, « Ce à quoi nous tenons. Dewey et la formation des valeurs », in John Dewey, La formation des valeurs, Paris, La Découverte, pp. 5 – 64.

Bouët Jacques, 1997, « Pulsations retrouvées. Les outils de la réalisation rythmique avant l’ère du métronome », Cahiers d’ethnomusicologie, n°10, pp. 107 – 125.

Buch Esteban, 2002, « Le chef d’orchestre : pratiques de l’autorité et métaphores politiques », Annales. Histoires, Sciences sociales, n°4, pp. 1001 – 1028.

Cheyronnaud Jacques, 1984, « Musique et Institutions au village », Ethnologie française, n°3, pp. 265 – 280.

Gibson James, 1979, The Ecological Approach to Visual Perception, Boston, Houghton Mifflin Company.

Emmanuel Hondré, 2002, La Marseillaise, Éditions Art et culture.

Laugier Sandra, 2004, « Désaccord, dissentiment, désobéissance, démocratie », Cités, n°17, pp. 39 – 53.

Menger Pierre-Michel, 2010, « Le travail à l’œuvre. Enquête sur l’autorité contingente du créateur dans l’art lyrique », Annales, Histoire, Sciences Sociales, Éditions de l’EHESS, pp. 743 – 786.

Quéré Louis et Albert Ogien, 2005, Le vocabulaire de la sociologie de l’action, Paris, Ellipses.

Schütz Alfred, 2006 [1951], « Faire la musique ensemble. Une étude des rapports sociaux », Sociétés, n°93 pp. 15 – 28.

Weeks Peter, 1996, « Synchrony lost, synchrony regained: The achievement of musical co-ordination », Human Studies n°19. Kluwer Academic Publishers. Netherlands, pp. 199 – 228.

L’Épisode du Métronome

L’épisode du métronome

Karine Hahn

Extrait de la Partie III de sa thèse de doctorat

« Les pratiques (ré)sonnantes du territoire de Dieulefit, Drôme :

une autre manière de faire la musique »

2023

Introduction générale de

Jean-Charles François

Sommaire :

Partie I: Introduction générale

Partie II: L’épisode du métronome

Sortir un métronome en répétition, un accident ?

Des usages décalés de cet outil hétéronome

L’agency du métronome

Temps interne et temps externe

Confronter la situation de travail rythmique à la sculpture d’un « métronome mou »

Partie III : Se mettre en accord, dans et par des pratiques musicales, avec le territoire

Rendre possible l’écart du métronome

Se coordonner et s’ajuster pour faire commun dans le pays de Dieulefit

Un choix d’observation d’action situées, mais prises dans une épaisseur temporelle

Introduction générale

En octobre 2023, Karine Hahn a soutenu brillamment une thèse de doctorat en sociologie à l’École des Hautes Études en Science Sociale, portant sur « Les pratiques (ré)sonnantes du territoire de Dieulefit, Drôme : une autre manière de faire la musique ». Karine Hahn est une harpiste, sociologue, directrice de la Formation à l’Enseignement de la Musique au CNSMD de Lyon et membre depuis sa fondation du collectif PaaLabRes. La thèse de Karine est particulièrement importante pour PaaLabRes, par son enquête minutieuse sur les pratiques musicales au quotidien dans un environnement spécifique et sur leur analyse critique. Notre intention est de publier de larges extraits de cette thèse dans la quatrième édition, sous la forme d’un feuilleton.

En guise de première livraison dans ce processus, nous publions ici un extrait de la troisième partie de cette thèse (« La mise en accord des musiciens avec leur territoire : construire en commun, une expressivité démocratique »), et plus précisément « l’épisode du métronome », un moment significatif où l’un des membres importants de l’ensemble propose l’utilisation de cet outil en vue de trouver une solution à des problèmes de mise en place rythmique.

La thèse de Karine Hahn est centrée sur l’histoire et les pratiques actuelles de l’école de musique de Dieulefit, le Caem, Carrefour d’Animation d’Expression Musicale, en existence depuis 1978 et de son inscription dans le contexte géopolitique de la ville de Dieulefit, haut-lieu de résistance, et de ses environs.

Dans son Introduction générale, Karine décrit le Caem dans ces termes :

Le Caem affiche a) une volonté d’engagement citoyen à partir de la prise de conscience des inégalités sociales et culturelles ; b) une volonté de partager sans exclusion ; c) une implication de tous les partenaires dans la vie quotidienne de l’école de musique ; d) une absence de normativité et l’idée de l’invention constante des pratiques. Pour Karine « l’intention active est (…) : se procurer un espace, des instruments, des enseignements, rendre accessible à tous une pratique que l’on a soi-même développée » (p. 3).Cette école de musique, créée en 1978 dans la petite ville de Dieulefit, dans la Drôme, par des parents ayant la volonté « d’accueillir tous ceux qui veulent venir faire de la musique », est présidée à sa fondation par Josiane Guyon. (p. 2)

Dans le cadre de sa recherche Karine Hahn a décidé de se joindre en 2013 à l’un des ensembles du Caem, la fanfare Tapacymbal, « au bugle pendant deux ans puis au petit tuba ». La fanfare Tapacymbal est un ensemble au sein du Caem parmi une vingtaine d’autres faisant ainsi partie de l’accent mis par cette école de musique sur « le développement extrêmement fort des pratiques collectives » (p.108) et une liaison affirmée entre l’enseignement de la musique et les différents ensembles existants. Au départ Tapacymbal est « un atelier collectif d’animation citoyenne » (p.151), puis évolue vers un statut plus autonome de « Fanfare Dieulefitoise issue du Caem ». Karine décrit son fonctionnement de la manière suivante :

Pour introduire la troisième partie de sa thèse, Karine se concentre sur la description de « moments de musique » où se fabrique collectivement une manière de faire du sonore :Dans Tapacymbal, certaines caractéristiques d’une fanfare sont bien présentes – importance donnée au répertoire, héritage implicite de l’orphéon doublé du développement d’une dimension festive voire carnavalesque. Mais l’élaboration musicale s’y fait avec d’autres caractéristiques fortes, pour certaines partagées avec d’autres ensembles et temps pédagogiques du Caem : l’interdit d’un chef qui endosserait un rôle autoritaire ; l’importance des prises de paroles, et musicales et verbalisations ; la manipulation des informations musicales par les participants ; la réactivation continue des choix opérés remis à discussion ; une centration sur les éléments rythmiques. (p.152)

Les manières de faire mettent au jour une mise en accord des musiciens dans et avec leur territoire, avec des modalités et selon des critères qui leur sont propres. Notamment, la question de la mise en place rythmique offre une prise particulièrement dense pour interroger les rapports d’individuation et de collectif. Par ailleurs, ces musiciens s’attachent à rendre possible les écarts en les circonscrivant par leurs manières de faire à quelque chose qui peut prendre place dans leur fonctionnement, forme de revendication (au sens de claim, Laugier, 2004) de leur faire commun. Plus largement, les opérations de traduction, d’ajustement, les espaces de débat, et la circulation de différentes composantes de la musique fondent une théorie musicale engagée, qui crée dans le pays de Dieulefit les conditions d’une expressivité aux formes démocratiques. (p. 42)

La partie de la thèse intitulée « Épisode du métronome », que nous publions ici, est un exemple particulièrement intéressant de tensions dans le domaine d’une pratique entre a) des niveaux de capacités multiples au sein de l’ensemble qu’il convient de combiner, b) d’un rapport aux outils mis à disposition qui varie fortement entre les membres de l’ensemble, c) de représentations très diverses par rapport à la musique dans sa mise en pratique quotidienne par un groupe. Sur ce dernier point, la tension la plus évidente analysée par Karine Hahn, se trouve entre les institutions d’enseignement de la musique de référence dominées par la musique « classique » et la pratique des amateurs plus ouverte à des formes variées d’esthétiques répondant à l’aspiration de ceux et celles qui y participent. Karine, dans son rôle simultané volontairement partagé entre l’enquête critique des pratiques de la fanfare Tapacymbal et sa participation engagée dans cet ensemble, devient elle-même, une des personnes qu’il convient d’observer et d’analyser. Sa propre conception des pratiques musicales (et sa mise en application dans le cas de l’usage du métronome) n’est donc qu’une des représentations possibles au sein d’un ensemble où chaque personne exprime un point de vue sensiblement différent.

L’objet métronome fait une irruption drastique dans la pratique d’un groupe qui résiste d’habitude plutôt avec véhémence à toute imposition autoritaire extérieure. Son apparition soudaine déclenche un faisceau d’éléments contradictoires qui va se résoudre positivement dans des solutions qui ne correspondent pas tout à fait aux normes instituées. L’épisode du métronome est pour Karine un moment particulièrement significatif de la rencontre d’une théorie incorporée dans un objet et de son influence plus ou moins effective sur les solutions pratiques qu’il est censé incarner.

Partie II: L’épisode du métronome

Karine Hahn

La scène se situe lors d’une des répétitions de la fanfare Tapacymbal, dans la grande salle de l’ancien collège, en mars 2017. Tapacymbal travaille à la mise en place d’Egyptian de Sydney Bechet, dans un arrangement proposé par Christian, clarinettiste et saxophoniste soprane à la fanfare. Monter cette pièce représente un certain défi pour le groupe, notamment au niveau de ses enjeux rythmiques et de sa mise en place. Depuis quelques séances, cette question rythmique constitue le cœur des répétitions. Pour autant, depuis quelques temps ces séances ne m’apportent plus de nouveaux matériaux ni de nouvelle accroche dans mon analyse, ce qui m’apparait alors l’indice d’une stabilité de ces ingrédients et d’une saturation de mon terrain. J’avais déjà repéré que la complexité rythmique, ou la mise en place d’une polyrythmie, n’étaient un frein ni à la prise de parole musicale, ni à la tenue de l’ensemble. La pluralité des rapports à la pulsation et les formes de recherche d’une pulsation commune avaient déjà émergé très nettement de différents temps de répétitions et de prestations — qu’il s’agisse de la fanfare dans ses pratiques quotidiennes, ou d’autres activités du Caem, comme le projet avec Miss Liddl.

Mais en cette répétition du jeudi 9 mars au soir, après quelques tentatives de jeu, « rien ne va plus ». Et si ce constat est d’abord exprimé en ces termes par Vincent, repris par Hélène à la caisse claire puis par quelques autres musiciens, c’est aussi pour moi, à ce moment-là, que « rien ne va plus » : Vincent, saxophoniste référent de la répétition, sort son téléphone, une application gratuite de métronome préalablement téléchargée sur son portable, annonçant par ce geste un travail avec ce métronome de substitution. Et, comme on ne pourra pas entendre le son sortant de ce téléphone tout en jouant, il le branche sur l’ampli basse présent dans la salle, après l’avoir monté sur une table, afin que l’enceinte soit à une hauteur telle que les musiciens ne pourront s’en extraire.

Je suis déboussolée par cette imposition d’un objet pour moi représentatif d’un monde de la musique contre lequel les acteurs des pratiques musicales à Dieulefit semblaient positionnés, et qui donc me parait d’un coup remettre en cause toute la construction théorique en train de se stabiliser, issue de mes analyses de terrain. Ce que j’ai d’abord regardé comme un « accident » m’a obligé à déplacer une nouvelle fois mon regard, à poursuivre l’enquête à partir de cet objet « métronome », à repérer que l’utilisation de cet outil n’avait pas nécessairement, à Dieulefit, la même signification que celle que j’y investissais. À mesure que se déploie devant moi cet « épisode du métronome », observant les musiciens avec lesquels je suis en train d’expérimenter comment jouer ensemble ne pas réagir comme je l’imagine pour construire, en fabriquant ce morceau de musique, leur commun, je réalise une nouvelle mise à distance de mon regard de musicienne-enseignante. Elle nécessite une forme de réflexivité sur les approches académiques que j’ai intégrées, affûtant d’une nouvelle manière mon attention ethnographique. Et, une fois cette mise à distance opérée, « l’épisode » du métronome n’en est peut-être plus un, se doublant d’une épaisseur temporelle qui fait de son utilisation non plus une question d’usage, mais de valuation. L’analyse proposée ici suit ce cheminement du regard qui a été le mien.

Sortir un métronome en répétition, un accident ?

Sortir le métronome, avant même son utilisation, est un acte. Il est précédé de la déclaration de Vincent évaluant que « rien ne va plus », confirmée et relayée par d’autres musiciens, verbalement ou montrant des signes d’exaspération. Convoquant l’outil, en le sortant via son téléphone de sa poche, Vincent pose le fait que le groupe ne joue pas en place, ou pas ensemble, ou pas assez. Après avoir expérimenté plusieurs modalités de travail, il manifeste le besoin d’une aide extérieure — ici, un accessoire technologique. Cette « scène du métronome » est à la fois un évènement, et pris dans une épaisseur temporelle – un « épisode » de la question rythmique à Dieulefit.

L’absence de réactions négatives à cette proposition, à part quelques soupirs et deux- trois exclamations négatives [« oh non… »], dans cet ensemble habitué à s’exprimer quasi en continu entre les notes jouées, signe le fait que la proposition est acceptée. L’initiative de Vincent est même accompagnée :

Attends, on ne va pas l’entendre… prends l’ampli, là.

Oui, t’as raison… on va le monter sur la table, on entendra mieux… Y en a pas un de vous qui aurait un câble ?

Attends, là, si, je crois qu’il y en a un dans le placard.

Voici donc une application « métronome » mise en route sur un téléphone portable, branché sur un ampli basse : trois objets — le téléphone, le métronome, l’ampli basse — qui renvoient à des fonctionnalités, des utilisations et des représentations différentes. L’utilisation du téléphone change sans doute la représentation que les uns et les autres se font du métronome — on peut sans trop craindre d’extrapoler considérer que sa caractéristique d’objet familier et personnel minimise la dimension tant autoritaire que scolaire de l’objet. Mais cette interprétation que je fais alors n’a pas ensuite été confortée par les propos des acteurs : dans les discussions qui ont suivi, il a toujours été fait référence « au métronome ».

Par ailleurs, l’utilisation de l’objet métronome a été ici associée à un autre objet sur lequel il est branché, l’amplificateur de guitare basse, qui a lui des intentionnalités différentes et multiples. Dans la salle de répétition de la fanfare, cet ampli sert à sonoriser la basse dans les groupes de musiques actuelles et l’atelier bœuf qui viennent y répéter. Il y a ainsi chez les musiciens de la fanfare des représentations liées à cette utilisation, notamment du côté de la liberté et de la créativité, qui peuvent contrebalancer une représentation autoritaire du métronome. Mais là aussi, cette interprétation renvoie avant tout à mon besoin de minimiser la dimension normative du métronome, tant dans l’utilisation de l’objet que des interactions qui sont en train de se jouer en situation, pour que je comprenne comment il peut y prendre place.

L’objet métronome, pour garder le focus sur cet objet dans le triptyque évoqué, nous met ici face à un faisceau d’intentionnalités croisées. D’une part, ce à quoi sert l’outil, dans son utilisation scolaire actuelle première, diffère de ce pourquoi il est initialement pensé — à savoir donner aux interprètes un repère de durée de pulsations par rapport à des indications d’intentions expressives via le tempo, répondant à la volonté du compositeur romantique que l’interprète soit au plus près de son intention (Barbuscia, 2012)[1]. D’autre part, les représentations fortes liées au métronome, et les rapports d’utilisateur ou non à cet outil, diffèrent chez chacun des musiciens en présence — ce qui fait qu’ils se retrouvent dans des relations différentes les uns les autres à cet objet. Quant au rapport que j’entretiens au métronome, en tant que musicienne professionnelle observant la situation, tout en y prenant part en tant que tubiste amateur, le métronome s’apparente à un « dépôt de contrainte dans le monde »[2].

Des usages décalés de cet outil hétéronome

Les théories de l’affordance (Gibson, 1979), en proposant d’observer de près ce qui provient de l’environnement quand un agent engage une action, permettent de prendre en considération les différents rapports à l’objet des uns et des autres pour envisager les significations qu’ils y investissent potentiellement. Par l’environnement dans lequel j’évolue professionnellement au quotidien, l’utilisation du métronome est pour moi avant tout une imposition extérieure au contexte de jeu, nécessairement normative. Objet par excellence d’étayage dans une pratique avant tout pédagogique, le métronome correspond à une conception propédeutique de l’enseignement de la musique. Extrêmement normé et normatif, il est difficile de s’y soustraire.

Par ailleurs, plus qu’un instrument de travail, le métronome est porteur de certaines valeurs issues de son contexte d’apparition. Si la division régulière du temps est un phénomène culturellement récent[3], en musique, le métronome instaure, dès 1815, un rapport au temps musical égal, qui suppose que l’on peut le découper de manière régulière, créant l’ « illusion d’objectivité en musique » (Barbuscia, 2012, p.54). L’utilisation du métronome s’impose très vite. « Promu par les compositeurs comme le seul « remède »[4] efficace à un mal auquel l’art musical n’a jamais su obvier, le métronome passe, sans difficulté ni phase intermédiaire, de l’accessoire faisant le bonheur de quelques-uns à l’objet indispensable à toute pratique musicale » (Ibid., p.58). Ce qui va dans le sens d’une très forte rationalisation des pratiques, notamment vers l’égalité républicaine — projet révolutionnaire du conservatoire (Hondré, 2002). Les temps égaux organisent la musique. Le métronome est alors l’instrument égalitaire par excellence : il est la proclamation physique de l’égalité politique. Dans le même temps, il pose un rapport aux valeurs : il faut être avec le métronome, assimilant l’exécution rythmiquement normée à une question morale. Aurélie Barbuscia souligne elle aussi la dimension de contrôle véhiculée par l’instrument (Barbuscia, 2012, p.63)[5], développant l’idée que la transgression se situe alors du côté des professionnels (Ibid., p.67), comme une marque de distinction, là où les amateurs et apprentis doivent se situer dans le respect d’une norme.

Si mon rapport à cet outil est nécessairement construit avec cet arrière-fond[6], les autres musiciens de Tapacymbal ne se situent pas, ou pas exclusivement, dans ce même environnement. Ils se réfèrent potentiellement à d’autres types d’usage de ce métronome, certains le considérant comme un simple outil. Certes l’outil, nécessairement normatif puisqu’institutionnel, prescrit un usage. L’action visée par son utilisation est bien dans les différents cas de travailler à se mettre dans un rythme commun. Mais la manière dont les acteurs s’en servent, précisément, dans le choix du moment où émettre leur son par rapport à la battue proposée, ne fabrique pas nécessairement la même signification d’un ensemble de musiciens à un autre. Si l’usage est globalement le même, son utilisation diffère, et la valuation n’est pas la même.

Ainsi, les percussionnistes ici envisagent le métronome comme un objet propédeutique, un outil sur lequel prendre appui, mais moins pour eux-mêmes que pour les autres. Jean-Louis, à la grosse caisse, évoque souvent le fait qu’il doive « jouer le rôle de métronome », qui ici s’apparente au bâton de mesure[7] que ce nouvel outil vient partiellement supplanter, en attendant qu’Hélène, à la caisse claire, « gagne en stabilité », pour pouvoir « lâcher ce rôle et [s’] éclater un peu plus ». Là, le métronome physique prend le relais de la caisse claire et grosse caisse, et permet à ces musiciens de se concentrer sur d’autres aspects musicaux. De même Vincent, dans une impasse sur les modes de travail de la pièce, propose un outil sur lequel il espère se reposer, dans le sens où les autres musiciens vont potentiellement pouvoir prendre référence dessus. Mais contrairement aux percussionnistes, cela ne lui permet pas pour autant de porter son attention musicale ailleurs : elle se focalise ensuite sur le fait de distinguer si les musiciens sont calés ou non avec ce repère extérieur. Or Vincent, qui en tant que référent de la fanfare se sent ici particulièrement concerné par le choix des méthodes de travail, se retrouve dans une nouvelle contrainte qu’il se crée lui-même. Alors qu’il ne constitue pour ainsi dire jamais le repère rythmique du groupe, en convoquant ce téléphone — métronome, cet objet lui impose la place de référent pour discerner si oui ou non les musiciens arrivent à jouer les impacts des temps en même temps que lui.

Mais de fait, ce n’est pas ce qui se passe. Pour la plupart des instrumentistes en présence, l’usage qu’ils font du métronome ne se situe ni du côté de l’imposition normative d’une pulsation hors-sol ni du côté d’un outil proposant une référence sur laquelle se caler en homorythmie. Lorsque le groupe commence à travailler avec le métronome, l’ensemble des musiciens de la fanfare se concentre d’une nouvelle manière sur la question rythmique, et à force de tâtonnements, après une grosse demi- heure de travail avec le métronome, ils arrivent à jouer ensemble sur une pulsation certes commune, mais à côté de la pulsation du métronome qui continue à scander régulièrement ses temps sortants de l’ampli basse. Ici, les musiciens utilisent bien le métronome pour trouver leur manière de jouer rythmiquement ensemble ce nouveau morceau — l’application n’est pas uniquement mise en route pour « faire comme si » on allait tenter de jouer avec un métronome[8]. Mais ils s’en servent comme d’un outil faisant médiation, une référence extérieure qui aide à porter son attention sur la question rythmique, lui faisant certes jouer pleinement son rôle mais d’une certaine manière, en décalage avec la norme imposée — d’une certaine manière qui ne colle pas à la pulsation du métronome, et sans chercher à le faire. Le métronome a donc à la fois la même signification pour l’action qu’il ne l’aurait, par exemple, dans un cadre institutionnel de cours de musique ou de répétition d’un ensemble – à savoir aider à une mise en place rythmique, éventuellement au sein d’un ensemble. Et dans le même temps, il va servir à ne pas s’en servir. La valuation qu’ils attribuent à l’objet et à ce qu’il permet de faire diffère de celle attribuée à cet objet dans un cadre normatif.

Ainsi, l’utilisation du métronome, si elle est prescrite par l’objet, ne dit pas le statut et le pouvoir, les pouvoirs, qu’on lui accorde — le métronome chef ou repère, l’outil permettant de travailler à être collectivement, chacun et chacune, avec ses battements, ou à trouver une pulsation commune, éventuellement à côté de la pulsation métronomique. Il n’a sans doute pas la même signification pour l’ensemble des musiciens en présence, et peut être regardé comme un des espaces de jeu et d’interaction entre les pratiques musicales dieulefitoises et la « sous-couche » des pratiques institutionnalisées de la musique sur le territoire national. Ce métronome implique différents types de conceptions musicales qui sont autant de contraintes qui sont alors discutées, négociées, en situation.

L’agency du métronome

Le métronome, avec les différentes intentionnalités qu’il porte ici, est donc aussi un objet qui fait faire quelque chose. Outil mobilisé pour ce à quoi il sert principalement (fournir un repère fixe et répété de division du temps), il a aussi un pouvoir d’agency, une capacité à engendrer une ou plusieurs actions[9]. En se substituant à la place du musicien à la caisse, le métronome prend la fonction d’une personne. Repère unique et collectif, scandant une pulsation régulière et à laquelle les musiciens ne peuvent se soustraire, l’objet devient une forme d’incarnation du chef d’orchestre — mais renvoyant à une figure du chef qui agirait comme cet objet, ne ferait que « battre la mesure »[10], et ce, alors même que cette figure de chef est refusée. Cela amène dans le temps de la répétition une forme de double contrainte à laquelle les musiciens, par le jeu, et notamment par la discussion, vont devoir répondre. Le métronome est ainsi à même de « faire faire quelque chose », d’inciter les musiciens à trouver des solutions de mise en place rythmique. Ici, il est accepté comme médiation permettant de « trouver une pulsation collective », qui va permettre le jeu dans la déambulation, tout en ne figurant pas une figure autoritaire qui obligeraient les musiciens et les musiciennes à être en même temps que le métronome.

L’objet métronome, pendant cette répétition de Tapacymbal, fait faire aussi autre chose que la répétition de mêmes phrases musicales en tentant de se rapprocher de la pulsation sonorisée et/ou d’une pulsation commune. D’une part, il déclenche de l’humour qui est à la fois un garde-fou et signifie une possibilité de dérive à ne pas occulter, notamment celle de la battue de l’orchestre militaire. Ainsi Christian commente les départs à effectuer avec le métronome d’un « Ein, zwei, drei, vier ! », trait qu’il renforce lorsque les musiciens arrivent à marcher ensemble en rythme, lançant un : « Troisième Reich ! ». Christian est, à mes côtés, le plus professionnalisé des musiciens en présence, ayant évolué dans des collectifs d’improvisation, et par la même peut-être celui pour qui cet outil incarne le plus la figure d’un chef autoritaire. Mais à la pause de la répétition, dans la discussion autour du métronome, il insiste, toujours sous le trait de la plaisanterie, sur le fait que « ça permet, quand même, de jouer avec les autres… » Ces traits d’humour mobilisent symboliquement un univers particulièrement évocateur chez les habitants de Dieulefit. La forme du dire marque une limite, ou une vigilance. Elle indique que l’on arrive à une forme de rapport à la mise en place qui pourrait être interprétée autrement que le sens visé par les musiciens présents à cette répétition. Ils peuvent être analysés comme un régulateur de l’utilisation de l’objet métronome. D’autre part, l’utilisation du métronome amène à un débat : elle déclenche une discussion qui a lieu dans un premier temps avec quelques instrumentistes pendant la pause de la répétition, et se poursuit ensuite en débat collectif chez Vincent, avec la quasi-totalité des musiciens.

Temps interne et temps externe

[À la pause de la répétition, dans la même salle.]

Vincent [réagissant à une remarque d’une musicienne, que je n’ai pas entendue] : Et le métronome entre autres permet de… de… c’est le truc qu’on a tous vécu, tu branches le métronome et t’as l’impression qu’il est irrégulier.

Luc : humhum, oui, …

Vincent : Parce qu’on a intégré, on a intégré une régularité par rapport à ce qu’on sentait, et qu’il faut adapter cette régularité aux autres.

Christian : Parfois c’est à cause des piles aussi… [Rires]

Cathie : Ce qui veut dire que le métronome, c’est complètement inhumain, quoi…